中国历史上著名的闯关东,走西口,下南洋是什么意思?如果崇祯不杀袁崇焕,袁能平定辽东吗?

在中国历史上著名的闯关东,走西口,下南洋是指哪里?

闯关东、走西口、下南洋是中国历史上三次大规模人口迁移

广义上,闯关东包括山海关以内地区人民出关谋生的历次迁徙。事实上,在满清王朝入关之前,中原大陆迁徙的汉人已经在辽东定居,清朝入关前的汉军八旗大多由这些人组成。《红楼梦》作者曹雪芹的出身也是中华先民闯关东的见证:曹家本来是汉人,居辽宁铁岭,金立国后被列入满洲正白旗。事实上,早在明朝,辽东都司和奴隶干都司就在东北地区设立了两个行政管辖机构,中原人民不断通过海关谋生。当时,东北民族早已开始相互融合,共同探索中华文明的东北边境。清朝入关后,在相当长的一段时间内,山海关外的白山和黑水被视为自己的保留地,有一天被中原人民推翻后可以重返海关。正是基于这种心理,柳条边围栏开始建设,旨在禁止中原汉人进入东北。鸦片战争后,清政府贫穷和虚弱,东北逐渐成为俄罗斯和日本竞争的力量范围。看到他们的巢穴有落在俄罗斯和日本手中的危险,此时满族也融入了中华文明,逐渐放宽了中原大陆人民移民东北的限制。在此期间,黄河下游遭受了多年的灾难,随着清政府腐败救灾效率的下降,河北、山东等地的农民不得不为生计找到另一条出路。清政府并没有在一天内解除中原内地人移民东北的禁令,而是经历了一个逐步放松的过程。早期的移民仍然不得不面对朝廷的许多限制。最终,求生意志战胜了朝廷的禁令——一批又一批中原大陆人不顾朝廷的禁令出关求生,所以去关东求生被称为“闯关东”。1897年,清政府完全放开了中原大陆移民关外的禁令,1910年关东总人口增加到1800万。1953年,新中国进行了第一次人口普查。据统计,突破关东后留下的山东人口超过700万,约占当时东北总人口(4000万)的17%。当时,全国人口为5.4亿。因此,突破关东被誉为人类历史上最大的人口移动之一。如今,东北汉族居民的祖先大多来自关内河北、山东等地。与此同时,一些蒙古族和朝鲜族也来到关东谋生。他们共同开发和管理东北地区的白山和黑水,并共同对抗外国侵略者。他们从家乡带来的许多习俗与关东地方文化逐渐融合,形成了今天东北地区独特的文化风格。

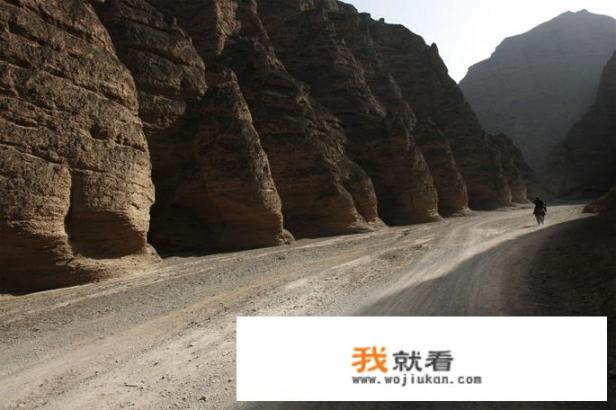

“走西口”中的西口是地名——狭义的西口是指长城北部的口(包括山西杀虎口、陕西府谷口和河北独石口)。这是晋北人、陕北人和河北人走西口的交汇点。明隆庆时期,蒙古鞑靼部的我答汗仿汉制修建了归化城(今内蒙古呼和浩特),并与明朝修建,随后双方开放了边境互城。作为中国十大商帮之一,这给晋商带来了新的发展机遇:他们走出杀虎口,与蒙古各部进行交易。随着清雍正五年(公元1727年)《中俄恰克图条约》的签署,中国商人开始进一步穿越内蒙古和外蒙古进入俄罗斯,逐渐形成了杀虎口经归化和绥远(统称为绥远)、通往蒙古恰克图和俄罗斯的库伦和多伦的商业道路。晚清时期,河北、山西、陕西等地自然灾害频发:清光绪连续三年至五年大旱影响山西、直隶、陕西、河南、山东等省,造成1000多万人饿死,2000多万受害者逃到外地大饥荒。在这样的时代背景下,大量的人被迫离开家乡到口外寻找新的可开垦土地。以山西人为主的移民群体带来的农业文化逐渐与口外蒙古人的游牧文化融为一体,使晋文化在当地传播,促进了多民族国家的文化融合。

历史上,中国人去东南亚的活动被称为下南洋。下南洋可分为广义和狭义:早在先秦时期,中国先民就开辟了从今天广州到东南亚的海上丝绸之路。秦汉时期,海上丝绸之路逐渐向西扩展到印度半岛。唐宋时期,随着航海技术的进步,中国人逐渐前往东南亚进行长期贸易甚至定居。中国人甚至在东南亚独立建国:马来吴王国、兰芳大统制共和国、纳土纳岛国、暹罗吞武里王朝、飞龙国、爪哇顺塔国等。15世纪后,欧洲殖民主义者揭开了大航海时代的历史序幕:葡萄牙、西班牙、荷兰和其他国家来到东南亚,殖民者招募了大量的农民工,包括中国人,以招募开发殖民地的工人。明末清初,一些不愿意接受清朝统治的中国人漂洋过海定居东南亚。鸦片战争后,随着中国国门的开放,南洋迎来了高潮。

谢谢邀请:闯关东是清朝兴起使用的一个特殊术语,是指山海关以东的地方缩写。指吉林、辽宁、黑龙江三省。因东三省位于山海关以东,故得名。关:指山海关,山海关城门,一关之隔,定义关外和中原大地。然而,从清朝到民国,几百年来,离开家乡的山东人开始闯入关东谋生。西口是山西省北部的长城关口,走出这些关口,就是广阔的蒙古、青海、新强。明朝以来,福建省、广东省粤东地区开始了下南洋热潮。即梅州、潮汕地区。由于人多地少,生活被迫在南洋谋生。菲律宾、印尼、泰国、马来西亚等国家都是南洋的东南亚地区。

如果崇祯不杀袁崇焕,袁能平定辽东吗?

你应该知道,后金是东服朝鲜西跨漠南的封建帝国,实力远强于唐初的突厥人。不杀袁崇焕是不可能平辽五年的。这至少取决于几十年或几代皇帝的局势变化。大明没有正确的理解。

我是萨沙,我来回答。

答案是否定的。

你看过电视剧《射雕英雄传》吗?里面有个情节!

蒙古大军攻打金国,野狐岭一战歼灭金国30万大军。

完颜洪烈是金国最强的领导人,但由于儿子杨康横死隐居在家喝酒。

金国皇帝亲自邀请颜洪烈出山,但完颜洪烈却这么说:父皇,我一个人的力量再强,也改变不了什么。

事实就是这样。

满清时期强大的原因不是努尔哈赤或皇太极,而是一个漫长而不可避免的过程。

元代以来,关东女真人逐渐发展起来,经过元明两朝几百年的逐步发展,形成了强大的实力。

在努尔哈赤统一女真之前,女真的强大部落可以出兵一万多,部落联合甚至有几万兵力。

大家都知道女真人是渔猎民族,战斗力很强,一两万人很难对付。

这种兵力在过去是不可想象的,大家都知道金国时期吹嘘金兵万万不能敌。

更重要的是,这些军队和人口已经集中在建州、海西等几个大部落。换句话说,女性真的有整体统一的条件。

就像成吉思汗统一蒙古之前,蒙古已经形成了几个大部落,使成吉思汗具备统一的条件。

袁崇焕上任前,女真实力已经很强,明军很难对付。

以著名的萨尔浒战役为例,满清可派出6万多名精兵,而明军从各地拼凑的部队总数只有8万多人。

众所周知,当时满清军队的战斗力相对较强。那么,以明军8万多人的实力,恐怕连防御都无法承受。怎么谈进攻?

结果,明军在萨尔浒大战中惨败。

萨尔浒之后,东北的局势其实很难清理,满清的实力已经占据了绝对的优势。

看着著名的宁远战役,满清可以攻打宁远6万兵力,而袁崇焕只有1万多人。

可以说袁崇焕的胜利是惊心动魄的,很有可能城破人亡。

直到袁崇焕被杀,东北明军实力依然较弱,只能做所谓的进攻防御,其实是无法进攻的。

在洪承类时期,明军在松锦战役中孤注一掷,明军约13万,清军约11万。除了空薪,明军的实力还不如满清。

再加上军队战斗力弱,明军在进攻中大败是正常的。

因此,东北局势的恶化是双方客观实力的对比。

当时大明已经到了末期,维持现有10万东北明军耗尽了财力物力,国家财政无法支持。

而这10万明军面对满清,连防御作战都是实力不足的。

袁崇焕无法扭转这种客观的实力差距,除非他每年能变出几千万两银子作为军费。

袁崇焕所能做的就是采取正确的战略。

事实上,在大明当时的情况下,亡国基本上是不可避免的。事实上,这个国家已经崩溃了,但这取决于农民军的亡国仍然是满清。