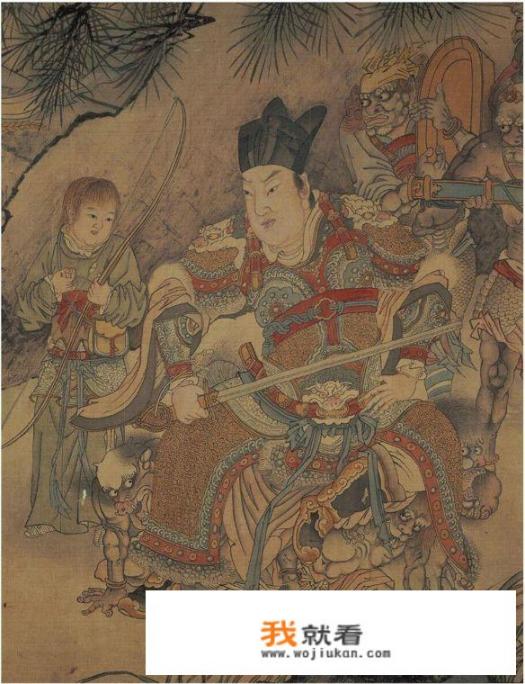

宋朝的大太监杨戬,是怎么变成二郎神的_你听说过什么体现了善有善报的真实故事

宋朝的大太监杨戬,是怎么变成二郎神的

答:民众对二郎神形象的认识,主要是受《西游记》和《封神演义》两书影响。

这里,有一个问题,是大家必须要注意的。

即《西游记》的吴承恩作者生卒年为1506年至1583年,而《封神演义》的作者许仲琳生卒年为1560年至1630年。

那么,按正常理解,《西游记》成书是在《封神演义》之前。

但《西游记》并没有给出二郎神的名字,只是借孙悟空之口说他是“玉帝妹子思凡下界,配合杨君,生一男子”。

另外,在第六回二郎神出场时,还配了一首诗,称赞他的光辉史:“斧劈华山曾救母,弹打椶罗双凤凰。力诛八怪声名远,义结梅山七圣行。心高不认天家眷,性傲归神住灌江。赤城昭惠英灵圣,显化无边号二郎。”

这一段对二郎神的身世和早年经历的介绍,可查刻印有“大明嘉靖三十四年壬戌刊”字样的宗教典籍《清源妙道显圣真君一了真人护国佑民忠孝二郎开山宝卷》(简称二郎宝卷)。

“大明嘉靖三十四年”这个时间点比世德堂本《西游记》的刊行早了三十年,即《西游记》在写二郎神时,非常可能借鉴了《二郎宝卷》中二郎神的故事。

该故事说的是:确州城内书生杨天佑是上天“金童临凡”,与上天玉女云华有一段孽缘。云华不舍旧情,私自下凡,与之交合,生下二郎神。云华女的举止触犯了天条,被玉帝派人镇压,压于太山之下。二郎神长大成人,得到天上斗牛宫西王母的指点,“担山赶日”,劈山救出母亲云花女。

由此可见,《西游记》虽没提二郎神的名,却给出了二郎神的姓——杨。

但,这个时候的二郎神的姓名绝不是叫杨戬。

原因很简单。

因为生卒于1574年至1646年的冯梦龙作有《三言》,其中的《醒世恒言》第十三卷 “勘皮靴单证二郎神”,讲了一个离奇的故事:道君皇帝宋徽宗的一个宫人韩夫人久不逢雨露,春心久抑,遂得重病,被送到太尉杨戬府中养病。韩夫人病体恹恹,到二郎神庙进香,被二郎神的英俊神像所吸引,情不自禁,低声祈祷愿意嫁一个长相和二郎神一样的丈夫。祷告语被庙祝孙神通偷听到。孙神通学过一些邪门妖术,晚上便扮成二郎神的模样与韩夫人私通。太监杨戬生怕韩的奸情暴露,自己被徽宗责怪,赶紧兴师动众,大力侦破此案,将孙神通凌迟处死。

读这故事,我们可以百分百肯定,故事中二郎神的名字绝不叫杨戬!

甚至还可以肯定,在冯梦龙写“勘皮靴单证二郎神”故事之前,二郎神都不应该叫杨戬。

那么,《西游记》和《二郎宝卷》的二郎神应该叫什么呢?

《河南府志》中有载:“河南有二郎神庙在府城南关,祀隋灌州刺史杨煜,煜尝斩蛟筑堤,遏水患,故民为立庙。”

可见,这个姓杨的二郎神应该是名叫“杨煜”。

实际上,在北宋初年也的确有过“杨二郎”之说。如《太平广记》卷三百四十引《通幽录》中,有“与杨二郎(打)双陆”等语。

但《西游记》既称“显圣二郎真君,见居灌洲灌江口”,那么,这个见居灌洲灌江口的二郎神,最早应该姓李——他是秦蜀郡守李冰的次子。

李冰曾领导民众建成了功德绵延千年的都江堰。在这个浩大的工程中,他的次子“二郎”有协助父亲凿离堆、开二江的大功,曾被民众作为神灵奉祀。

《宋会要》记宋仁宗嘉祐八年封永康军广济王庙郎君神为惠灵侯,并言“神即李冰次子”。

南宋范成大在任四川制置使时,曾去瞻仰过这位“郎君神”,在《吴船录》称:“崇德庙在(永康)军(今灌口镇)城西门外山上,秦太守李冰父子庙食处也。”

《通俗编》引《朱子语录》进一步点明:“蜀中灌口二郎庙,当时是李冰因开离堆有功立庙。今来许多灵怪,乃是他第二儿子。”

《元史》本纪第三十四文宗三也记:“加封秦蜀郡太守李冰为圣德广裕英惠王,其子二郎神为英烈昭惠灵显仁祐王。”

因此,我们可以断定,把二郎神的名字写成杨戬,并形成巨大影响力的,就是《封神演义》!

《封神演义》摒弃了《西游记》中二郎神“斧劈华山曾救母,弹打椶罗双凤凰”的情节,却在“力诛八怪声名远,义结梅山七圣行”的事迹上大做文章,成功地塑造出了一个战神形象。

话说回来,《封神演义》的作者许仲琳为什么要把二郎神的名字写成杨戬呢?

首先,大宦官杨戬在南宋已被妖化,如陆游《老学庵笔记》一书就提到,杨戬是只“两目如金”的大虾蟆精。

其次,最早发现并收藏明刊折本《二郎宝卷》的胡适先生认为,人们祭祀二郎神时,不用象供奉其他神灵一样摆牺牲之类的东西,只需要负土作礼就可以,则在杨戬横行时代,人们恨大宦官杨戬刮地皮太狠,就以“二郎神”之名来讥讽他。

长此以往,人们渐渐以讹传讹,又兼《西游记》和《二郎宝卷》等书有二郎神姓杨的说法,许仲琳在写《封神演义》时,就理所当然地把二郎神的名字写成杨戬了。

宋朝的大太监杨戬与二郎神并非人物原型的追溯,这里是个伪命题,不可张冠李戴!

宋朝杨戬

“少给事掖庭,主掌后苑,善测伺人主意。自崇宁后,日有宠,知入内内侍省。”——《宋史》

根据宋史的记载,杨戬因家贫而早早净身入宫做了太监,入宫后主要在后宫打杂,后升职协同管理后花园,后花园乃皇家赏花休闲之地,杨戬也是在这里把握住机会,每当皇帝于后花园赏花散步时,他总会通过皇帝的言行举止揣测出皇帝的喜怒哀乐,因而伺候的甚是周到,故而自崇宁以后,倍受皇帝受宠,升任知入内内侍省。后来朝廷的几个大工程如立明堂,铸九鼎,修大晟府、龙德宫,他都担任提举官。

政和四年(1114年),杨戬由于出色的个人能力,被宋徽宗提拔为彰化军节度使,初涉军政的杨戬立马向宋徽宗提出设“护卫军”以保护皇帝日常出行,表面是为了皇帝安全着想,实际上是权利的野心膨胀,欲以首举之功提领护卫军,以巩固自己的的权力和地位。后来杨戬历任镇安、清海、镇东节度使,在地方混得风生水起,官职也由检校少保升至太傅,进而欲干涉国本,谋划拉太子下水。

杨戬的野心建立在他不择手段的为皇帝解决问题的基础上,杨戬的爪牙杜公才曾为其献计,制定了收刮民脂民膏的田契法令,变相的从老百姓手中增收租赋。令百姓将废堤、弃堰、荒山、退滩及大河淤塞的地方租为田地耕作,这显然是毫无耕作价值的土地,但不管这些土地能不能种出粮食,有没有水土流失造成田地的损坏,老百姓都得按照实际丈量的土地面积缴纳田赋。这一政策从汝州试点成功后,开始逐步推行至京东、京西、淮西、淮北等地,时号称“西城所”。

对于以捕鱼为生的渔民,杨戬制定了按船定租税的办法,不管渔民有没有出河打鱼,有没有收获交易,都得按照记录在册的船舶数量缴纳租税,这样一来,一个县城除了常赋之外又增收租钱十多万缗,这给国家带来了巨大的财政增收(当然很多落入了层层官员之手),杨戬再一次为皇帝带来了惊喜。

“蔡京、蔡攸、童贯之徒,纵恣于上;高俅、杨戬、朱勔之党,朋邪于下。”——《大宋宣和遗事》

宣和三年(1121年),杨戬去世后被追赠为太师、吴国公,一个太监能有国公的追赠,在历史上并不多见,可见杨戬是颇受皇帝喜爱的,宋钦宗即位之后对于这个祸国殃民的大宦官进行了惩罚,下诏追夺对杨戬所赠的官爵,杨戬的党羽李彦等也一并被削官治罪。

历史上对于杨戬的评价多为负面,但将其与高俅、蔡京、童贯放在一起评论,说明他的能力还是比较出众的,毕竟这几位“恶人”确实是当时北宋朝廷的柱石肱骨。民间小说《水浒传》将杨戬与童贯列为把持北宋王朝的文武二祸,也是由于其对于人民苛刻的手段而造成,但此处的杨戬与二郎神真的没什么关系。

二郎神

二郎神本来就不一定与杨戬这个名字划等号,把杨戬定性为二郎神的是《封神演义》,但在我国古代神话传说中,二郎神在不同时期都有不同的称呼,在古代帝王中也常见为二郎神上封号的例子,如宋仁宗嘉佑八年(1063)所封灵惠侯、宋哲宗元佑二年七月(1087)所封灵惠应感公、宋徽宗崇宁二年(1103)所加封昭惠灵显王,这时候得二郎神还不叫杨戬。故而这个二郎神与宋徽宗时期的宦官杨戬是八竿子打不着的关系。

“徽宗崇宁二年加封昭惠灵显王”——《宋会要.郎君神祠》

之所以认为杨戬与宋徽宗时期的宦官有关系,是因为《西游记》中二郎神的“敕封昭惠灵显王”的称号是引自宋徽宗册封的“昭惠灵显王”。而按《三教源流搜神大全》的记载,一致认为最早追溯的灌口二郎庙,所供奉的二郎神是宋真宗时期敕封的“清源妙道真君”,他的名字叫赵昱,即赵二郎。这个赵昱是随朝时期青城山的道士,因斩蛟龙为民除害而得供奉,入列仙班,唐太宗在灌口立庙祭奠,为嘉陵江洪水泛滥祈福避祸。

“蜀中灌口二郎庙,当时是李冰因开离堆有功立庙。今来许多灵怪,乃是他第二儿子。”——《朱子语录》

关于二郎神的追溯也有很多说法,最为广泛的传言还真不是杨戬,而是先秦蜀郡守李冰之子李二郎。在李冰父子在蜀修建都江堰时,李冰次子“二郎”凿离堆、开二江,立下大功,故而在民间被当作为神灵奉祀。根据《宋会要》的记载,宋仁宗封永康军广济王庙郎君神为“惠灵侯”,并言“神即李冰次子”,这个说法到清朝仍受雍正皇帝认可,继续加封二郎,并连同二郎他爹李冰也加以赐封“敷泽兴济通佑王”。

“当年玉帝妹子思凡下界,配合杨君,生一男子”。——《西游记》

而《西游记》第六回写到“显圣二郎真君,见居灌洲灌江口”,这个灌口地方没有争议,就是灌口二郎庙,这里也提到了玉皇大帝妹妹与凡间杨君得一男子,故而有了杨二郎的说法,但此处也没有杨戬之名。北宋时期也有杨二郎的说法,主要源于《太平广记》,但也没有直呼杨戬。只是《封神演义》以二郎神为原型的人物命名为杨戬。

“蜀中古庙多蓝面神像,头上额中有纵目”——《邛崃县志》

关于杨二郎的说法,更多看法是追溯到南北朝时期的氐族英雄人物杨难当,即氐王杨盛的二儿子,成为传说中的二郎神。由于历史上的杨难当以甘肃武都的仇池为根据地,还据有宕昌之地,也就是今天邻近灌口的松潘,他曾派兵深入川境,因为四川原本就是羌氐族旧地,故而容易归附,灌口立庙也被看作是当地氐族百姓祭奠杨二郎所为。且有史可查的是氐族先民最早生活在中国西北部,并有“剠额为天”的习俗,也就是说用刀在额上刻下痕迹并涂上墨,长成固定的黑色伤疤,类似于后世流传的开天眼,二郎神的天目有可能是这样的由来。

又因为蜀人常常以“血食”祭祀神灵,二郎神的祭祀品为羊,流传久了就以二郎神姓杨,而戬字是“以戈得福”之意,羊戬就是杀羊血食求福的意思。故而二郎神名字的由来也可能是因为这种祭祀习俗。

综上,古代神话传说中,“二郎神”的原型还有白族传说中的“二楞神”、羌族传说中的“罗和二王”、彝族传说中“支格阿龙”等,这些民间传说各执一词,没有争论的意义,而杨戬之说就是《封神演义》家喻户晓之后的“定论”,这里的杨戬也与宋徽宗时期的大太监毫无关系!

你听说过什么体现了善有善报的真实故事

我听说过的,都是上百年的故事。

那是在青黄不接的时候,地里的谷子还没有结籽,只有谷子地中,间作的高粱才刚上籽。

有一个做贼的人到地里偷高粱,地的主人发现爱后,不但没有批评反对,反而帮助贼人,割了一大捆高粱。

地的主人想到的是,做贼的人一定是饿的没啥吃了,怎么会来偷这些不值钱的高粱。

做贼的人偷到高粱后,得救了全家人的性命,没有被饿死。

为了报得高粱的救命之恩,做贼的人每天都到偷高粱的谷子地,看管鸟类和鼠类对谷子的伤害。

保护了谷子的丰收,种地的主人也得到了好报。

还有一个古时的事。

那是丈夫没在家,母子两个在家里,夜晚的时候,儿子发现有一个贼人在他家里,赶紧问妈妈说:“是谁在咱家里”,妈妈机智的回答说:“那可能是你爸爸回来了”。

虽然放走了贼人,却免得了一场灾难,娘们小孩子的能斗得过贼人吗。

老人房子的补偿款赔了660w,全部给了外人陈三苕,把3个亲生儿子肠子都悔青了,街坊邻居们都拍手叫好。

我老屋隔壁,住着一家姓孙的老两口,这一块是城乡结合部的菜农,老人3个儿子,成家后各自在新街盖了房,90年代中期,老人刚过60岁身体还健壮,花18000块钱,把西边一座废弃了十多年的民办小学买下来,老人打算办一个养鸡场。

村小学占地三亩多,十多间六十年代建的瓦房年久失修,多处己经坍塌漏雨,操场上杂草丛生,长得一人多高。老两口自己动手,不到半年的功夫,就简单地把瓦房修缮成鸡舍,养了几百只本地的土鸡,由于鸡场的繁殖都打算自己孵化,十几只公鸡天没亮就叫个不停,可把隔壁我们家吵闹得够呛,没等邻居上门去讨个说法,老两口就隔三差五地登门,提着一篮子土鸡蛋表示欠意,天长日久咱们也习惯了,总是介绍周围同事和朋友到老人家买鸡蛋。

眼见着父母养鸡赚了钱,一年难得回来一趟的3个儿子,回家的次数明显就多了起来,老大带头和老人商量,把家里养鸡场规模扩大,再添置一些现代养殖设备,老人负责技术指导,让三个儿媳妇回来帮忙就行,至于添置鸡笼、饮水、喂料、清粪设备的投入,还有扩大养殖规模,前期购买鸡苗的费用,按老人和3个儿子分成4份来均摊,老两口想想也不错,反正自己也干不几年,迟早这些家产都是儿子的,就同意了。

年轻人的眼光和学习能力,比起老人还是强得多,没几年就把家里的养鸡场搞得风声水起,高峰时养了一万多只蛋鸡,3个儿子每年都有一笔可观的分红,这期间还把小儿子送到一些大型养鸡场,去学习取经,老三资质聪明,对养鸡技术有自己独到的见解,技术学到手后,就私下跟2个哥哥开小会,认为目前家里的养殖场地制约了鸡场的发展,两兄弟一至赞同老三的观点,私自于2004年,在离市区50多公里的一个山坡上,租了一片丘陵地,就跟父母摊牌了。

有过农村生活经历的人都知道,兄弟多的家庭,一般在成家后都会分家单过,所以他们家与老人不存在财产上分割,鸡场搬走后,儿子对于这几间破房子没人看得上眼,老两口为了成全自己的儿子,把这些年积攒的40多w都给了他们,余外还用这些房产做抵押,在银行借了15w,凑给儿子们购置鸡苗款的不足,看着儿子们一车车把家里搬得一空,己经70多岁的老人心里一阵阵失落,将来养老就指望这3个儿子。

两老口不得不重新捡起养鸡的营生,在一片荒凉的院子里,又养了300多只土鸡,终归年龄大了,一天比一天体力不支,给儿子们打了无数个电话,3个儿子总是以各种理由推托,几年下来见不到一个儿子的踪影,终于有一天老伴突发脑溢血住院,老人家实在出于无奈,请了一个护工在医院看护婆婆,让对门的三苕照看家里的鸡场,租辆出租车就赶到儿子的鸡场去了。

儿子们的养鸡场规模不小,分三个场区分别养了5万多只不同的鸡种,有些现代化设备老头都没见到过,饲料库中堆满了饲料,三辆进口轿车并排停在场区中间特别显目,见老父亲风尘仆仆地来了,儿子媳妇们冷漠地问了几句,就劝说父亲,人老了,有点三病两痛是正常的,老三让管财务的大嫂拿了500块钱,塞给老人就各自找了些事由散了,老人直挺挺地在那愣了半天都回不过神来,一路上不知道自己是怎么回到家的。

三苕姓陈,40多岁了,六七岁时得过一场脑膜炎,自那以后就寡言少语,从小学到初中总受人欺负,大家都忘了他的大名叫什么。好在父母生前,给几兄弟每人分了一间两层的楼房,三苕自己种一亩二分菜地养活自己,手上倒是有十几万储蓄,但至今孑然一身,老头叹息这孩子干活下力气、憨厚实诚,这几年常常请他到鸡场帮忙,婆婆更是没把三苕当外人,家里只要做了什么好吃的,总忘不了让三苕过来吃饭,一来二去,两位老人把三苕当亲儿子一样看待,三苕言语不多但知道感恩,前年老人借银行的钱到期了,主动把自己准备娶媳妇钱拿出来,让老人渡过了难关。

这回老人在亲生儿子那碰了一鼻子灰,回家就病倒了,三苕求院方把两位老人挪到一个病房,没日没夜地服侍两个老人4个多月,直到婆婆去世,她那几个儿子在家仅呆了三天就走了,老人万念俱灰,出院后家里的鸡没了,三苕的菜地也荒了,对三苕又是感激又是愧疚,感激的是三苕与自己非亲非故,无非是别人把三苕当傻儿看,二老对于他像长辈一样关怀,而他投桃报李,受人滴水之恩,全身心地回报二老,愧疚的是,自已虽说养鸡赚了一点钱,但都给了几个不孝之子,至今还欠着三苕十多w块不说,善良的三苕却只字未提,一如既往的服侍自己。

晚上,老人把三苕叫到床边,让他明天把村委会几个干部找来,老人有话要说。

老人当着村领导的面,诉说了几个不孝之子的行为,要求这些人作见证,因自己现在无力归还三苕的欠款,把自己的房子、包括隔壁破旧的养鸡场都赠予给三苕。

在当时来讲,老人的房子和鸡场虽然破旧不堪,但怎么卖也超过十几w,加上大伙平常都对老人的三个儿子也看不顺眼,都愿意帮老人了却这桩心愿,没几天功夫就帮老人和三苕办理了合规手续,后来这件事被3个儿子知道了,就打电话给村里的领导,说感谢他们成全,以后老人有三苕养老送给终,于我们无关。

生活还是得继续,打那天起,在老人的指导下,三苕把老人的养鸡场又开起来,他这人实在、不会耍心计,把自己的菜地全部种一些速生蔬菜,补充到饲料里养土鸡,城里的人知道他的故事后,不惜开车十几里来照顾他的生意,比当初老人自己养鸡时赚钱多了,到09年,老人和三苕商量,准备在以前学校的操场,再建两个大型鸡舍时,村里人告诉爷俩,这块地被某品牌开发商看中了,不久就要和原居民商谈拆房补偿事宜。

现在三苕是这一片居民中,拥有房子面积和土地面积比较多的人,为人忠厚老实,一个人就代表全家,所以他是开发商确认的首批谈判对象,如他们所愿,三苕没经周折就和开发商达成了协,开发商怕节外生枝,签订协议的当天就用推土机,把这几亩地上的房子推平了。

有好事的人打电话给老人的3个儿子,这几位带着老婆孩子回到祖屋一看,心里就凉了一截,3兄弟当场互相埋怨,差点没动起手来。

后记:

三苕自己的房子也在拆房之列,还建补偿了他两套电梯房,自从赔偿款到位之后,十里八乡的人纷纷给他提亲,都被老人拦住了,老人说,三苕心善,过于太憨厚实诚,这个媳妇我要格外帮他把把关。

两年后,三苕和老人从租住的过渡房,搬到了我现在居住的楼上,我们又成了邻居,两套房子装修后,三苕给老人请了个保姆住一套,他在老人对面一套房子里结婚的,新娘是老人的舅侄姑娘,一个三十四五岁的小寡F,带着一对刚上小学的龙风胎过来的。

早年,我曾安排三苕在我单位做过一年保安,至今他一往如故很尊重我,因为开发商对每家协商的补偿结果要求保密,某一天电梯里就我们两人,我小声地跟三苕打趣:你总是憨人有憨福,娶个媳妇还买大送小,快告诉大姐,鸡场到底给你赔了多了?

三苕一脸憨笑:“老爷子说谁问也不能讲”,就这个数,边说边用双手比划了两个六,我一看禁不住怒从心头起,三苕赶紧补充了一句,再加个零。

这是我身边发生的一件真实故事,因善举而得到了660w的善报,至今已过去10多年了,三苕一年后还得了一个儿子,两口子恩爱有加,正是验证这句“善有善报”的精典俗语。

谢谢您走心地看到这里,您觉得三苕的结果是运气还是必然?请在评论区分享您的观点,谢谢!