你知道历史上,发生过哪些恩怨分明的历史事件吗

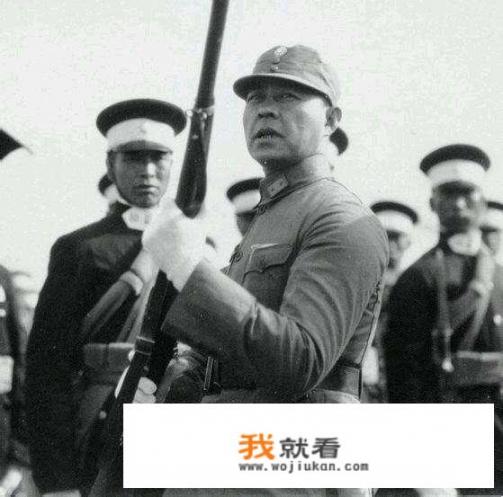

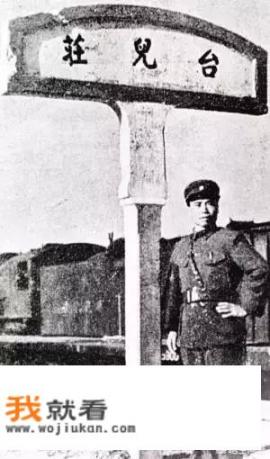

临沂之战是徐州会战的外围战,也是前哨战。此时驻守临沂的是庞炳勋。抗战爆发之初,庞炳勋就在沧州一带与矶谷师团交过手,损失惨重。此时庞炳勋名义上是军团长,但是只下辖四十军一个军,和汤恩伯那种两三个军的军团不可同日而语。更惨的是,四十军实际上也只下辖一个师,所以,虽然庞炳勋的部队顶着一个军团的架子,但实际上作战部队只有一个师多一点的部队,实力并不强。而此时进攻临沂的板垣师团的一个支队,人数也达到七八千人,兵力与庞炳勋部相当,日军又有装备优势,庞炳勋拒城死守,浴血苦战,等待救援。

而第五战区此时能够抽调出来救援庞炳勋的,其实也没有多少部队。此时第五战区自身的部队原本主要都在南线抵抗日军,北线能够依赖的部队,除了庞炳勋军团之外,再就是川军二十二集团军,在滕县之战中川军师长王铭章战死,全军覆没,川军同样损失惨重。而从一战区程潜部下抽调来的部队五十九军张自忠部正在南线帮助于学忠的五十一军抵抗南路日军,稳定淮河防线,汤恩伯的部队在台儿庄以西与日军周旋,作为机动打击兵团,是第五战区此时主要的打击兵团。

虽然庞炳勋的部队只有一个师,而张自忠的五十九军下属两个旅四个团,总兵力达到三万四千人,而且装备也要比庞炳勋和孙连仲的部队好得多,是清一色的中正式步枪,各种炮配置齐全,虽然不及日军和中央军精锐部队,但在地方部队中绝对称得上一流的装备。也是因此,张自忠的部队才会被李宗仁当成第五战区仅次于汤恩伯军团的重要机动打击兵团来使用。但毕竟庞炳勋年龄大,资历老,又顶着军团长的名义,张自忠如果到了临沂,两军配合作战,自然要以庞炳勋领衔,所以李宗仁很担心张自忠不肯配合。

张自忠奉命北调途中,路过徐州,特意去拜会了李宗仁。李宗仁除了给张自忠拨调补充了一些武器装备之外,特意和张自忠进行了一次谈话。李宗仁说,你们以前有嫌隙,但那都是内战,无所谓对错,现在我们都是为了抵抗日寇,是为民族生存而战,希望你能不计前嫌,和庞炳勋精诚合作,共击日寇。张自忠在七七事变后一度奉宋哲元之命在华北与日军周旋,所以被全国目为汉奸,到南京后,军委会高层有人主张杀张自忠以肃军法,是李宗仁在军委会为张自忠仗义执言,才免于处罚,后来又重掌了五十九军。因此,张自忠一方面是出于抗日的民族大义,一方面也是出于对李宗仁的感激,表示绝不计较,一定和庞炳勋精诚合作,共抗日寇。

张自忠部投入战斗后,日军猝不及防,加上庞炳勋部奋起余勇,不断派小部队反击,日军受到内外夹击,经过五天战斗之后,板垣师团也无力再派兵增援,只好下令进攻临沂的日军突围,撤回莒县,坚守待援,以待后续日军部队再来增援。日军开始撤退后,张自忠和庞炳勋部奋勇追击,日军伤亡惨重,仅一千多人逃回莒县,闭城死守。临沂之战日军毙伤俘共计一万人左右,是抗战军兴以来,日军第一次被打退,也是号称钢军的板垣师团在南口会战受到重创之后再次遭到重大打击,整个师团基本上被打垮。而且,这也是日本自成立新式陆军以来,精锐部队第一次遭到歼灭性打击。

临沂之战和台儿庄之战合称台儿庄大捷,日军共被消灭二万余人,是日军侵华以来第一次遭到如此重大的损失。在这个过程中,除了日军骄狂自大,看不起国军,所以被张自忠部的野战和近战打得叫苦连天之外,张自忠在民族大义面前能够捐弃前嫌,不计个人恩怨,完全以国家和民族大义为重,也是非常重要的原因。如果张自忠像汤恩伯一样,这时候为了保存实力,避敌不战,不要说能够创造大捷,就是张自忠再晚一点到达临沂,庞炳勋就得从临沂撤出来了。

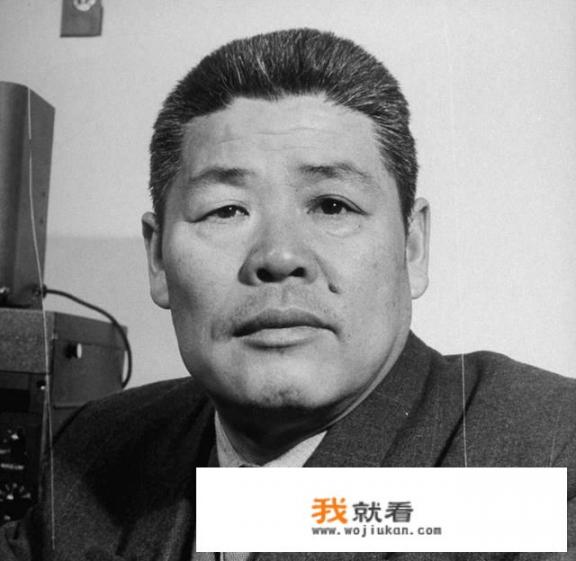

中国的两弹元勋邓稼先和诺贝尔物理奖获得者杨振宁是中学同学,又是非常要好的朋友,都曾在美国攻读物理系。

1950年8月,邓稼先回国,七年后,杨振宁获得诺贝尔物理学奖。

1964年10月,中国第一枚原子弹爆炸,两年后,第一枚氢弹爆炸,中国在热核武器研究取得突飞猛进的成果,让人瞠目结舌。世界许多国家猜测,谁是中国的费米(美国原子弹之父),其中也包括杨振宁。

1971年夏天,杨振宁回国访问,他是美籍知名学者访问新中国第一人。周总理对这件事非常重视,亲自安排邓稼先陪同杨振宁。

两个人老友重逢,畅谈友谊之时,又心照不宣,尽量避开那个敏感的话题。

直到临行前一天晚上,邓稼先和杨振宁告别,杨振宁这才旁敲侧击的询问道:听说中国大陆的热核武器研究有阳早和寒春夫妇的参与(在华工作的美国人,韩春参与过曼哈顿计划),不知是不是真的。

邓稼先敷衍道:这事儿我也不清楚,有机会我给你问问。

当天晚上,邓稼先把杨振宁的问题向周总理做了汇报,周总理指示道:明天你去告诉他,中国核武器的研究工作,都是由我们自己独立完成的,并没有外国人的参与。

第二天杨振宁回美国,邓稼先到机场送行,把周总理的话复述了一遍。据记载,杨振宁得到想要的答案后,久久难以平静。

所谓杀父之仇、夺妻之恨不共戴天,一般情况下,只要发生其中之一,对立的双方的必然会势同水火、不死不休。然而,凡事都有例外,历史上的解狐和祁奚因为恩怨分明,即便是被人戴了绿帽子,或者是父亲被人杀死,他们对仇人的态度也让人大跌眼镜。

解狐恩怨分明,举荐夺妻仇人为官

解狐是春秋时期晋国大夫,他为人耿直倔强且公私分明。

当时,解狐有一个小妾叫做芝英,芝英长得如花似玉,身材也是婀娜多姿,因此深得解狐的宠爱。

不过可惜的是,因为解狐公务繁忙,没有太多时间陪伴美人,所以芝英心生寂寞。恰好解狐的家中有一个家臣刑伯柳,这个人也不是一个省油的灯,经常趁着解狐外出撩拨芝英。

芝英看到刑伯柳年轻帅气,而且还会变着花样的取悦自己,心中自然泛起了一丝涟漪。一来二去,两个人就背着解狐走到了一起。

纸终究包不住火。当时,解狐其他的家臣发现了这件事,并且告诉了解狐。解狐一开始并不相信,但这个告密的家臣说的有鼻子有眼的,所以解狐决定和这个告密的家臣设下计谋,试探一下刑伯柳和芝英二人。

某一天早上天还没亮,解狐假装接到了国君的旨意,命他去边疆巡视数月。由于事出突然,解狐谁也没带,急急忙忙的就走出了家门。

见解狐离家,春心荡漾的芝英迅速溜到了刑伯柳的房间。两人一见面就如干柴烈火,如胶似漆的卿卿我我。正在二人行苟合之事时,大门突然打开,解狐怒不可遏的带着家丁出现了。

发生了这种事,解狐自然是把二人吊起来拷打。经过拷问,解狐知道了芝英爱慕刑伯柳年轻英俊,最终经受不住寂寞而勾搭成奸。

最终,解狐将二人痛打了一顿,逐出了家门。

事情到可这儿,解狐和刑伯柳已经有了不共戴天的夺妻之恨,按理说两人必将处处作对,老死不相往来。不过,由于解狐恩怨分明,两个人在以后还有一次事业上的交集。

几年之后,解狐的好朋友赵简子的领地缺一位国相,于是赵简子请解狐给自己推荐一个人。解狐思来想去,觉得和自己有夺妻之仇的刑伯柳挺合适,于是解狐就推荐了刑伯柳。

刑伯柳到任之后勤勤恳恳,把赵简子的领地治理的井井有条。赵简子当时非常开心,在一次赏赐刑伯柳的时候说:“当初解将军果然没有看错人。”

刑伯柳听说是解狐举荐的自己,以为解狐已经忘记了当初的仇恨,所以在一次回国都的时候专门拜访解狐,可当刑伯柳到解狐府上的时候,奇怪的一幕发生了。

当时,刑伯柳站在解狐府门前,准备向解狐请罪。结果解狐看到后,拈弓搭箭就射向了刑伯柳。幸好解狐当时年纪大了,箭法不是太准,这支箭才从刑伯柳的耳朵旁边瞬间飞过。

这一箭吓了刑伯柳一身冷汗,忙问解狐是为什么。

解狐回答说:“我举荐你,那是因为你有这个能力。我现在射你,是因为我们之间有夺妻之恨!你再敢来我家,我一定把你一箭射死。

说完这句话,刑伯柳也明白了解狐为人恩怨分明,所以深鞠一躬之后走了。

祁奚恩怨分明,举荐杀父仇人解狐

公元前572年,晋悼公刚刚继位,此时中军尉祁奚因为年迈,准备辞官。

晋悼公同意了祁奚的请求,但要求祁奚辞官之前推荐一人,祁奚想来想去便推荐了解狐。

当时晋悼公很疑惑,因为解狐和祁奚有杀父之仇,两人经常闹矛盾,为什么现在祁奚会推荐解狐。面对国君的询问,祁奚说了一句话“君问可,非问臣之仇也。”

您是问的谁能够担此重任,并不是问我的家仇,言外之意,我的仇恨是我和解狐两个人的恩怨。

历史上,解狐和祁奚两个人为人正直且恩怨分明,不会因私废公,也因此才得到了后世推崇,成为了公、私,恩、怨分明的代表人物。

张自忠和庞炳勋有不共戴天之仇,李宗仁如何说服他俩并肩作战?

国难当头,个人恩怨应该暂时放到一边,对付日寇才是第一重要的事情!

所谓的快意恩仇,只能在小说里欣赏一下,在历史中,真正的英雄,会放下仇恨,一起向前!

为什么张自忠能被国共双方甚至日寇都顶礼膜拜?正是因为他善于放下恩怨,放下过去。

台儿庄战役,张自忠和庞炳勋并肩作战,忘记了往日的恩怨。

张自忠和庞炳勋,都同属于冯玉祥的西北军,两人关系一直很好。1924年北京政变时,庞炳勋的第十五混成旅在曹士杰打几下损失过半,危在旦夕。张自忠率部迂回敌后,帮他解除了危机。

可是,在中原大战中,庞炳勋作为第二混成旅旅长,避重就轻,善于保存实力,所以部队不但没有削弱,反而通过缴获的武器弹药得到了补充。最关键的时刻,庞炳勋投向了蒋介石当了第40军军长,反戈一击,让西北军十分困难。当时蒋介石还让张自忠当第二十三路军总指挥,被坚决拒绝。

庞炳勋投蒋,本也无可厚非,可是他居然偷袭了张自忠的师部,张自忠三名警卫员因为保护他而牺牲,张自忠本人脚部受伤、棉袄穿了两个窟窿,差一点丧命。张自忠得知实情,对庞炳勋的背叛和不仗义十分不耻。抗战爆发后,张自忠公开说,: "在任何战场皆可拼死一战,唯独不愿与庞炳勋在同一战场作战。"

张自忠立了这个flag,很快就自己打脸了。临沂战役时,庞炳勋第40军团危在旦夕,张自忠挺身而出,又一次救了他。

1938年初,日军先后攻占了上海、南京,渡过长江占领蚌埠后,准备沿津浦路北上,向徐州进攻。而板垣征四郎的第五师团,直接从青岛登陆,攻击临沂,然后南下于日军矶谷师团会师。如果临沂丢失,台儿庄和徐州就危险了。

守卫临沂的正是庞炳勋40军团,虽然名为军团,却只有31师一个师,这个师下面还只有5个团。从兵力上看,庞炳勋在蒋军中没少被排挤。自从划入第五战区,李宗仁对他礼待有佳,推心置腹,庞炳勋终于表示坚决抗战。因此,当面对敌人一个师团的优势兵力攻击时,庞炳勋据临沂城死守。庞炳勋打退了日军多次进攻,让日军付出了惨重的代价。

庞炳勋死守临沂,打出了淞沪会战以来最扬眉吐气的一战。外国记者曾说: "拿破仑说过,一只狮

子率领的绵羊部队,永远要比一只绵羊率领的狮子部队强,庞将军是东方雄狮。"庞炳勋说: "过奖,我本来是一只绵羊,是战火把我变成了一只狮子,我的部队原来就是狮子,现在是更厉害的狮子了。"

形势最危险的时刻,庞炳勋顶不住了,只好向李宗仁求援。李宗仁手头实在没有兵力可用,只好派张自忠带59军去救援。李宗仁说: "你和庞炳勋有宿怨,我甚为了解。颇不欲强人所难。不过以前的内战,不论谁是谁非,皆为不名誉的私怨私仇。庞炳勋现在前方浴血抗战,乃属雪国耻,报国仇。我希望你以国家为重,受点委屈,捐弃个人前嫌。"

张自忠的59军,是参加七七事变的英雄,后来的宋哲元十九路军变成了59军,68军和77军,这三个军,包含两个数字加起来都是14,包含了纪念七七事变的意思。这支英雄部队,听说要救援的是忘恩负义、恩将仇报的庞炳勋,大家纷纷表示反对。此时张自忠不计前嫌,反而教育战士们说:

: "过去我一直认为,庞炳勋恩将仇报,此仇不共戴天。但是,庞炳勋同我的怨仇,那是私仇、私怨。如今我们对日本侵略者的战争,那可是为国家、民族的存亡,为保卫人民、保卫国土而战。我们军人的天职是什么?不就是保家卫国吗!庞炳勋为人的品德如何且不去管他,但他在目前坚决抗日,浴血奋战,在雪国耻,报国仇这一点上,却是非常令人钦佩的。我们能够为了私仇私怨而放弃国家、民族的利益而不顾吗?三国时凌统与甘宁有杀父之仇,但后来两人却成了东吴的大将,为了共同对付曹兵,两人放弃私仇,尽捐前嫌,成为并肩战斗的兄弟。我们难道连古人都不如么?所以我决定,放弃私怨,接受李长官的命令,率我五十九军,驰援临沂,希望大家都能与我同心同德,不计私怨,共同杀敌。"

战士们听了张自忠的话,深受感动,以一昼夜 180 里的速度驰援,只一天一夜就提前到达了临沂。张自忠见到庞炳勋,对之前的恩怨只字不提,只是说,59军听从庞军团长指挥,坚决服从命令!

最终,临沂战役,张自忠和庞炳勋两部以将近万人的代价,共击毙敌 3000 余人,击毁敌机1 架、坦克 6 辆。张自忠和庞炳勋,阻止了板垣师团的南下,为台儿庄大捷做出了卓越的贡献。

战后,庞炳勋和张自忠同时获得了青天白日勋章,但很明显张自忠的勋章含金量要高得多。李宗仁对此的评价是: "若非张氏大义凛然,捐弃前嫌,及时赴援,则庞氏所部已成瓮中之鳖,必致全军覆灭。"

在台儿庄战役中,庞炳勋被称为抗日英雄,可是庞炳勋的本色并没有变,他还是那个"有奶便是娘"的军阀油子。1943年庞炳勋带领部队投降日寇,当上了伪暂编第二十四集团军总司令。1944年蒋介石和汪精卫和谈时,庞炳勋又上下其手,为他们牵马坠蹬。

庞炳勋投降日寇的时候,差不多正是张自忠为国捐躯3周年。如果张自忠知道庞炳勋会投降日寇,不知道会作何感想?

如果当时张自忠还活着,大概最想做的事,像高树勋活埋石友三那样弄死庞炳勋。

好人不长命,祸害遗千年。张自忠1940年战死,年仅49岁,而庞炳勋一直活到了1963年才病死在台北,终年85岁。

谁说打鬼子会长寿?那是因为有人替他们挡了子弹!

我是萨沙,我来回答。

我觉得是陈济棠。

陈济棠是个很有意思的军阀。

陈济棠本来是广东王,是李济深的爱将。然而1929年李济深被蒋介石软禁以后,陈济棠却不愿意为主子效忠,杠上开花夺去了广东的军政大权,从二号人物升级为一号人物。

随后,陈济棠在广东经营长达7年时间。

陈济棠是个颇有能力的军阀。在他的务实政策下,广东被发展为全中国最富裕的省份,广州也成为大城市。

我们官方是这么说的:治粤期间,陈济棠倾力于地方建设,对广东的政治、经济、文化教育等方面均有重大影响。当时即广受好评,赢得了极高的社会声誉。

1980年9月,邓小平同志在接见陈的儿子——陈树柏博士(美籍华人、电子学家)时说:“令尊治粤八年,确有建树。有些老一辈的广东人还怀念他。”同时,陈济棠建立了10万规模的粤军,有海军和实力不俗的空军,还有一支装甲部队,堪称全国装备最好的军队之一。

陈济棠还有自己的兵工系统,可以自产大量武器弹药。

然而,陈济棠却不是蒋介石的对手。

明争暗斗多年,陈济棠屡屡失败。陈也曾多次派人暗杀蒋介石,有一次差点就成功了,但最终还是失败。

到了1936年,陈济棠联合桂系反蒋。然而,当时日寇威逼华北,抗战的爆发已经迫在眉睫。

在这种情况下,粤军官兵不愿意打内战,纷纷转而投靠蒋介石。

首先粤军空军全部飞离广东,投靠国民政府,随后海军也走了不少军舰。

陆军将领也按兵不动,二号人物余汉谋有样学样,在蒋介石支持下将陈济棠挤走。

陈济棠在众叛亲离下,带着大批粤军经费逃到香港。

然而,内战是自己人打自己人,一旦外敌入侵就不同了。

抗战爆发以后,陈济棠立即转为热心抗日。

1937年,抗日战争全面爆发后,陈济棠由欧洲回国,任国民政府委员及最高国防委员和战略委员,为广东抗日起到了自己的作用。

1940年春更任国民政府农林部长。

陈济棠此人倒是高风亮节。抗战期间,陈济棠将当年带走的几乎所有共700万元巨款,全部拿出来捐给政府抗战。

从这个角度来说,陈济棠是恩怨分明的一个人。

中国人关起门来打仗,是自己的事情;但日寇入侵,中国人立即就要团结起来一致对外。

其实,当时日寇不惜代价试图拉拢陈济棠成立汪伪政府,许诺给予一号人物的地位。

但陈济棠根本不为所动。

近代以来,国共双方的恩怨是最难分明的,但中国共产党人为了国家民族大义出发,却愣是把它分明了。

你跟一个死对头玩命玩了十年,你打死了他手下不少人,当然他也杀了你很多兄弟,这一天突然他落在你手里,你杀不杀他?

为家仇,就是杀他一百次都不够,为国恨,不能杀!

1936年12月12日,张学良,杨虎城发动西安事变,扣留了国民政府军事委员会委员长,中华民国陆海空军总司令蒋介石,并通电全国,提出停止内战,一致对外的八项主张,消息传出,举国震惊。

西安事变前夕的蒋介石与张学良

在延安的中国共产党领导人们第一时间收到了张杨发出的电报:“吾等为中华民族及抗日前途利益计,今已将蒋等扣留,迫其释放爱国分子,改组联合政府。兄等有何高见,速复。”

由于事关重大,毛主席于12月13日召集中共中央政治局会议,讨论西安事变问题。许多同志发表意见说,蒋介石打了十年内战,罪恶滔天,应该把他交给我们,公审之后处死。

但是,事情并没有那么简单,毛主席深知,共产党人和红军对蒋介石的仇恨不共戴天,然而以何应钦为首的南京政府亲日派一定会利用这次机会夺取权力,他们会不择手段谋杀蒋介石,然后联合日本帝国主义消灭东北军和西北军,最后一起围攻红军,届时局面将更加困难,抗日民族统一战线的宏图将会化为泡影。

因此,蒋介石不仅不能杀,还要保护起来,利用这次机会促成他停止内战,联合抗日。会议经过激烈讨论,最终决定中共中央暂不发表宣言。毛主席最后作总结说:

“现在处在一个历史事变新的阶段,前面摆着很多道路,也有许多困难。为了争取群众,我们对西安事变不轻易发言。我们不是正面反蒋,而是具体指出蒋介石个人的错误,不把反蒋和抗日并列。”

也就是说,中国共产党已经把抗日放在了反蒋前面。同日,中共中央致电张学良,就西安事变后西北的局势陈述意见,并告知决定派周恩来同志作为共产党代表到西安协助处理谈判事宜。

西安事变发生时毛主席和张闻天等人在延安

12月17日,周恩来从延安飞抵西安同张学良会谈,商定红军南下协助东北军、西北军巩固防线,抵御中央军,同时向南京方面呼吁谈判解决问题。为了表达诚意,张学良释放了国民党大员,蒋介石的亲信蒋鼎文,请他回洛阳调停军事进攻。

南京的宋美龄,宋子文兄妹和孔祥熙,陈立夫等人立即收到了张杨和共产党方面希望和平解决的信号,出于维护四大家族利益和地位的最高考虑,宋子文当即带着蒋介石的私人顾问,澳大利亚人端纳飞抵西安会见张学良,杨虎城,获得了张学良和共产党对蒋介石的人身安全保证。

其实,共产党方面的表态十分耐人寻味:我们并没有伤害委员长的意图。言下之意就是:若西安事变不能尽快解决,南京政府中有人就会威胁蒋介石的人身安全了。

宋子文绝顶聪明,当然明白这底下一层意思,于是他急不可耐地陪同宋美龄于12月22日赶到西安,参加张、杨,国民党,共产党三方谈判。

参加西安事变谈判的周总理

通过端纳,宋美龄给蒋介石写了一张字条,上面写着“南京情况戏中有戏”。

蒋介石看到字条立马会意,内外交迫之下他已别无选择,只能授意“二宋”代表他同西安和共产党方面谈判,并说对商定好的条件,他以“领袖”人格保证,不作书面签字,回南京后分条逐步执行。

12月23日上午,以东北军代表张学良、第十七路军代表杨虎城为一方,以中共代表周恩来为一方,以宋美龄,宋子文为一方,在西安金家巷张公馆西楼会客室举行谈判。

在谈判最初,周恩来说:值此国难当头、民族危亡的时刻,只要蒋介石决心扭过来,自己就像先前在黄埔军校时那样,尊重蒋是校长,而且要面见校长。

宋美龄,宋子文见共产党人并无敌意,心中的大石头落了地,这恰恰是他们心中最担心的一件事,二人急忙表示,在和平解决基础上一切都可以谈,他们也是支持抗日的。

三方都希望尽快解决西安事变,这使得谈判异常顺利,经过反复磋商,张、杨、周与宋氏兄妹当日就达成下列协议:改组国民党与国民政府,驱逐亲日派,容纳抗日份子,释放上海爱国领袖,释放一切政治犯,保障人民权利,联共抗日等。

西安事变发生后蒋介石,宋美龄与张学良等合影,委员长表情勉强

谈判期间,周恩来专门代表共产党人与蒋介石会面。

周恩来对蒋介石说:“蒋先生,我们有十年没有见面了,你显得比从前苍老些。”

蒋点点头,叹口气说:“恩来,你是我的部下,你应该听我的话。”

周恩来答道:“只要蒋先生能够改变‘攘外必先安内’的政策,停止内战,一致抗日,不但我个人可以听蒋先生的话,就连我们红军也可以听蒋先生的指挥。”

宋美龄见二人没有敌意,急忙从中调停说,以后不剿共了,这次多亏周先生千里迢迢来斡旋,实在感激得很。

12月25日,周恩来给中共中央书记处发电通报会谈结果:“(1)停止剿共,联红抗日,统一中国,受他(即蒋介石)指挥。(2)由宋、宋、张全权代表他与我解决一切(即蒋介石对周恩来提出,若红军以后不再破坏统一,听命中央,受他指挥,便与其他部队一视同仁)。(3)他回南京后,我可直接去谈判。”

宋美龄与端纳在西安机场

当日,中共中央复电表示同意,蒋介石与周恩来的坦诚会面,对西安事变的和平解决起到了关键性的作用。

12月25日下午,张、杨一起送蒋介石去机场。蒋介石在机场对张、杨说:“如果国内再有动乱,我负责任。我答应你们的条件一定负责实现,如若不然,你们就不要拿我当领袖。”说罢登上飞机,张学良随后也上了飞机。闻讯赶到机场的周恩来“想劝阻不要去送”,但飞机已经起飞了。

至此,西安事变和平解决。从12月13日到24日的十二天时间里,只要共产党人愿意,可以随时要求张、杨杀死或者审判蒋介石,而张、杨鉴于当时共产党是其唯一盟友,也未必不会不同意,但这并没有发生,恰恰相反,从三方谈判到最终商定和解条件,前后只花了两天时间。

在西安事变整个过程中,中国共产党人根据国内外力量的对比形势,以国家大局为重,毅然放下十年内战的仇恨,主动表示只要蒋介石抗日,不仅不反对他,并且还拥护他,服从他的指挥,争取蒋介石对外一致抗日,最终促成了中华民族抗日统一战线形成,改写了中国历史。

历史上恩怨分明的事情,真的是太多了。我们说一些民国时期发生的一些事情吧,说到民国时期,蒋介石是不得不说的一个人。

不得不说蒋介石就是一个恩怨分明的人,所以,他做事也是一项恩怨分明的。你看在他北伐的时候,他知道自己的势单力薄,需要别人的帮助,才能够完成统一大业。

所以,他开始把目光注意到西北军冯玉祥的身上,那时候冯玉祥的军队有40万。同时,他还注意到了李宗仁桂系军的厉害,所以,为了获得这两支军队对自己的的支持,他就主动找到了冯玉祥和李宗仁和自己结拜为了兄弟。

可以说在北伐战争的时候,他们之所以能够屡战屡胜,就是因为蒋介石和李宗仁冯玉祥团结在了一起,他们目标清晰有共同的敌人。

我们还知道,他们在一起肯定是不会长久的。

毕竟他们的目的都是一个,就是想把自己做强做大,当北伐过程中的敌人,被消灭之后,他们之间的矛盾就开始显现出来了。

蒋介石开始要向自己的兄弟李宗仁和冯玉祥下手了。因为他们的存在,影响到了自己实力的壮大。

同时,他们力量过分的强大,也会影响自己的统治。

所以,他就想要削减李宗仁和冯玉祥的部队了,这一下李宗仁和冯玉祥不干了。他们都大骂蒋介石是过河拆桥。

没办法谈不拢那就战场上兵戎相见吧。

于是,北伐战争之后,最大的一场战役打响了,李宗仁和冯玉祥联合山西王阎锡山,一起向蒋介石发动了总进攻。

最终的结果就是,他们打了一个不差上下,谁都胜不了谁。就在这个关键的时刻,东北军张学良成为了他们双方争夺的焦点。

也就是说谁能够争取到张学良,谁就可以取得中原大战的胜利。

阎锡山派了自己的手下,去找张学良,但是因为阎锡山的抠门,他们连张学良的面都没有见到,就被赶了回去。

不得不佩服蒋介石的外交手段,蒋介石不惜花费重金,给予张学良最大的好处,满足张学良的个人私欲,还给张学良拜了把兄弟。

最终,张学良宣布帮助蒋介石打冯玉祥、李宗仁和阎锡山。所以,这一战是毫无悬念的,蒋介石取得了中原大战的胜利。

你看,蒋介石是不是一个爱恨分明的人,正如他做的任何事情,都是爱恨分明的。我爱你是因为我利用的着你,我们要对付共同敌人的时候,我就联合你。一旦共同的朋友被消灭之后,我就要对付你了。

相信李宗仁、冯玉祥和阎锡山对蒋介石的这一点认识会更加的透彻。

张学良肯定也熟知蒋介石的套路,毕竟在他帮助蒋介石打了中原大战之后,全面抗日爆发前夕,蒋介石去西安督战,实行攘外必须按内的政策。

这一政策的实施,引起了张学良的不满,蒋介石被被张学良扣押了,这就是历史上大名鼎鼎的西安事变。

张学良逼迫蒋介石联共抗日,最终,在周恩来的调解下,这件事才算完美的解决。中共开始,共同对抗日本侵略者。

但是,西安事变的解决,给张学良带来了灾难。

因为蒋介石把他给囚禁了一生,直到蒋介石去世,蒋经国去世张学良才获得了自由。

当阿拉伯帝国的铁蹄,踏平了东罗马在中东地区的所有统治地盘以后,基督教世界,感受到了伊斯兰世界带来的巨大威胁。

为此,东罗马帝国派遣使者前往罗马城,劝说罗马教皇,发动十字军东征,以此挽救基督教世界在东方的统治。

罗马教皇乌尔班二世,对此非常感兴趣。因为这是基督教旗下的东正教,首次向基督教旗下的天主教求援。这有利于天主教在东罗马帝国的传播。

与此同时,夺回圣城耶路撒冷,也能够证明天主教才是正儿八经的基督教正统。为此乌尔班二世,在公元1096年,发动了第一次十字军东征。

一、十字军东征,对伊斯兰世界的伤害,是无法估量的。

首次出征的是一帮平民十字军,这些人装备烂,纪律松散,又没有接受过系统的军事训练,因此出征没多久就被打散了。

紧接着欧洲的正规军顺利攻占尼西亚,一路进军,击败当地突厥人,进入了安条克城。公元1099年,十字军攻占耶路撒冷,他们在这里建立了耶路撒冷王国。

首任耶路撒冷王国的国王,是布永的戈弗雷。他虽然作战勇猛,不过很可惜,立国之初,危机四伏,所以说布永的戈弗雷并没有真正将耶路撒冷王国发扬光大。

反倒是他去世以后,他的兄弟鲍德温一世继位以后,开疆拓土,正式奠定了耶路撒冷王国的规模,使其成为了基督教在中东地区最强大的王国。

值得一提的是,十字军进入耶路撒冷以后,烧杀抢掠,他们将所有伊斯兰教徒全都除掉了。城内的房屋都被霸占,财宝也被他们抢掠一空。

耶路撒冷王国,是建立在血与火之中的。这是伊斯兰世界的空前灾难,可以说,从此以后,所有伊斯兰信徒们,都将夺回耶路撒冷当成了必须要完成的使命。对基督徒的复仇,似乎也捎带上了。

二、萨拉丁的出现,扭转了伊斯兰信徒总挨揍的局面。

十字军东征的时候,实际上阿拉伯帝国已经是徒有虚名了。各路豪杰纷纷自立,建立了属于自己的王国,完全不用听从阿拉伯帝国的调遣。

其中最强悍的,当属赞吉建立的赞吉王朝。他们占据了叙利亚和伊拉克北部,是当时伊斯兰世界,最强大的诸侯。

公元1144年,赞吉带兵收复了埃德萨,这里是鲍德温一世的龙兴之地,也是十字军的重要基地。因此再次惹毛了基督徒们,第二次十字军东征,也就拉开了序幕。

2年以后,赞吉去世,他的儿子努尔丁继承大位。恰逢第二次十字军东征,双方展开了拉锯战。总体来说,努尔丁的表现非常好,但与十字军之间始终处于互有胜负的状态,并没有取得明显优势。而第二次十字军东征,实际上也没有任何成果可言。

努尔丁手下有一名猛将,那就是萨拉丁。当时萨拉丁接替了叔叔的职位,成为了埃及法蒂玛王朝的宰相。实际上法蒂玛王朝已经名存实亡,赞吉王朝、东罗马、耶路撒冷王国等3方,都想吞并埃及。

结果萨拉丁以赞吉王朝臣属的身份,成为了埃及的宰相。同时顺利击败了东罗马和耶路撒冷王国的军队,稳住了自己在埃及的统治。

由于萨拉丁太厉害,引起了努尔丁的猜忌。正当努尔丁准备攻打萨拉丁的时候,居然得病死了。继位的是努尔丁11岁的儿子,压根对萨拉丁无法构成威胁。从此萨拉丁开始成为了伊斯兰世界的领袖,他将带领伊斯兰信徒,对十字军发起反攻。

公元1175年,萨拉丁成为了埃及、叙利亚、马格里布、也门等地的苏丹。正式开始代表伊斯兰世界,挑战十字军。他要想成为伊斯兰世界真正的领袖,唯一要做的,就是收复耶路撒冷。

三、萨拉丁收复耶路撒冷以后,恩怨分明。

鲍德温四世,也就是著名的麻风王,他活着的时候,萨拉丁还真的没法收拾耶路撒冷。毕竟麻风王是一位不错的国王,虽然有病在身,却依旧心系朝政,他曾在17岁的时候,带领几千人,击败了萨拉丁的2.6万大军。

即使后来萨拉丁在泉水谷之战和雅各布渡口之战中击败了鲍德温四世,却依旧无法撼动鲍德温四世对耶路撒冷王国的统治。

可以说,鲍德温四世活着,那萨拉丁收复耶路撒冷的机会几乎为零。没办法,萨拉丁只能选择等待。公元1185年,24岁的鲍德温四世病故。

萨拉丁兴奋得一个晚上没睡觉,他知道,耶路撒冷王国,将会因此陷入内乱之中。他只需要等待一个合适的机会发起进攻就行了。

果不其然,为了争夺王位,各路诸侯大打出手,耶路撒冷王国陷入了前所未有的分裂之中。甚至可以说,整个中东的十字军国家,都乱成了一团。

在此期间,萨拉丁的妹妹被耶路撒冷的新国王居伊给杀掉了,同时,居伊也撕毁了此前的和约,主动袭击了大片伊斯兰朝圣者。可以说,双方之前无论公私,都有了不可调和的矛盾。

那么好了,收割的季节到了,萨拉丁带领伊斯兰部队,向耶路撒冷王国发起总攻。战争很顺利,在哈丁之战中,萨拉丁一举击溃居伊的大军,灭亡了耶路撒冷王国。

这个时候,很多人都盯着萨拉丁的一举一动。如果萨拉丁和当初的十字军们一样,那么耶路撒冷必然又要遭到一次血洗,居住在这里数十年的基督徒,将会和当年的伊斯兰徒一样,灰飞烟灭。

他们的房屋将会被占领,他们的财富将会被掠夺,他们的生命将会遭到杀戮,就连他们的信仰,也会被粉碎。

可关键时刻,萨拉丁却按下了暂停键。他给了耶路撒冷城中基督徒们一次逃生的机会,只要给足了赎金,就能顺利离开耶路撒冷。而且就算不给钱,也不会遭到杀戮,只会成为萨拉丁的奴隶。

就连当初被俘虏的居伊,居然也被萨拉丁给放了。这可是杀害他妹妹的凶手啊!萨拉丁给出的理由是:王不杀王。

谁也想不到,大家都觉得萨拉丁是来报仇的,没想到萨拉丁如此恩怨分明。萨拉丁在拿下耶路撒冷以后,依旧允许基督徒合法前来朝圣,并没有摧毁他们的房屋和信仰,甚至在沿途,安排了保卫队。

总结:真正的骑士精神,或许就是萨拉丁发明的。

很显然,萨拉丁的所作所为,震惊到了整个基督世界。这是一种和解的信号,彼此的杀戮,在萨拉丁看来,根本不是在解决矛盾,而是在激化矛盾。

只有一方先按下暂停键,那么和谈才能成为现实。此后狮心王理查又带领了第三次十字军东征,虽然他在战场上占了便宜,却依旧没能夺回耶路撒冷。

狮心王理查在战斗过程中,摔下马来,萨拉丁立马派人为他送去战马,并且表示:国王怎么能没有战马呢?理查病倒了,萨拉丁不仅派医生为理查治病,还送了不少水果、物资给理查

在这次十字军东征的过程中,萨拉丁的骑士精神,感染到了十字军中的每个成员。这些人将萨拉丁的骑士精神,传播到了欧洲每个角落。或许,真正的骑士精神,是从这个时候才确立起来的。

三國里人物众多,浪迹于斯,且栩栩如生,每个人物都在红尘中翻滾′直到割据西凉的少将軍[馬超]的出埸一杆银槍使的出神入画,英气逼人/

{{遇见你,有点意思了}。

啊哟,真精壮呀,[颀而长],,,,眼睛光亮亮,,,[射着威],,,,

史載:馬超,字孟起,左扶風茂陵人{秦地兴平},马腾的长子,其母羌人建安十五年《210》丞相曹操征召马腾为卫尉,《馬腾自觉年老,自觉入许,宿卫京师》。

馬超为偏将軍,卦都亭侯,银盔红缨,皮袍上饰着豹皮[、孔武有力,]率部出征,与关中諸将举兵渭南,兵败退之凉州,。

建安十七年,曹操下令誅杀馬腾族人200余口,血流成河。

馬超闻之眼欲滴血,联合扬秋,成宜十部10余人进兵潼关,六战渭水大败曹軍,斩杀2000余人,曹仁紧闭城池,七月曹操亲征与馬超战於河渭之交,曹操一败再败,险些被杀。

曹操援軍纷踏而至,

馬超部给养不济,退兵西凉,暗中於刘备联络,辗转蜀郡,直至成都城下,迫於威名,刘璋出城投降。

刘备得成都《221》年称帝,拜馬超为骠骑大将军′领凉州牧"进封犛乡侯

为刘备[西和諸戎,北联关陇]立下大功。

临终前上疏道:臣家一門200余口被曹操杀害,惟有堂弟《馬岱》追随身边,继承宗祀,以此深托陛下,别无他事可言″:。

马岱后来官至平北将軍,晋爵[陳仓侯],那是后話了。

謝謝悟空,,,,,啊啊终于

伟大领袖毛主席一生爱憎分明,恩怨分明,大公无私,既坚持原则,又灵活敏智。说两件事吧!

秋收起义部队上井冈山后,一天,红军教导队副队长兼党支部书记陈伯钧因手枪走火,误伤了队长吕赤,致使吕赤牺牲。陈伯钧是黄埔六期生,吕赤是黄埔四期。当时,有的人认为“杀人偿命”,也有的认为是意外,应从轻处理。此事报给毛泽东后,毛泽东沉思良久,说:这两个同志都是红军骨干,吕赤意外牺牲是红军的损失,如今已死了一个黄埔生,要再杀一个黄埔生,就失去了两个军事指挥员。我们现在急需军事干部,陈伯钧不是故意伤人,我看还是不杀为好。”后来,判打陈伯钧100大板,调离出教导队,降为一团一连的副连长。此后,陈伯钧跟随毛主席,一路浴血,南征北战,历经土地革命、抗日战争、解放战争,为新中国的成立立下了赫赫战功。新中国成立后,他曾 任中国人民解放军军事学院训练部副部长、副教育长、教育长、副院长、代院长,高等军事学院副院长、院长等职。1955年被授予上将军衔。

1937年10月5日,黄克功因逼婚未遂在延河畔枪杀了陕北公学女学员刘茜。这件事当时在延安轰动一时,黄克功是江西南康人,也是秋收起义上井冈山的“老井冈人”,历任红军班长、排长、连长、营政治教导员、师政治部宣传科长、团政委,参加了长征,在二渡赤水的娄山关战役中立大功,时任抗日军政大学第三期第6队队长。当时,这件事争议很大,有的认为黄克功是老红军,又立有战功,可以从轻处理,有的认为黄克功无视法纪,杀人者必须偿命。黄克功也向毛主席写信,希望宽大处理,带罪立功。还有不少人都找毛主席,给黄克功说情,毛泽东一律谢绝了。最后,经边区高等法院最后判决,仍判处黄克功死刑。

在公审黄克功大会上,陕甘宁边区高等法院院长雷经天专门宣读了毛泽东写给他的信,信中说:“黄克功过去斗争历史是光荣的,今天处以极刑,我及党中央的同志都是为之惋惜的。但他犯了不容赦免的大罪,以一个共产党员红军干部而有如此卑鄙的,残忍的,失掉党的立场的,失掉革命立场的,失掉人的立场的行为,如果赦免,便无以教育党,无以教育红军,无以教育革命者,并无以教育做一个普通的人。”、“一切共产党员,一切红军指战员,一切革命分子,都要以黄克功为前车之戒。”