1、《未来水世界》,凯文·科斯特纳自导自演的这部规模宏大的影片,为90年代富足的观众们展现了一幅饱含警醒意味的未来画面。

2、《疯狂的麦克斯》,独特的世界观,都成了观众眼中末世电影的正宗。

3、《我是传奇》,提到末世影片,这部威尔·史密斯的代表作是不能漏掉的,影片留给观众最直观深刻的感受,是一个人独守世界的孤独之感。

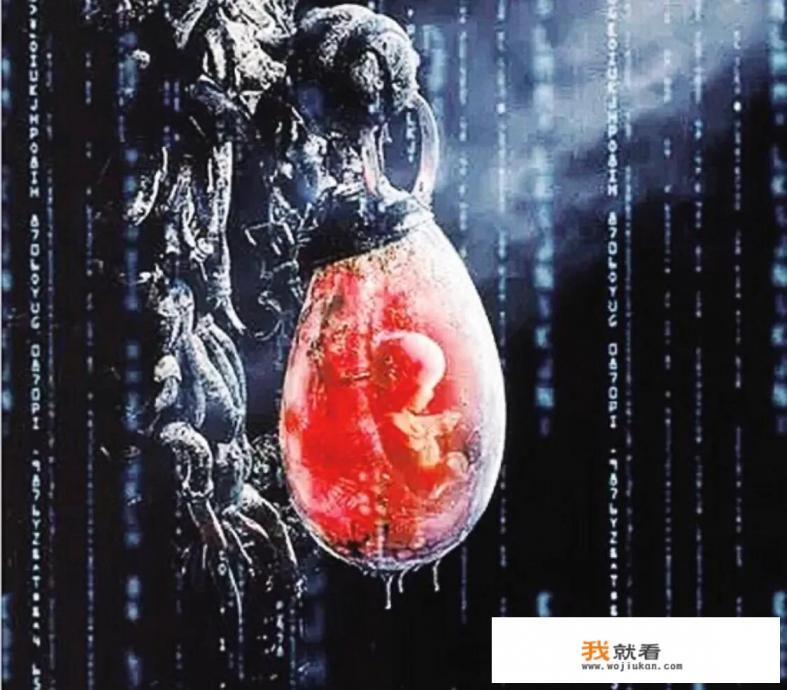

4、《黑客帝国》,当你意识到,你眼前的世界是全是计算机虚拟出来的,恐惧感会从你的大脑流向内心,再缓释到全身,这种体验,除了抖若筛糠还有冰凉刺骨,与自然的心生恐惧,完全是两个层级,当影片中第一次出现真实世界里的人类状态时,空格想到的是:“活着就是受罪”。

5、《500年后》,卢卡斯大帝早年的作品,一个讲求秩序,全面禁欲的未来,即使人口不少,也依然充满了末世的味道。

6、《艾利之书》,这是丹泽尔·华盛顿主演的一部有关末世信仰的片子,几乎灭绝了人类的战争之后,大地炙热,书籍成了文明最后的遗存,一本带在华盛顿身上的书,成了故事的中心。

7、《末日危途》,这是曾饰演指环王里国王“阿拉贡”的维果·莫特森,主演的一部电影,一贯以硬汉形象示人的他,这次演了一位艰难的父亲,在人吃人的绝境里照顾儿子,期许着生存的希望。

8、《遗落战境》,不脏,不乱的设定显得这部汤姆克鲁斯的科幻片在末世片里非常的另类,但是这种冰冷的科技属性,却为影片增加了浓烈的孤独意味,再加上影片未来迷幻的配乐,让人心中涌起莫名的悲伤苍凉之感。

9、《机器人总动员》,瓦力的处境确实足够凄凉,一望无际的垃圾,靠他这样的小小机器人一点点搜集处理,好在,瓦力最后偶遇伊娃,为这个末世童话画上了一个美满的句号。

10、《2013终极神差》,情节与《疯狂的麦克斯》类似,一个屌丝逆袭成为末世英雄的故事。

回顾《黑客帝国》,为什么能备受一些人喜爱?

你好呀,我是熊猫君刘女士。

《黑客帝国》对我来说是非常震撼的哲学作品,科幻寓意也很深刻。

也对人脑和哲学也有所解读。

我觉得偶尔我们可以思考一下一些哲学的范畴,但是却不能细细推敲,原因是无法论证,当我们无法论证我们的世界是否真实,那么我们就会陷入恐慌。

这也就是大多数哲学家最后崩溃的原因。

假如我们的真实不是真实的。

假如给你一个机会选择。

你会吃下忘记的蓝色药丸, 永远活在培养缸里面,每天坐着美梦,作为未来AI的供电来源。

还是你会吃下红色的药丸, 你拔下插头然后醒来生活在下水道里面,发现你的地球已经被毁灭殆尽,人类最后的种族只能生活在地下,每一天都躲在黑暗之中斗争。

真实和虚妄

你会选择哪一个?

缸中之脑的遐想。

我喜欢黑客帝国,是因为这部电影,引用了缸中之脑的假设。

“缸中之脑”是希拉里·普特南在他的《理性,真理与历史》一书中,阐述的假想。

“一个人(可以假设是你自己)被邪恶科学家施行了手术,他的脑被从身体上切了下来,放进一个盛有维持脑存活营养液的缸中,脑的神经末梢连接在计算机上,这台计算机按照程序向脑传送信息,以使他保持一切完全正常的幻觉,似乎人、物体、天空还都存在,自身的运动、身体感觉都可以输入,这个脑还可以被输入或截取记忆(截取掉大脑手术的记忆,然后输入他可能经历的各种环境、日常生活),他甚至可以被输入代码,‘感觉’到他自己正在这里阅读一段有趣而荒唐的文字。”

有关这个假想的最基本的问题是:“你如何担保 yourself不是在这种困境之中?”

如果一切的感受都是被操纵的,那么我们能不能“拔掉插头”醒来?

我们会选择醒来面对糟糕的真相。

还是继续选择沉睡着做梦?

无知是不是福呢?

我不由得陷入了沉思。

庄生晓梦迷蝴蝶。

人类文明成功发展到后人类时代的几率趋近于0;

后人类文明有兴趣模拟进化史的几率趋近于0;

与我们经历类似的人类生存在模拟世界中的几率趋近于1。

:末日电影虽然令人不安,但它们也提供了反思和启示的机会,通过观看这些电影,我们可以更好地理解人类社会的复杂性和人性的脆弱性,让我们一起面对未知,寻找希望和勇气。