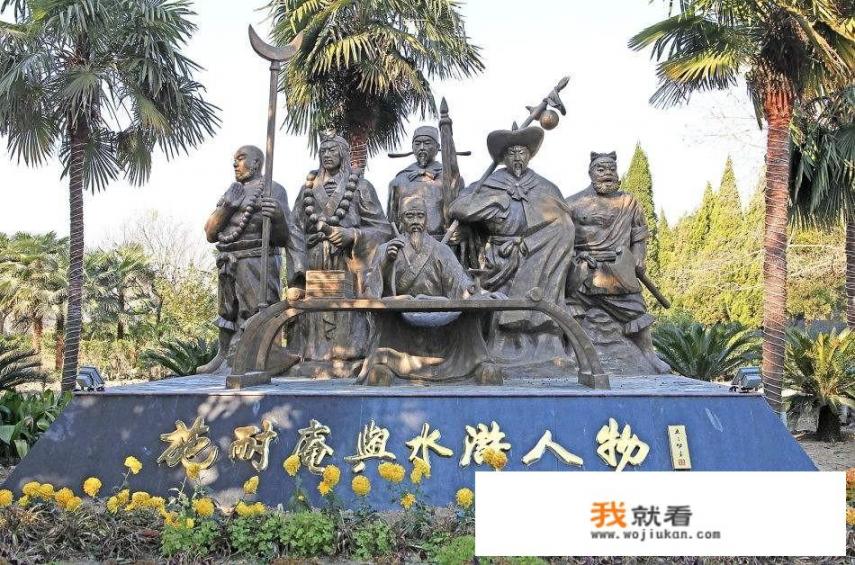

《水浒传》的作者及主要人物是什么

作者:施耐庵.

施耐庵原籍苏州,于元贞二年(1296)生于兴化,舟人之子,十三岁入私塾,十九岁中秀才,二十九岁中举,三十五岁中进士。三十五岁至四十岁之间官钱塘二载。后与当道不合,复归苏州。至正十六年(1356)六十岁,张士诚据苏,征聘不应;与张士诚部将卞元亨相友善。后流寓江阴,在祝塘镇教书。七十一岁或七十二岁迁兴化,旋迁白驹场、施家桥。朱元璋屡征不应;最后居淮安卒,终年七十四岁,为洪武三年(1370)。

主要人物:

天魁星呼保义 —— 宋江

天罡星玉麒麟 —— 卢俊义

天机星智多星 —— 吴用

天闲星入云龙 —— 公孙胜

天勇星大刀 —— 关胜

天雄星豹子头 —— 林冲

天猛星霹雳火 —— 秦明

天威星双鞭 —— 呼延灼

天英星小李广 —— 花荣

天贵星小旋风 —— 柴进

天富星扑天雕 —— 李应

天满星美髯公 —— 朱仝

天孤星花和尚 —— 鲁智深

天伤星行者 —— 武松

天立星双枪将 —— 董平

天捷星没羽箭 —— 张清

天暗星青面兽 —— 杨志

天佑星金枪手 —— 徐宁

天空星急先锋 —— 索超

天速星神行太保 —— 戴宗

天异星赤发鬼 —— 刘唐

天杀星黑旋风 —— 李逵

天微星九纹龙 —— 史进

天究星没遮拦 —— 穆弘

天退星插翅虎 —— 雷横

天寿星混江龙 —— 李俊

天剑星立地太岁 —— 阮小二

天平星船火儿 —— 张横

天罪星短命二郎 —— 阮小五

天损星浪里白跳 —— 张顺

天败星活阎罗 —— 阮小七

天牢星病关索 —— 杨雄

天慧星拚命三郎 —— 石秀

天暴星两头蛇 —— 解珍

天哭星双尾蝎 —— 解宝

天巧星浪子 —— 燕青

地魁星神机军师 —— 朱武

地煞星镇三山 —— 黄信

地勇星病尉迟 —— 孙立

地杰星丑郡马 —— 宣赞

地雄星井木犴 —— 郝思文

地威星百胜将 —— 韩滔

地英星天目将 —— 彭玘

地奇星圣水将 —— 单廷珪

地猛星神火将 —— 魏定国

地文星圣手书生 —— 萧让

地正星铁面孔目 —— 裴宣

地阔星摩云金翅 —— 欧鹏

地阖星火眼狻猊 —— 邓飞

地强星锦毛虎 —— 燕顺

地暗星锦豹子 —— 杨林

地轴星轰天雷 —— 凌振

地会星神算子 —— 蒋敬

地佑星小温侯 —— 吕方

地佑星赛仁贵 —— 郭盛

地灵星神医 —— 安道全

地兽星紫髯伯 —— 皇甫端

地微星矮脚虎 —— 王英

地慧星一丈青 —— 扈三娘

地暴星丧门神 —— 鲍旭

地然星混世魔王 —— 樊瑞

地猖星毛头星 —— 孔明

地狂星独火星 —— 孔亮

地飞星八臂那吒 —— 项充

地走星飞天大圣 —— 李衮

地巧星玉臂匠 —— 金大坚

地明星铁笛仙 —— 马麟

地进星出洞蛟 —— 童威

地退星翻江蜃 —— 童猛

地满星玉幡竿 —— 孟康

地遂星通臂猿 —— 侯健

地周星跳涧虎 —— 陈达

地隐星白花蛇 —— 杨春

地异星白面郎君 —— 郑天

地理星九尾龟 —— 陶宗旺

地俊星铁扇子 —— 宋清

地乐星铁叫子 —— 乐和

地捷星花项虎 —— 龚旺

地速星中箭虎 —— 丁得孙

地镇星没遮拦 —— 穆春

地稽星操刀鬼 —— 曹正

地魔星云里金刚 —— 宋万

地妖星摸着天 —— 杜迁

地幽星病大虫 —— 薛永

地伏星金眼彪 —— 施恩

地空星小霸王 —— 周通

地僻星打虎将 —— 李忠

地全星鬼脸儿 —— 杜兴

地孤星金钱豹子 —— 汤隆

地角星独角龙 —— 邹润

地短星出林龙 —— 邹渊

地藏星笑面虎 —— 朱富

地囚星旱地忽律 —— 朱贵

地平星铁臂膊 —— 蔡福

地损星一枝花 —— 蔡庆

地奴星催命判官 —— 李立

地察星青眼虎 —— 李云

地恶星没面目 —— 焦挺

地丑星石将军 —— 石勇

地数星小尉迟 —— 孙新

地阴星母大虫 —— 顾大嫂

地刑星菜园子 —— 张青

地壮星母夜叉 —— 孙二娘

地劣星活闪婆 —— 王定六

地健星险道神 —— 郁保四

地耗星白日鼠 —— 白胜

地贼星鼓上蚤 —— 时迁

地狗星金毛犬 —— 段景住

《水浒传》的作者究竟是施耐庵呢,还是施罗合著的?证据何在

《水浒传》是我国古代最优秀的长篇小说之一,又名《忠义水浒传》。它的作者是谁?这个问题一直存在着争议。在明、清两代的文人笔记和刻本、书目中,主要说法有三:一是施耐庵撰;二是罗贯中撰;三是施耐庵、罗贯中合撰。但一直都没有定论。

作者施耐庵是流传较广的说法。自中华人民共和国成立至“文革”前,《水浒传》最权威的版本是人民文学出版社整理本,它所题署的作者就是施耐庵。同时,在中学语文课本及许多文学史中,也把施耐庵署名为唯一的作者。

历史上确有宋江其人。北宋徽宗宣和年间以宋江等三十六人为首的农民起义,是水浒故事的历史起点。宋江起义,史书有载。《宋史先匿壮卒海旁,伺兵合,举火焚其舟。贼闻之,皆无斗志。伏兵乘之,擒其副贼,江乃降。”

宋末元初的《大宋宣和遗事》,是第一部说宋江、方腊故事的讲史话本,从杨志卖刀、智取生辰纲、宋江杀阎婆惜等故事,讲到张叔夜招安、征方腊、宋?封节度使的结局,表明“水浒”故事已经从各自独立的短篇“小说”走向了联为一体的长篇“讲史”,为章回体长篇小说的《水浒传》提供了蓝本。到了元末明初,施耐庵将长期流传于民间的故事、话本进行艺术加工和创造,完成了百回本《水浒传》。

施耐庵著《水浒》,首见于明人笔记。明嘉靖十九年(1540),高儒《百川书志》载:“《忠义水浒传》一百卷,钱塘施耐庵的本。”嘉靖四十五年(1566),郎瑛在《七修类稿》中也说:“……《宋江》,又曰钱塘施耐庵的本。”两说皆强调“的本”,亦即是“真本”、“原本”。要注意的是,“的本”之?,仅用于施耐庵,而不见于罗贯中或其他人。

万历年间,胡应麟在《少室山房笔丛》中说:“元人武林施某所编《水浒传》,特为盛行。……其门人罗本亦效为《三国志演义》。”另一明人林瀚在《杨升庵批点隋唐两朝志传序》中说:“《三国志》罗贯中所编,《水浒》则钱塘施耐庵集成。”这两位记述的特点是,把《水浒》与《三国》的著作权区分得清清楚楚。

直到明崇祯末年,金圣叹删《水浒》为七十回本,直署为施耐庵著,随着七十回本的流传,施耐庵著《水浒》既成定论。20世纪20年代以来,今江苏省兴化、大丰、盐都等地陆续发现了一些有关施耐庵的材料,其中主要有《施氏族谱》、《施氏长门谱》、《兴化县续志》等,其中《兴化县续志》之补遗载有《施耐庵传》和《施耐庵墓志》。根据这些史料推断,施耐庵确有其人,其生平大略为,原籍苏州兴化,元朝至顺年间进士,曾在钱塘为官两年。张士诚起兵抗元、据苏称王时,施氏曾在其幕下参与谋划。张士诚兵败,为避祸迁居淮安,卒于明洪武初年,年七十五岁。现在的江苏省大丰县白驹镇(原属兴化),是施氏故居和宗族所在地。

元末明初,兴化白驹有过一位名叫施彦端的人。手抄本《施氏长门谱》载,“始祖彦端公”,旁注有“字耐庵”三字。但也有人认为,《水浒传》的作者不是施耐庵。其理由有三:

其一,《施氏长门谱》乾隆四十二年(1777)序言说,自明迄清所传族谱已消亡,此谱系“访诸老,考诸各家实录”修辑而成。有人经仔细辨认,行外旁注“字耐庵”三字笔迹墨色与他字有异,可能是抄录后增添的。又根据此谱体例讳(名)、字排列分明的特点,原文应为“讳彦端,字耐庵”,而不会写成“彦端公,字耐庵”。证之《故处士施公墓志铭》,文曰“讳让,字以谦”,而称其父也是“先公彦端”,可见,施彦端实在是有“名”无“字”,后人窜入之“字耐庵”三字,实与施彦端无关。

其二,据考证,嘉靖年间还没有公开在小说卷首署上作者真名的惯例,所以《水浒传》上所署的施耐庵也并非真实姓名。

其三,《水浒传》中的不少地名都是明朝的建制,这是元末明初人不可能写出来的。可见,《水浒传》不是元末人施耐庵的所品。

所以,胡适先生有言:施耐庵大概是“乌有先生”、“亡是公”一类的人,是一个假托的名字。”

罗贯中说见于郎瑛《七修类稿》、田汝成《西湖游览志余》、王圻《续文献通考》及《稗史汇编》、许自昌《樗斋漫录》、阮葵生《茶余客话》等书的记载。郎瑛(1487—1566)是明代成化至嘉靖时人,他在《七修类稿》中说:“《三国》、《宋江》二书,乃杭人罗贯中所编。予意旧必有本,故曰‘编’。《宋江》,又曰钱塘施耐庵的本。”这是最早的一种说法。“意旧必有本”,只是一种推测,并且根据主观推测强行加了个“编”字。反过来说,罗贯中作《三国》、《宋江》(即《水浒》),则是当时的实传。

明朝嘉靖年间的汪道昆托名“天都外臣”,在《水浒传叙》中指出,“越人罗氏……为此书,共一百回”。明万历二十二年(1594)余氏双峰堂刊《京本增补校正全像忠义水浒传评林》二十五卷本,则直?署为“中原贯中罗道本名卿父编集”。其后,许多明清人士都相继指出罗贯中是《水浒传》作者。直到民国年间,鲁迅、俞平伯也认为,简本先于繁本,简本是罗贯中所作,施耐庵乃演为繁本者之托名。

反对者认为:

其一,从《水浒传》版本的题署看,这种说法不见于现存的明代版本。一百十五回《水浒传》,曾署“东原罗贯中编辑”,但它的单行本失传,只有明崇祯末年与《三国演义》合刻的《英雄谱》传世。

其二,罗贯中是《三国志演义》的作者。在这一点上,不存在争议。而《三国志演义》和《水浒传》两部小说,在语言格上完全不同。前者用的是浅近的文言,后者却出之以通俗的白话。说它们出于同一作者笔下,实在很难叫人认同。

其三,两本书的写作水平也不在一个档次。惠康野叟在《识馀》中说:“二书深浅工拙,如天壤之悬,讵有出一手之理?”

施耐庵、罗贯中合撰说

这种说法首见于高儒的《百川书志》。高儒的生卒年不详,但《百川书志》卷首有高儒嘉靖十九年(1540)自序,可知他与郎瑛同时,也是嘉靖时人。高儒的《百川志书》中说:“《忠义水浒传》一百卷,钱塘施耐庵的本,罗本贯中编次。”

“的本”是宋、元、明时代出版读书界的常用语,意即“真本”;“编次”就是“编辑”的意思。也就是说,施耐庵是作者,是执笔人;罗贯中是编辑者或整理者、加工者。有这种题署的版本多见于明嘉靖、万历年间。嘉靖年间出版的郭勋家刻的《忠义水浒传》一百回本、明万历四十二年(1614)袁无涯刊《忠义水浒传》一百二十回本,署的就是“施耐庵集撰、罗贯中纂修”。与之相近的还有明万历三十年(1602)前后容与堂刻本《水浒传》,署名是“施耐庵撰,罗贯中纂修”。李贽《忠义水浒传序》中提到作者,也说是“施、罗二公”。

金圣叹也认为,《水浒传》是施耐庵和罗贯中合著的。不过他认为前七十回是施耐庵写的,后五十回才是罗贯中续的。所以他要“腰斩”《水浒》,并在第七十回正文后面发表这样的评论:一部书七十回,可谓大铺排,此一回可谓大结束。读之正如千里群龙,一齐入海,更无丝毫未了之憾。笑杀罗贯中横添狗尾,徒见其丑也。——不过金圣叹并没有讲明他作此结论的根据是什么。

反对者认为:

其一,施耐庵辞官不做,开始著?的年龄是四十二岁左右,思想水平和文字水平都已经成熟了;这时候罗贯中还是个三岁的小孩儿。等到罗贯中成人,施耐庵的小说已经写了近二十年,早应该定稿了。

其二,罗贯中的《三国》,战争场面写得十分生动,地理位置也大都与实际相符,而《水浒》所写的战争场面大都出于想象,有的近似儿戏,地理位置更是错误百出,是名副其实的“纸上谈兵”;《水浒传》如果经过罗贯中编辑整理,至少在地理方位上不至于如此混乱。作为学生,而且参与“编次”,总不会眼睁睁地看见老师的作品中错误百出而无动于衷吧?

集体创作说

一部分学者在研究了全书特点及诸多不足之处后认定,该书应该是一部集体创作。

首先,从结构上看,此书以“聚义梁山”为框架,由许多相对独立的小故事拼合而成,有的故事完整,洋洋洒洒;有的则鸡零狗碎,干瘪苍白。但真正精彩的篇章,都集中在前四十回的几个主要人物,如鲁智深、林冲、宋江、武松、李逵等人身上。这四十回,无论是情节安排、人物塑造,乃至语言风格,都是一个整体,是《水浒传》不断发展的核心。其后的许多情节、人物,都是在这个基础上赘加而成,显示出松散零乱,不断地拉长、拼凑的特点。倘是一人或两人创作,决不会出现如此状况。即使是江郎才尽,他也会把那些已经写出的精彩篇章分布于全书的前、中、后各处,以形成“凤头、猪肚、豹尾”和高潮迭起的格局,而决不会像现在这样:前重后轻,前精后粗,前部分雅俗兼备,后续部分则俗不可耐。

其次,从写作水平来看,全书可以划分成若干片段,其中有的极佳,有的平平,有的极差。从语言习惯来看,既有北方方言,也有南方特别是江浙一带方言。从叙述风格来看,既有市井文学的特点,如潘金莲、王婆及“捉奸”段;也有艺人说书的特点,如鲁智深拳打镇关西;还有文人创作和加工的特点,如《林教头风雪山神庙》。它显示了在不同时间、不同地点,由不同阶层的人参与了创作的实情。

其三,据此推论,则《水浒》的作者大体可分为两类:一类是单篇水浒故事的作者,他们是自北宋末年到元末明初的许多口头传说者,民间说书艺人,以某一人物、某一情节为中心的剧作者;另一类则是把单篇故事连缀成一个整体的原始笔录者、编辑整理者和续写者,最后才形成整本《水浒》。

这是一个特别大的集体。从时间上说,上起北宋末年,下至明末清初,长达四五百年。从空间上说,东至东海海滨,西至延陕西岳,南至湖广苏杭,北至长城内外,纵横好几千里。说书的,天天在说,天天在修补;演戏的,天天在演,天天也在改进。这些日臻成熟的故事,又被带有不同目的的原始笔录者记录在案,被流落江湖的文人不断地加工、修改。最后,才由出版商、文化人,如施耐庵、罗贯中、金圣叹等编纂出版。他们之间,没有总编,没有计划,各行其是,但最终仍是百川归海,汇聚成了今天的《水浒》。