高昌王的故事?

我们都知道在《西游记》当中唐僧玄奘法师被称之为唐王御弟,开篇之时他就和当时的大唐皇帝太宗李世民结为了金兰兄弟,其实在史实当中,唐僧这位名符其实的“金兰兄弟”却另有其人,且他和《西游记》中的唐僧义兄李世民还是现实中的生死劲敌,最后还落得一个悲惨结局。今天我们就要来讲一讲这段在“唐僧”玄奘一生中极具悲情色彩的真实故事。

唐僧为求取大乘佛法真经,决心西行万里前往天竺,在大唐贞观元年,他一人在没有得官府通关文牒的情况下,西出阳关,不远千里首先来到了当时的高昌国地界,这个高昌国在长安以西千里之遥,它的王都叫作交河城,也就是汉朝西域车师国的王廷,即今新疆吐鲁番地区(《西游记》中的火焰山附近)。

当地人习俗男性像满族人一样,在脑后扎起一条大辫子。高昌曲氏为王的时候,曾娶隋朝大臣宇文氏郡主为妻,并号为华容主公,高昌王麴文泰即位,遣使来到唐朝觐见唐高祖李渊,献上了高六寸,长一尺的拂林狗,拂林即今意大利,所献拂林宠物狗能拽着马尾走,还能口衔烛灯为人引路,李渊十分喜爱,这应该算得上是最早对牧羊犬、导盲犬的记载了。

后来秦王李世民继位,是为唐太宗。高昌王深慕太宗的威仪,又献上狐裘、玉盘,西域诸国有所动向,高昌必定向大唐通报。太宗贞观四年,高昌王麴文泰亲到长安朝见太宗天可汗,唐太宗非常高兴,对他礼遇和赏赐极为丰厚,高昌王又为其母宇文太后求入宗籍,唐太宗欣然答应,并赐宇文太后为国姓李氏,更改隋时封号,为大唐常乐公主,又赐麴文泰汉姓曲氏(麴、曲同音),忝列中原士族之林,曲文泰大喜过望,对唐太宗感激涕零,从此高昌王在西域诸国之中威震四方。

唐时的这个曲氏高昌国应该就是《西游记》中有虎、鹿、羊三位国师,与孙悟空斗法的车迟国,高昌国在古代陆上丝绸之路的要道之上,玄奘法师在“西天取经”前往天竺求取大乘佛法的路上途经高昌,并与当时威震西域的这位高昌王曲文泰经历了一段曲折之后,结下了真挚且深厚的友情。

当唐僧玄奘步入高昌国时,正是这位高昌王曲文泰,在得知他是出自东土大唐的高僧之后,大为倾慕,因为高昌国崇奉佛法,曲文泰于是对玄奘礼遇有加,将他作为上宾,迎入重阁宝帐,异常盛情地款待。后来玄奘在高昌国宣讲佛法,曲文泰对他更是敬仰不已,便有意挽留他在国中任为国师,可玄奘一心要往天竺求取真经,不肯滞留于此。

曲文泰则与玄奘同吃同住,朝夕相处,百般劝说他放弃西行求法的念头,并对他说:“自从听过您宣法讲经,我就满怀欢喜,盼着您能长住高昌,能让我来供养您终身,我不仅可以供养您,还可以让整个高昌国的百姓都做您的弟子,您别看不上高昌,僧徒再少,也有几千人,我让他们全都手捧经卷,当您的教众信徒!希望您体察我的诚心,别再想着西行啦!”

然而,玄奘对曲文泰的盛情挽留,表现得有礼有节,不卑不亢,明确表达了自已矢志西行求法的意志,并采用绝食的方法以示心志,他连续枯坐三天,颗粒未进,直到第四天气息奄奄,曲文泰大为震动,他本心笃信佛法,见如此高僧若被自己活活逼死,那就后果严重了。于是曲文泰赶紧向玄奘叩头谢罪,并答应道:“任法师西行,乞垂早食。”(你可以继续西行,只要你肯吃东西进食)

最终,曲文泰与玄奘一同跪于佛祖金身像前,并当着太后的面,结为异性兄弟(这个桥段在《西游记》中被描述成唐僧与唐太宗结为了兄弟)。在临行前,曲文泰又对玄奘提出了一个深情的要求:“当你取经回来之时,请务必取道高昌,在高昌停留三年,为我高昌宣讲真经,接受我的供养!”玄奘也深为感动,欣然答应。

在离开高昌之前一个月,玄奘又应曲文泰的请求,为高昌百姓升座讲经,以消灾祛难,每次讲经,高昌王曲文泰必定为玄奘亲执香炉,在座前侍奉,甚至在“高升法座”的时候,曲文泰居然跪在地上,让玄奘脚踏其肩而入座高坛,这在佛教当中是相当崇高的礼节了。

在玄奘离开高昌的时候,曲文泰又为他准备了大量的金银盘缠和马匹骆驼以及侍从二十五人,更重要的是还有二十四封盖有高昌国王印的“通关文牒”(真实的玄奘是从大唐“偷渡”而出,并没有《西游记》中唐太宗的“通关文牒”)。

这使得玄奘在西行的异域诸国途中,几乎是畅通无阻,曲文泰还附有一封写给西突厥叶护可汗的书信,信上写道:“玄奘法师是我的兄弟,要往天竺婆罗门国求法,望可汗就像待我一样对待他,让你西边的各国能够提供驿站和马匹,将法师安全送出国境。”

曲文泰同时为了完成自己一生礼佛的心愿,还交待玄奘务必在途经梵衍那国时,前往王城郊外“天下第一立身大佛”石像前代为朝拜。这尊立身大佛就是如今位于阿富汗境内兴都库什山附近的“巴米扬大佛”,它确实是迄今为止世界上最大的佛像,是世界上极为珍贵的物质文化遗产,它的兴建时间至今不详,晋代高僧法显和唐代玄奘法师都曾目睹其真颜,可见其历史之悠久。

玄奘在高昌王曲文泰如此无微不至送行之下,动情地说道:“就算决交河之水也没有你对我的恩泽多,就算举葱岭之山也比不上你对我的恩情重!”临别相送之时,高昌王曲文泰与玄奘两人抱头痛哭,史书上记载“伤离之声振动郊邑”,一同送别的高昌国百姓也深受感动,无不泣下。

玄奘于唐太宗贞观元年从长安出发,年底到达“火焰山”下的高昌王都交河城,大约在贞观四年,玄奘来到高昌王交托的梵衍那国,这个梵衍那国应该就是《西游记》中被九头虫偷走塔中宝物的祭赛国。

史书上记载,“梵衍那国,在雪山之中,人依山谷逐势邑居,国大都城据崖跨谷,长六七里,北背高岩,有宿麦少花果,宜畜牧多羊马,气序寒烈风俗刚犷。淳信之心特甚邻国,上自三宝下至百神。莫不输诚竭心宗敬,王城东北山阿有立佛石像,高百四五十尺,金色晃曜宝饰焕烂,此国先王之所建也。又有释迦佛立像高百余尺,城东二三里又有佛入涅槃卧像,长千余尺,其王每此设无遮大会,卧像东南行二百余里,度大雪山,东至小川泽。”

也就是说当时在阿富汗境内的梵衍那国,百姓崇信佛教,王城外的高山上确有数尊巨大无比的大佛石像,一座立身像高一百五十尺,另一座也高达百余尺,还有一座卧佛石像,长千余尺,这就是著名的巴米扬佛像,然而在公元2001年3月12日,巴米扬大佛却遭到当时塔利班军事人员的轰炸,以致损毁,不得不说这是人类文明史上的一大遗憾。

玄奘拜别大佛之后,继续前行,不久便抵达了北天竺,在天竺游学达十余年之久,直到贞观十七年,才满载着经文北上东还。而他的金兰兄弟高昌王曲文泰却早在贞观十四年,因勾结突厥顽抗大唐,落得身死国亡,魂归九泉的下场。玄奘再度经过高昌时,此地已再无高昌王国,而是大唐境内的西昌州属地,这到底又是怎么一回事呢?

原来在高昌国王曲文泰贞观四年进入长安朝贡,也就是依依不舍送走唐僧之后,时过十余载,曲文泰渐渐骄横,竟与大唐劲敌西突厥叶护可汗公然勾结,狼狈为奸,西域亲唐诸国东入长安,皆被高昌所阻,并将诸国朝唐的贡品尽数劫取,有坚定亲唐的小国,曲文泰必定与叶护可汗共同攻击。

唐太宗闻知之后,非常痛恨曲文泰如此反复无常,于是下诏高昌命他入长安议事,曲文泰居然不肯东来,只是派出长史曲雍前来谢罪。唐太宗暂不理会,没想到后来曲文泰又将隋末流亡西域的汉民尽数滞留在高昌,接着又与西突厥无故攻取了焉耆国三座城池,将城中之人悉数掳走,焉耆王亲到长安哭诉,唐太宗震怒,命大臣李道裕专办此事,曲文泰又只好派使臣前来谢罪。

唐太宗怒责高昌使者道:“你们国主数年不来朝贡,一点没有藩臣之礼,又擅设百官之位,僭越大唐天朝之礼,他是想干吗?今年天下万国君长皆来长安,曲文泰依旧不至,那好吧!你回去告诉你家主子,明年我大唐王师将直捣你高昌,向他问明情由,希望他好好想清楚!”(帝引责曰:“尔主数年朝贡不入,无藩臣礼, 擅置官,拟效百僚。今岁首万君长悉来,尔主不至。明年朕当发兵虏尔国,归谓尔君善自图。”)

高昌使臣回到高昌将话带给曲文泰,文泰竟狂妄地说道:“鹰飞于天,雉窜于蒿,猫游于堂,鼠安于穴,各得其所,岂不快邪!”(我是翱翔于天际的雄鹰,我想怎么样就怎么样,你大唐管我不着!),有臣子劝他入唐谢罪,他又说道:“孤既自为可汗,与唐天子等,何事拜谒其使?”(我既然自立为可汗,与大唐皇帝应该是平起平坐的,干吗要去拜见他?)接着又将西域诸国朝唐的贡使统统扣留,一点不把大唐放在眼里。

唐太宗则再次郑重地向高昌颁发玺书,劝他理清祸福,并催促他入朝。曲文泰则以生病为由拒绝。唐太宗只好任命大将侯君集为交河道大总管,纠集西域诸国兵力,以薛延陀可汗为向导,准备远征高昌。朝堂之上群臣多数以高昌在万里之遥不便征伐,劝谏太宗不要动兵,唐太宗一概不听,坚决下令出征。

曲文泰听到大唐西征的消息,却对左右说道:“昔日我入朝长安,见到秦川、陇北一片萧条,和隋朝开皇之时没法比拟,如今唐军来讨伐我,若兵力在三万以上,他们必定粮草不济,戈壁沙漠,地无水草,冬风冻寒,夏风如焚,就将他们全部都吞没了,如若三万以下的唐军,我还不能抵挡吗?只要坚壁清野,以安逸待劳,就没有什么好怕的了!”

可不料没过多久,唐军十万之众,与西域诸国联军不下三十万,犹如神兵天降,很快出现在高昌国碛口要塞,并破关而入,势如破竹,高昌国大军望风披靡,唐军锐不可当,曲文泰骇然失色,命人前往西突厥求救,叶护可汗闻唐军大至,早逃得无影无踪,曲文泰这才悔恨不已,却已无计可施,只得整日饮酒,惊惧成疾,暴毙而亡,其子曲智盛匆匆继承了王位。

当天晚上有长星坠入城中,照得天空透亮,唐军已集结在高昌王都交河城下,有斥候前来报告大将军侯君集说,曲文泰已死将要出葬,唐军诸将都请侯君集传令攻城,侯君集说道:“不可!天子以高昌王骄慢无礼,使吾恭行天罚,今袭人于墟墓之间,乘乱伐丧,不义也!非问罪之师也!”于是,只教大军擂鼓前行,交河城中军民远远都能听到唐军声威震天,无不心惊胆寒。

高昌国臣民都劝曲智盛赶紧投降,曲智盛却认为唐军没有乘丧袭城,必定也不会强攻王城,就写信给侯君集道:“有罪于天子者,先王也。天罚所加, 身已丧背。智盛袭位未几,不知所以愆阙,冀尚书哀怜。”(得罪大唐皇帝的是先王,天兵突至,先王已死,我继位没多久,希望大将军能可怜可怜我,就此罢兵。)

侯君集回复道:“吾奉诏万里远征,岂可无功而还?汝若能悔祸,宜束手军门!”(曲智盛年幼天真,直教他快快投降),曲智盛居然再不答复,侯君集冷笑自嘲道:“当先取城,小儿何与语!”(跟这样的小屁孩有什么好说的)于是,果断下令攻城。这时西突厥还有小股人马在附近观望,听说是大将侯君集领兵亲至,吓得赶紧回去报告,叶护可汗立马率众往西奔走了千余里,以免被唐军发现追击。

曲智盛自知不敌,只好开门出降,侯君集将曲智盛作为俘虏押送回长安,并在高昌王城刻石纪功,而后班师凯旋。当时高昌国人为迎唐军入城,夹道歌唱道:“高昌兵,如霜雪;唐家兵,如日月。日月照霜雪,几何自殄灭!”由此可见当时大唐的军威是何等的气势!侯君集报捷,唐太宗大悦,并将高昌国设为西昌州,归安西都护府管辖,世为唐土,从此西域诸国无不称臣纳贡,再无挑衅大唐之事。

近代历史上有哪些名人是土匪出身?

土匪的概念我们只能从影视作品中去概括了,不过我相信也是"各说阁"。"土匪"一词的渊源如何考证?是不是近代产生的名称?请往下看:

"匪"与"非"的字义相通。《诗经.卫凤":"匪报也,永以为好也",这里的"匪"作"非"解释。比较好理解的如"匪夷所思",也是作"非"讲。

从许慎的《说文解字》到《康熙字典》,均无"土匪"一说。不过旧社会的土匪,总是以"绿林好汉"自居,殊不知"绿林"一词源自王莽时期,湖北新市的王匡、王凤啸聚饥民在湖北当阳的绿林山闹事,号称"绿林军"。

之所以有土匪自称"绿林好汉",显然这些目不识丁的流民都是从乡村戏台中受到程咬金、秦琼、瓦岗寨三十六贤友、水浒宋江、李逵等108将、盗御马窦尔敦的戏曲、评书影响所致。土匪出身的军阀张宗昌逢人便说自己是"绿林大学"毕业,既是实情,亦有自嘲成分。

不过近代的《辞海》释义:"匪,强盗;抢劫财物危害人命的人"。显然于1936年出版发行的《辞海》是根据当时的现实社会作出的定义。

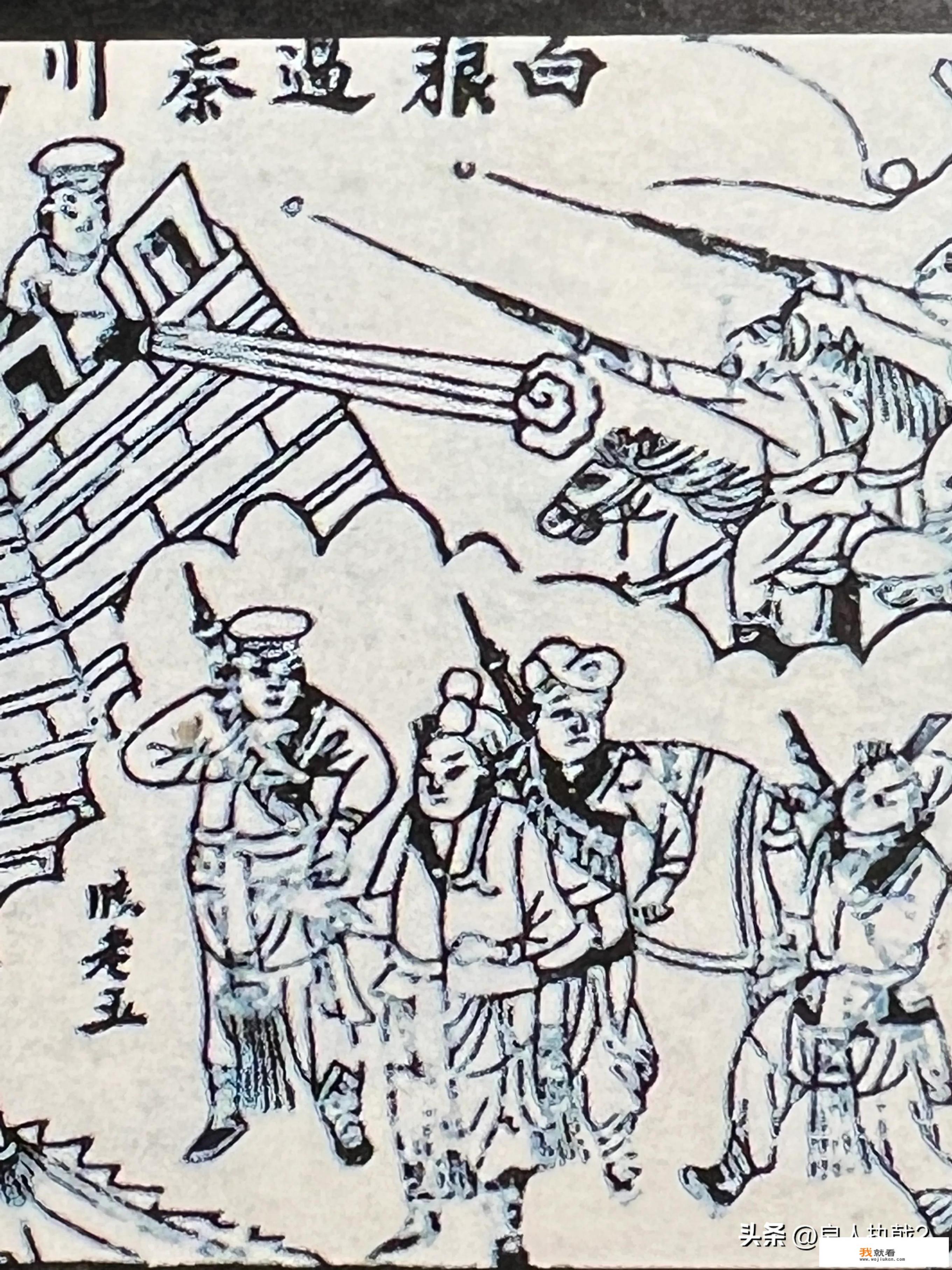

(木刻版画白朗过秦川)

近代历史上有哪些名人是土匪出身呢?

一,张作霖

1875一1928

自北洋政府以来,官民都一直称呼他为"东北王",他是不折不扣的由土匪起家。

张作霖的出生地是奉天(沈阳)海城小洼子村。他的祖籍是河北大城县(廊坊)人。

关于张作品霖起家的经历,不得不提到他的拜把兄弟张景惠,张作霖于1901年2月欢度春节时被土匪金寿山搞了一个突然袭击,张作霖惊慌失措中投奔了张景惠的地盘台安县的八角台镇。

由于张作霖闯荡江湖多年,无论阅历、胆量均在张景惠之上,但是,自己的十几个人、七、八条枪的规模只能算是"乌合之众",不料张景惠仿效《三国演义》中的刘璋,心甘情愿的唯张作霖马首是瞻,甘愿"禅让"位置,于是张作霖"鸠占鹊巢",有了自己的地盘后,江湖夜雨之路由此开始。

此后,张作霖接受官府招安,与袁世凯互相勾结,由大清第二十七镇改为北洋政府二十七师。翅膀长硬了的张作霖驱逐了段芝贵,协迫袁世凯委任自己为盛武将军、巡按使直到担任东三省巡阅使,甚至取得了吉林控制权。

一九二八年6月4日凌晨5时23分,张作霖的蓝皮专列火车在到达沈阳皇姑屯车站准备穿越京奉铁路与南满铁路交汇处的铁路专用桥梁时被日本关东军司令官村冈、参谋河本大佐用30麻袋炸药将火车炸得支离破碎,张作霖于上午九点在大元帅府去世。

二,孙殿英

1889一1947

𣁽元是其字号,乳名金贵。河南永城(现由商丘代管)自从他对东陵盗挖皇室陵墓以来,"东陵大盗"的名头一直伴随终生。他是典型的集兵、匪于一身的混合体,却官至陆军中将。

他是赌棍出身,唯一的爱好就是麻将、牌九。他是赌场"常胜将军",秘诀就是整天用粗糙的布擦拭麻将,然后记住每一块麻将背后的不同纹路,他美其名曰"卫生麻将"。

二十世纪初,由于种种原因,山东河北一带名目繁多的封建会道门组织遍地开花,尤其是豫西一带。年仅十七岁的孙殿英觉得有机可趁,幼年读的几本地摊石印唱词使他也仿效前朝装神弄鬼,突然倒地不起,口吐白沫,醒来后伪托祖师拜托他去某庙宇取宝剑,果然如愿以偿。于是追随者众。

(孙殿英)

与张作霖不同的是,孙殿英是利用封建会道门起家的。

看到这些上不了台面的民间散漫组织,孙殿英最终还是投靠了豫西镇守使丁香玲的部队,有了军阀队伍的护身符,孙殿英以副官之职勾结丁香铃贩卖毒品,并且趁机收容豫西土匪,扩大自己的队伍。

他四易其主,继丁香铃以后,又先后投靠了憨玉昆、张宗昌、徐源泉,最后投奔冯玉祥,取得了第四方面军第五路总指挥兼安𡽪省主席职务。

对于孙殿英来说,他也有瞬间的闪光点,那就是1933年2月的热河抗战。当时日军动员熊本第六师团、弘前第八师团、旭川第四混成旅和丰桥骑兵第四旅团共三万多兵力向热河进攻。

孙殿英奉张学良的命令,率所部41军由山西驰援热河,被任命为华北第九军团长,直接上司是张作相(张作霖的结拜兄弟)。

以长城古北口的围场为后方,孙殿英带队向赤峰进拔。2月下旬,日军向开鲁(内蒙古通辽市)、北票(辽宁朝阳辖)进攻。张作霖曾经搞了一个"桃园三结义",两个盟弟是张景恵、张作相。汤玉麟年龄最小是张作霖的四弟,人称"赵子龙"。

可惜此龙非彼龙,与另一个张作霖的心腹大将万福麟一样,"二麟"丢盔弃甲,稍一接触就弃守凌源、平泉要隘,溃败到喜𡶶口内。全国舆论哗然。

只有孙殿英部逆流而上,在赤峰与日伪军大战七天七夜。撤到二线阵地后,又在猴头沟(河北承德)门新阵地坚守了十多天。

只要是为民族而战,人民群众就热情的为孙部送饭送水、救护伤员。孙殿英十分准确的概括:"友军不友,义军不义,都不及热河的人民"。

抗日烽火使孙殿英进步了一些,他任命因为与共产党有联系而关押的韩麟符为自己队伍的政训处长,以宣侠父(中共早期优秀的党员)为秘书长。同时,他的4 1军也有许多党团员和左派青年加入进来。

最终,孙殿英失败于"内战",被何应钦免职。他在临走前,把著名的共产党人李锡九、南汉宸安全送走,自己则下野小隐于山西晋祠。

如果说孙殿英在军阀混战时期四易其主情有可原的话,1945年4月15日投靠日军的行为则是不折不扣的卖国汉奸行为。更为可耻的是在自己的头衔加上"和平反共救国"六个字,反革命面目暴露无疑。

1945年8月,日寇投降,蒋介石又将孙部改编为新编第四路军,在京汉铁路沿线新乡至安阳之间,与八路军公然为敌。

内战期间,孙殿英部改编为一个纵队,驻防汤阴。我人民解放军大举围攻汤阴时,仍然负隅顽抗,城破后为我军活捉。在关押期间,他不思悔过,加上毒瘾深沉,身体虚弱,终于病死狱中。

三,双枪驼龙

之所以将女土匪"双枪驼龙"列为"名人土匪 "之一,主要是因为驼龙传奇的一生和电视剧《双枪驼龙》的放映,另外她对为富不仁地主的硬气,使人产生同情,也使默默无闻的她名气飊升。

驼龙名字叫张淑贞。1901年~1925年。江湖人称"双枪驼龙"。辽宁辽阳县人。

张淑贞的童年时代很苦,生下她不久,其母在贫穷中故去,她是吃一只山羊奶长大的。

张淑贞十七、八岁时,被一个叫"于二神"的青年人用甜言蜜语哄得头晕眼花,俩人进了辽阳县城,在花光了张淑贞最后一点私房钱后,遂起歹意,与自己的神婆母亲一番密议后,将张淑贞卖入妓院。

二年后,一个自称"大龙"的匪首与张淑贞产生了感情,遂将其赎回。

一旦获得自由身,驼龙马上提枪要打"于二神"的"跳神婆"母亲。年轻浅薄的代价就是轻易相信别人,尤其是一个神婆,在她巧舌如簧的辩解下,驼龙在相同的地方再次跌倒,她相信了神婆的鬼话,而且拜为干娘。

于干娘曾经两次偷报官府,都被鬼使神差的躲过,驼龙始终没有怀疑这个以后致她于死地的干娘。

(驼龙影视角色)

驼龙土匪生涯的标志性事件是1923年阴历8月25日,匪首大龙率一百多匪众打劫地主庄园纪家大院。

在纪家大院的家丁护院和县保安队的内外夹攻下,大龙在突围中死于马上。

大龙死后,张淑贞在余下匪众的拥载下,继任大当家的,江湖报号"驼龙"。她的枪法很好,惯用双枪,所以又人称"双枪驼龙"。

此时的驼龙,早已不是当年的张淑贞。她的心变得冷酷无情,而且不守江湖规矩,滥杀肉票。

电视剧中的驼龙是一个跃马横枪的角色,实际上她的每一次行动都是坐在一顶只有遮阳白布的小轿,在四川地区叫作"滑杆"。

1924年,吴佩孚坐镇洛阳,被驼龙的土匪围城,吴大帅用望远镜看到驼龙芳颜后,突然"老夫聊发少年狂",派出外递小哥送去一个包裹,里面装有几颗子弹和红布盖头。

(电视剧中的驼龙)

常言道,赤脚的不怕穿鞋的。驼龙瞬间冷面如霜,大声吆喝:"来人,把他给我阉了,把他那东西送给吴大帅,叫随队钱粮师爷写一纸条附上:"大帅之物如此物"!

张淑贞从此陷入官府的无穷无尽的追缉。最终致驼龙于死地的还是她信任的"干娘",今天如何评价她的"干娘"大义灭亲之举,可谓见仁见智。

1925年正月15日,吉林省公主岭县的老百姓纷纷涌向县城十字路口,断断续续的破号音响起,一辆马拉大车上,几名士兵押着一名背插斩标的女犯人,她身披紫底白花大氅,头戴一顶黑色绒帽,模样俊俏,时麾。

(古代汉族标志性服装一一大氅)

临刑前驼龙高喊:"来吧,我不怕死,我一一不一一怕死"!

时年仅二十四岁。

结束语

旧社会尤其是北洋政府至民国时期,中国遍地是土匪,兵匪、浑水袍哥,老百姓深受其害。但是,名人土匪的确很少,一般的土匪都是以无业游民、溃兵等为主,土匪中还有一些"有名"的匪首,如老洋人、姚大膀、张结巴、乔日成、刘黑七、杜立山、周寿娃、许铁英、座山雕等,他们作为"名人土匪"(出身)还不够资格,因为他们终身为匪,没有成为名人。仅以本文三个"名人土匪"(出身)尚可如此称呼。