爱新觉罗胤祥被封为和硕怡亲王,世袭罔替,清末的时候他的后代如何?还是王爷吗_农村大年初四都有哪些习俗,你知道吗

爱新觉罗胤祥被封为和硕怡亲王,世袭罔替,清末的时候他的后代如何?还是王爷吗

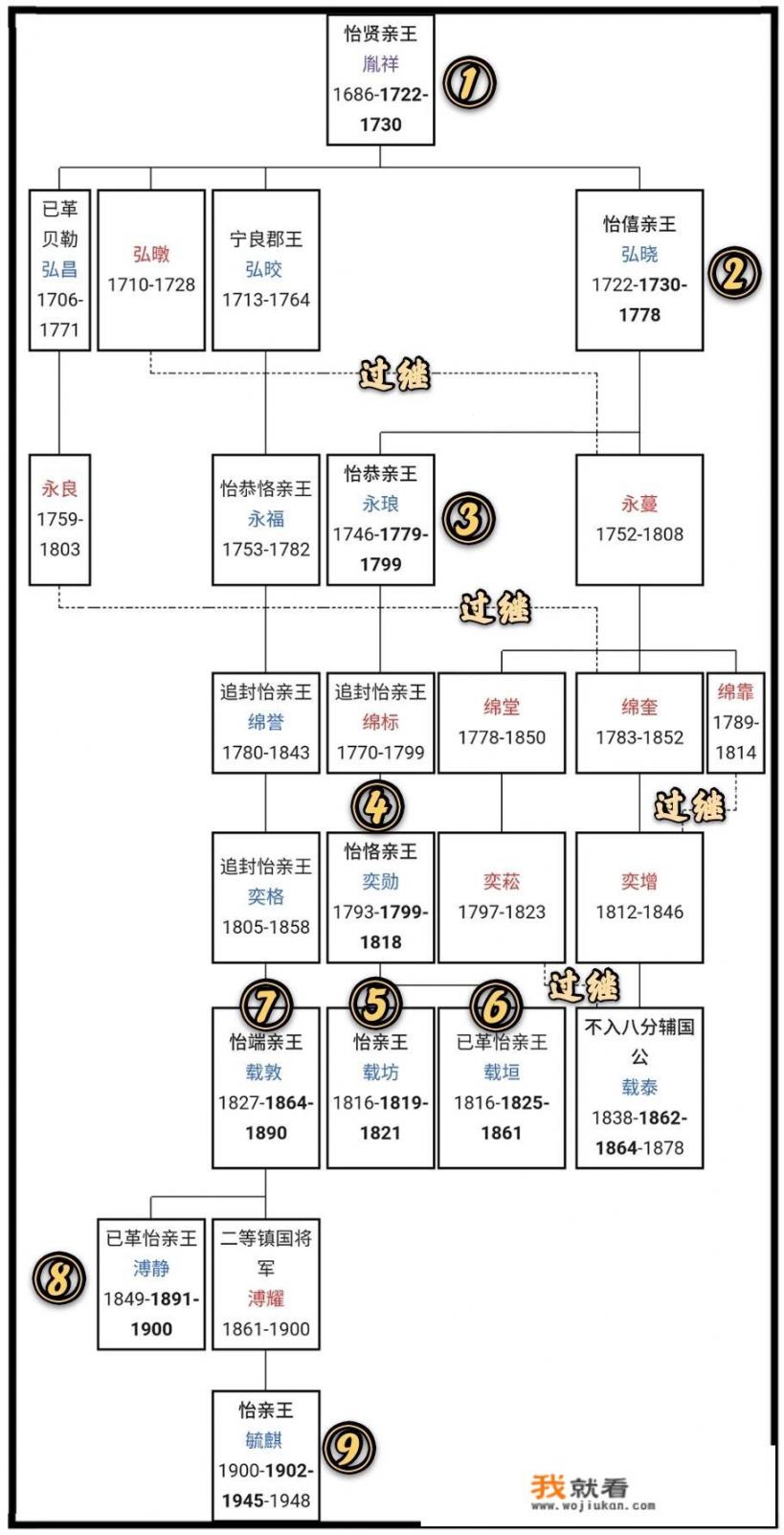

胤祥是铁帽子亲王,他的嫡系后代自然也是王爷。不过一朝天子一朝臣,新皇帝从来都只会信任自己的心腹,疏远前朝老臣。所以到了清朝统治后期,随着怡亲王一系与皇帝的血缘关系日渐疏远,胤祥的后代也就不怎么风光了。

雍正与胤祥的亲密关系不用多介绍。不是亲兄弟,但胜似双胞胎兄弟。也正因如此,胤祥死后不久,雍正才会额外加恩,将怡王爵位由普通亲王晋升为永不降爵的铁帽子王。

胤祥续齿的儿子有九个。老大叫弘昌,是侧室子(侧福晋生的儿子,地位低于嫡子,高于庶子),没有王位继承权。按例只能封二等镇国将军。但雍正器重胤祥,给弘昌提了三级,封为了贝子。

乾隆继位后,又给他升了一级,封为贝勒。

按理说,四伯和堂哥如此抬爱,他应该感激涕零才对。然而,这位贝勒爷不争气,活脱脱的混不吝。早年他就跟废太子胤礽的长子弘晳打得火热,后来更是秘密搞小团伙,把胤祥气的要死。

为避免儿子坑爹的事情发生,胤祥直接一封奏折送到雍正面前,说弘昌“秉性愚蠢,向来不知率教”,一狠心,他请求雍正下旨将弘昌圈禁在家。

雍正为了从源头杜绝弘昌闹出悖逆之事,也就同意了。直到多年之后,胤祥病重,雍正没能见到胤祥最后一面,悲痛之下,他把对胤祥的感情寄托在了弘昌身上,弘昌这才被放了出来。

结果被放出来之后,弘昌还是死不悔改,继续跟弘晳勾搭。直到“弘晳逆案”爆发,弘昌被牵连其中。他才幡然悔悟。

但此时为时已晚。政变平息后,乾隆革去了弘昌的爵位,并下旨永不叙用。甚至在弘昌去世后,乾隆也没有给他任何谥号。

由于弘昌有黑历史,所以他这一脉子嗣,后来混的都不好。除了一个过继出去的外,其余子孙都是早早就沦为了闲散宗室。

胤祥的次子早年夭折,没有名字。

老三叫弘暾,是嫡子,有继承权。但十九岁时病死,死在了胤祥前面。没能继位。不过雍正还是追封了这位侄子为贝勒。

老四叫弘晈,也是嫡子,有继承权。但因为雍正和胤祥都更中意老七弘晓,有意让其袭怡亲王爵。所以弘晈没能继位。

不过由于雍正曾经与胤祥有约定,许诺“一门两封”。也就是在胤祥铁帽子王的基础上,再多封一个郡王给他的儿子。

所以弘晈也没亏太多,他也是郡王爷。封号是宁郡王。

弘晈这个人也有点混不吝性格,不懂事,他跟谁玩不好,偏偏要跟弘昌一起玩。

后来“弘晳逆案”爆发,他也被牵连其中。

乾隆当时本来也想把弘晈处理掉的,但由于雍正留有遗诏,要求后世子孙必须要保留胤祥家族双王待遇。因而乾隆便没有剥夺他的郡王爵位。但这件事,对弘晈的精神打击也不小。从乾隆四年开始,他便有意的主动远离政治,专心于在家养菊自娱。

后来,弘晓一系因得罪慈禧,被剥夺了怡亲王继承权。弘晈的玄孙捡了个便宜,继承怡亲王爵。怡亲王爵位传了一圈,最后又传回到了弘晓一支。

胤祥的第五子叫弘㫛,幼年夭折。

老六叫弘昑,十四岁时病死,也死在了胤祥前面。雍正为了嘉奖胤祥的功劳,也追封这位侄子为贝勒。

老七叫弘晓,嫡子,有继承权,雍正对他也格外中意。所以怡亲王爵位由他继承。

老八和老九分别叫绶恩、阿穆瑚琅,都是幼年夭折。一个三岁,一个两岁,因为年纪实在太小,所以没有追封爵位。

综上所述。胤祥九子,除了四个夭折的,其余五个都有爵位。其中亲王,郡王各一,贝勒一人,追封贝勒两人。

而众所周知,清朝的亲王、郡王,一般只封给当朝皇帝的儿子。当朝皇帝的侄子是没资格享受这个待遇的。封贝勒、贝子都已经算是开恩了。所以从弘昌、弘暾、弘昑封或追封为贝勒以及弘晈封郡王就可以看出。由于胤祥与雍正的关系,他的儿子们在当时是真受宠。可谓是子凭父贵,红极一时。

不过一朝天子一朝臣,随着胤祥两个儿子都被卷入了“弘晳逆案”中,乾隆对怡亲王一脉的信任度也就开始大打折扣了。

弘昌、弘晈,就不说了。就连弘晓这个正牌铁帽子王在政坛上也是深受牵连,在政治上毫无建树。他只担任过正白旗汉军都统和管理藩院事务等不重要的职务,与其父胤祥当年担任总理事务时的威风相比,不值一提。

而且后来乾隆连差事都不给他派了。就让他在家里领饷,混日子。无奈之下,无所事事的弘晓不得不把精力全部放在了文学创作和收藏典籍方面。

坊间曾有几种传闻,一是说《红楼梦》的作者不是曹雪芹,而应该是弘晓。

二是说《红楼梦》中北静王的原型就是二代怡亲王弘晓。(也有说是胤祥)

这方面我没有研究过。这里只是提一下。有研究的朋友可以在评论区补充。

乾隆四十三年,第二代怡亲王弘晓病死。他有九个儿子,其中五个夭折,一个过继给了三哥弘暾。

余下的三个儿子中,老大永杭是嫡子,有继承权。但早于弘晓病死。

老二永琅本是侧室子,没有继承权。但因为当时唯一还活着的弟弟永迈也是侧室子。所以最终永琅袭爵,成为第三代怡亲王,而永迈则只捞了个三等辅国将军。(仅相当于二品官员待遇)

嘉庆四年,第三代怡亲王永琅病死。由于他的几个儿子都死了。所以,怡亲王爵位也就顺延给了他的长孙奕勋。

奕勋有七个儿子,由于当时已经是嘉庆、道光统治的时代,怡亲王与皇帝关系疏远。所以除了奕勋的长子载坊、次子载垣外,其余五个儿子都只是区区三等辅国将军。

嘉庆二十三年,奕勋病死。怡亲王爵位传给奕勋长子载坊。

一年后,载坊又病死。由于载坊死时还不满六岁,不可能有子嗣。所以怡亲王爵位就转承给了他的二弟载垣。

载垣这个人相比于父祖,还算比较有名。他是道光留给咸丰的顾命大臣,同时也是咸丰留给同治的顾命大臣。曾历任正蓝旗汉军都统、正红旗汉军都统、镶蓝旗蒙古都统、镶白旗汉军都统、镶红旗满洲都统、十五善射大臣、镶黄旗领侍卫内大臣御前大臣、阅兵大臣。还担任过宗人府宗令、玉牒馆总裁等职务。在朝内颇有地位。

怡亲王一脉自弘晓被迫靠边站开始,传到他这一代,一百多年,总算是翻身了。

不过咸丰、同治交际的那段历史,想必大家也都是耳熟能详。

公元1860年,慈禧和恭亲王奕訢发动“辛酉政变”,将八大臣一锅端。载垣和肃顺、端华一起,被革职夺爵,赐自尽而死。怡亲王一系刚有点翻身的迹象,又被两宫太后和奕訢按下去了。

载垣死后,慈禧一怒之下,把怡亲王爵给废除了。直到三年后,她才恢复,让弘晈的玄孙载敦承袭怡亲王爵位。

载敦当时只是区区奉恩镇国公,在清西陵给雍正、嘉庆、道光守陵。慈禧抬举他,让他当铁帽子王,他自然是乐呵呵的奉旨,唯慈禧马首是瞻。后来在慈禧的提拔下,他历任查内七仓大臣、查城大臣、专操大臣、阅兵大臣、圆明园八旗印匙等多个军政要职。

光绪十六年载敦病死。次年三月,其子溥静袭怡亲王爵位。

在位的前九年,溥静无所作为。但到了第十个年头,他玩了把大的。

当时正是义和团运动最汹涌澎湃的时期,端亲王载漪拍慈禧马屁,说大清可以利用义和团驱逐洋鬼子。这本是一句昏话,但凡对国际局势有一定了解的人都知道这是不可能的事情。但溥静估计是想押宝,讨慈禧太后的欢心。他竟然在一旁附和,叫好。结果八国联军打进北京后,溥静就遭了殃。

关于他的结果,现在有两种说法。一是说他在八国联军进城时,没走,被德军杀害。二是说他当时逃走了,但是事后被慈禧当作替罪羊逮捕,被圈禁而死。

不管他是怎么死的吧,有一点是确定的。那就是溥静的爵位被清廷以“纵庇拳匪启衅”的罪名革除。怡亲王爵位转承给了溥静的侄子毓麒。

▲已革怡亲王溥静

毓麒,1900年生人。在他两岁时,承袭怡亲王爵位。在位十年后,碰上辛亥革命,溥仪宣布退位,大清灭亡。而毓麒也就此成为了末代怡亲王,并于1948年去世。

和硕怡亲王,是清代第九位世袭罔替的王爵,也是开国八大军功世袭罔替亲郡王之外(开国军功世袭亲郡王:礼亲王代善、郑亲王济尔哈朗、睿亲王多尔衮、豫亲王多铎、肃亲王豪格、庄亲王硕塞、克勤郡王岳托、顺承郡王勒克德浑),第一个不是以军功而得到世袭罔替资格的亲王,始封者为康熙帝第十三子胤祥(雍正帝即位后避帝讳,改名允祥。雍正八年去世后,雍正帝特别加恩,复名胤祥。这在康熙帝诸子中,除雍正帝外,是唯一一个得以“胤”字原名称呼的皇子。虽然是身后恢复,也是莫大的恩典了。)

胤祥(为方便起见,以下皆称胤祥),康熙帝第十三子(实际是二十二子,序齿为十三子),康熙二十五年(1686年)十月初一生于京师紫禁城皇宫,生母为康熙帝庶妃章佳氏(当时无名号,去世后追赠敏妃,雍正帝即位后追尊敬敏皇贵妃)。

清代后宫制度,除皇后外,其余嫔妃生子,均不由己抚养,而是另交其他高等位妃子代为养育,所以年幼的胤祥自幼是被德妃乌雅氏养育成长。康熙三十八年(1699年)七月,其生母章佳氏薨逝后,十四岁的胤祥更是将乌雅氏视同为亲生母亲,关系密切。由此,他和比自己大八岁的四哥胤禛(乌雅氏所生长子)也兄弟情谊深厚,相对其他异母兄弟更具手足感情。(包括乌雅氏第三子、皇十四子胤禵在内)。

胤祥在雍正八年去世后,为人刻薄寡恩、御下严苛的雍正帝对于这个几乎是唯一拥有真正手足感情的兄弟表现出了异乎寻常地悲痛追思之情,为了胤祥举行盛大肃穆的葬礼、自己亲自出席奠酒,还在葬礼上嚎啕大哭、丝毫不顾及皇帝的身份。之后还深切追忆年幼时兄弟俩相处时的往事:

“忆昔幼龄,趋侍庭闱,晨夕聚处。比长,遵奉皇考之命,授弟算学,日事讨论每岁塞外扈从,形影相依。贤弟克尽恭兄之道,朕兄深笃友弟之情。天伦至乐,宛如昨日事也。”缅怀之情,溢于言表。

自康熙三十七年(1698年)七月,时年十二岁的胤祥第一次随康熙帝出巡、前往盛京(沈阳)谒北陵开始,到康熙四十七年(1708年)九月发生皇太子胤礽第一次被废事件,这期间整整十年,康熙帝只要离开京师出巡,胤祥必定跟随前往,一次不落。

这可以看出年轻的胤祥极得皇父喜爱。同时也表明胤祥必然有自己能力出色的一面,所以才能得到康熙帝的青睐,并因此可以随扈皇父、展现自己的才华。

这时期的历次随扈出行中,胤祥展现了自己的文学、书法、弓马、骑射等各方面的优异表现,康熙帝对此赞不绝口,钟爱异常。即使是外国使臣、乃至朝廷文官,都知道皇十三子极受皇帝器重,前途无量,将来必担大任。

但就在康熙四十七年(1708年),不知何故,康熙帝第一次废黜皇太子胤礽储君之位的时候,二十三岁的胤祥也牵扯其中,失去了皇父的信任,与皇太子胤礽、皇长子胤禔一起被圈禁起来。直到康熙四十八年(1709年),胤祥才得以被释放(皇太子胤礽被废后,在康熙四十七年十一月释放,康熙四十八年三月复立为皇太子。皇长子胤禔则一直被圈禁,直到雍正十二年去世)。

经此打击,青年胤祥此后再也没有恢复之前的待遇,在康熙帝眼中降为普通皇子,关系淡漠。虽然之后历次出巡,胤祥按仪制参与轮流随扈,但是不过虚应故事而已,之前所受到的皇父钟爱和重视,都已经是过眼烟云了。

至于在皇太子第一次被废黜之事中,胤祥到底扮演了什么角色、做出过什么隐秘之事,导致康熙帝怒气迸发之下,将他和皇太子、皇长子一同圈禁,几乎丧失了所有政治地位,这些真相在雍正帝登基之后,就被全部从史料中删除了,《清史稿》、《圣祖实录》、《世宗实录》中,统统没有这一方面的记载。即使有零星文字,也不过是轻描淡写的“遭受牵连”,或者是“为皇长子构陷”等语焉不详的描述。事实是怎么样,现在已经无法彻底弄清楚了。

在康熙四十八年(1709年)被开释后,到康熙五十年(1711年),胤祥还得以按仪制有机会随扈皇父出巡,但是从康熙五十一年(1712年)起,胤祥突然患病,而且还不轻--“腿起恶疮、遍起白泡,破后成疮,时流稀脓水”(其实就是骨结核)。由此导致身体虚弱,不便行动。

虽然康熙帝也曾经在回复其他皇子的奏折中询问过胤祥的状况,有过一些关心慰问的话,但总体来说是冷淡和轻视的,并不十分重视。这也说明了胤祥此时的境遇,完全不在康熙帝的关注范围内,甚至是有防备心理在内。父子关系到了这样的地步,实在是令人叹息。

而且在康熙帝在位时期,胤祥一直没有被封爵,哪怕是皇子所能得到的最低爵位---贝子,胤祥也没有获得,在康熙帝成年诸子中,只有胤祥没有爵位。这从另一方面,更加证实了胤祥的失宠。

不过胤祥在康熙五十一年(1712年),到康熙六十一年(1722年)之间,依旧是做了很多差事,其中有康熙帝委派的,更多的其实是他的四哥—雍亲王胤禛安排的。这也可以印证:为什么史料上记载寥寥的皇十三子胤祥,在康熙帝驾崩第二天,就被新君雍正帝册立为亲王。很大概率是之前十年内,胤祥为了帮助胤禛夺嫡,做出过巨大的贡献和建立过莫大的功劳,但是因为一些隐私之事,又不便于公开突出地表彰,所以雍正帝干脆把当年的记载全部删除,由此在日后的史书上造成了胤祥十年之间经历的空白。

康熙六十一年(1722年)十一月十三,六十九岁的康熙帝驾崩于畅春园。弥留之时,皇三子胤祉、皇四子胤禛、皇七子胤祐、皇八子胤禩、皇九子胤禟、皇十子胤䄉、皇十二子胤裪、皇十三胤祥及国舅、步军统领隆科多奉诏觐见。

在隆科多当众宣布康熙帝遗诏:“皇四子胤禛人品贵重、深肖朕躬、必能克承大统。着继朕登基,即皇帝位”的情况下,经过十多年缜密布局、殚精竭虑的皇四子雍亲王胤禛,终于在舅舅过隆科多(其实是表叔)以及十三弟胤祥的大力协助下,获得了“九龙夺嫡”的最后胜利,控制了京师及畅春园内外,得以波澜不惊地承袭了大统,成为清朝第五代皇帝(入关后第三代)——清世宗雍正帝。

康熙六十一年(1722年)十一月十四,就在雍正帝刚刚承袭大统第二天、尚未登基的时候,他就立即封授之前一直没有爵位的十三弟胤祥为和硕怡亲王,并担任总理事务大臣、兼管户部三库。遭受冷遇十多年的胤祥,终于得以卷土重来、彻底翻身。这也是对他多年来始终坚持毫无保留地支持四哥胤禛、劳心劳力的最好报答。

自雍正元年至雍正八年(1723-1730年),胤祥先后出任会考府、造办处、户部、营田处、西北军务、泰陵(雍正帝陵寝)营建总管、总理水务、内务府、军需处等诸多衙门主管,并兼任议政王大臣,可谓是雍正帝第一心腹(位置要高过隆科多、年羹尧),位高权重。但是胤祥头脑十分清晰,没有如同隆科多、年羹尧那样的专权跋扈、冒犯皇权,而是谨慎行事、安守臣节,从不逾制违例。

雍正元年(1723年),胤祥刚刚受封怡亲王,即坚决推掉了按例可以获得的二十三万两钱粮,只收下十三万两。并婉言谢绝了分封后可支用官物六年的待遇。雍正三年(1725年)二月,雍正帝以胤祥“总理事务谨慎忠诚,从优议叙”,特在其亲王爵位外,加赐封一郡王爵位,允其在诸子中任择一人承袭。这个恩典,有清以来,从没有宗室获得过。胤祥照旧坚辞不受,只接受加俸一万两,以为平衡。

这些例子,一方面体现了雍正帝对胤祥厚爱,另一方面也表明了胤祥的贤德和内敛,因此雍帝愈发倚重和敬佩胤祥,称他为为“柱石贤弟”。

雍正帝对于这个手足情深的十三弟是即钦佩又放心,还有深深的关爱。这在为人刻薄、御下严苛的雍正帝平日处事中,几乎是唯一具有常人情感的地方。雍正帝感念于胤祥的忠诚、干练、内敛,曾深有感触的说过:

“朕实赖王翼赞升平,王实能佐朕治平天下。咸谓圣王贤臣之相遇数千百载而一见,今且于本支帝胄之间得之。”

兄弟之间的相互赤诚、顾托得人,在雍正一朝,再没有其他可比性。

雍正七年(1729年)冬,胤祥病情加重,可他还是如同以前一样,“往来审视”,巡查各地。因此身心俱疲,导致病势急剧恶化,乃至沉疴。

雍正八年(1730年)正月,病入膏肓的胤祥已经不能外检视河工,不得不对下属说“本图遍治诸河,使盈缩操纵于吾掌之上,岂期一病沉废,已矣何言。”让人代替前往巡视。此后,每年必定参与先农坛春耕祭祀的胤祥也缺席了这项大典。

因弟弟病势沉重而焦虑不安的雍正在忧伤焦急之下,连连下旨,一面让其他臣子代替胤祥处理政务事务,一面延请各地名医,对胤祥“医祷备至”,寄希望于医士大家,能够挽回胤祥的健康。

不过胤祥的身体在长期高负荷工作压力下,早已不堪重负,已经油尽灯枯,即使再好的药物和名医,也无法挽回。雍正八年(1730年)五月初四,四十四岁的胤祥病故于京师,为四哥雍正帝鞠躬尽瘁。

胤祥去世后,万分悲痛的雍正帝有如断却臂膀,数日食不甘寝不安,不顾君臣分别,坚持穿素服为十三弟致哀,并著令胤祥之名由之前的“允祥”改回“胤祥”,赐谥号“贤”,再加“忠敬诚直勤慎廉明”于谥号前,以示恩宠。

同时,雍正帝确立了胤祥生前一直拒绝的“世袭罔替”待遇,把他的世子弘晓册立为世袭亲王:

“吾弟之子弘晓,著袭封怡亲王。世世相承。永远弗替。 凡朕加与吾弟之恩典后代子孙,不可任意稍减。”额外再立其子弘皎为世袭郡王:“著令怡贤亲王子弘皎加恩封授郡王,以嘉王之功勋。”

从此,怡亲王的后代,就有了一个亲王、一个郡王的世袭爵位,这在整个清朝,都是罕见的(除了国初时候,礼亲王及其后裔中,有一个亲王、两个郡王的世袭爵位,不过那个是军功封爵,不能相比。)

雍正十三年(1735年)八月,雍正帝去世,乾隆帝即位。新君继位后,按照雍正帝的嘱托,明确了弘晓的怡亲王和弘皎的宁郡王爵位世袭罔替资格,并授予胤祥庶长子弘昌贝子爵位(亲王庶子一般只封授镇国将军,弘昌封贝子,已经是莫大的恩遇了。)

但是弘昌不满意自己的待遇,对于父亲一直有意压制自己很是怨恨(弘昌性格跋扈、为人轻浮,胤祥怕他惹事,所以长期把他关在府内不许外出,直到胤祥去世后,才得以出外),于是联络同样心怀不满的四弟宁郡王弘皎(弘皎是胤祥嫡长子,因为胤祥不想自己的成年儿子继承亲王爵位,将来给皇权造成威胁,所以特地选择了年幼的嫡子弘晓继承爵位,因此弘皎失去了亲王之位),勾结废太子胤礽之子理亲王弘皙等,阴谋作乱,想要谋逆。

不过他们还没来得及举事,就被早有准备乾隆帝一举粉碎。乾隆四年(1739年)十二月,乾隆帝将弘皙、弘昌、弘皎等人全部软禁关押,之后将弘皙革除王爵,圈禁景山;弘昌革除贝子,收回御赐府邸;弘皎则因为是雍正帝亲封的世袭郡王,不好太过处置,所以乾隆帝将其释放,没有加罪,但是其世袭郡王改为降等承袭,而且停郡王俸禄终身。

此后弘昌在乾隆三十六年(1771年)以闲散宗室身份去世,身后也没有谥号。弘皎则在乾隆二十九年(公元1764年)默默无闻地死于宁郡王府,死后谥号“良”,称宁良郡王。他这一支,失去了世袭的郡王资格,不过以后机缘巧合之下,弘皎的后裔还会入继大宗,承袭怡亲王爵位,这都是后话了。

在这一场风波中,承袭了怡亲王爵位的弘晓因为才满十八岁,年幼本分,所以没有牵扯进“谋逆案”中。但是在乾隆七年(1742年)三月和八年(1743年)八月,他所担任的管理理藩院及正白旗满洲都统还是都被免去,此后再也没有担任过其他重要职务,只是凭借世袭罔替的“铁帽子王”爵位,参与朝廷大典、朝会列班,仅此而已。

弘晓此后将全部精力放在了收藏古文典籍上,他在怡亲王府内修建了几座藏书楼,取名名“乐善堂”、“明善堂”、“安乐堂”,把搜集来的典籍善本藏于期间,时时观摩,并据此著《明善堂集》作为一生志趣爱好的总结。

弘晓以此态度,躲过了有可能来自乾隆帝的打击和惩罚,远离朝堂,以藏书家和诗人自娱,总算得以将世袭罔替的怡亲王爵位安全保住,不至于像两个哥哥弘昌、弘皎一样,被褫夺爵位、或者被降等承袭,给怡贤亲王胤祥护住了家族荣耀。

乾隆四十三年(1778年)四月,五十七岁的第二代怡亲王弘晓去世,朝廷赐谥号“僖”,称怡僖亲王。弘晓次子永琅承袭了怡亲王爵位(弘晓长子永杭死于乾隆四十二年(1777年),没有来得及承袭爵位,而且也没有子嗣),成为第三代怡亲王。

之后,怡亲王传承分别为:

第三代:怡恭亲王永琅(乾隆四十三年(1778年)袭爵,嘉庆四年(1799年)薨。)

怡亲王绵标(永琅次子,嘉庆四年(1799年)时先于永琅去世,子奕勋承袭爵位后追封)

第四代:怡恪亲王奕勋(绵标长子,嘉庆四年(1799年)祖父永琅去世后袭爵,嘉庆二十三年(1818年)薨。)

第五代:怡亲王载坊(奕勋长子,嘉庆二十四年(1819年)四岁时袭爵,嘉庆二十五年(1820年)薨,年仅五岁,无嗣,无谥号。)

嘉庆二十五年(1820年),五岁的怡亲王载坊去世后,怡亲王爵位经历了长达五年的空位期,直到道光五年(1825年),怡恪亲王奕勋的次子、怡亲王载坊的异母弟,时年十岁的载垣才被道光帝下诏承袭怡亲王爵位,得以延续这“世袭罔替”的“铁帽子王”。载垣也是第六代、第七世怡亲王。

自道光五年(1825年)承袭怡亲王后,载垣深受道光帝、咸丰帝两代帝王重用,先后出任过正蓝旗汉军都统、正红旗汉军都统、镶蓝旗蒙古都统、镶白旗汉军都统、镶红旗满洲都统、御前大臣、阅兵大臣、十五善射大臣、镶黄旗领侍卫内大臣。

在皇室宗族内,载垣担任正蓝旗总族长、宗人府右宗正、宗人府宗令、玉牒馆总裁,管理镶蓝旗觉罗学,太庙袷祭和近支婚嫁也由其主持。其他如銮舆卫、虎枪营、御枪营、善扑营和崇文门正监督等,也由其管理,可谓是道光和咸丰帝最为亲近依仗之宗室、重臣,其所受到的君主恩遇,几乎可以同他的四世祖胤祥所受到雍正帝的圣恩眷顾相比。

载垣在道光三十年(1850)于道光帝临终前,受道光帝顾命,成为比自己还小十六岁的堂叔咸丰帝奕詝的辅政大臣。咸丰十年(1860年)七月,被任命为钦差大臣,与入侵的英法联军谈判。但是谈判最终破裂,英法联军攻入京师。咸丰帝逃往承德避暑山庄,载垣随扈一前往。

咸丰十一年(1861年)七月,咸丰帝在避暑山庄驾崩,临终前再授载垣顾命,让他和郑亲王端华、端华之弟户部尚书协办大学士肃顺等八人为“赞襄政务大臣”,辅佐皇长子载淳即位,并主持政务,明确了顾命八大臣以怡亲王载垣为首(实际上是以肃顺为首)。载垣得以“两受顾命”,权势达到顶点。

咸丰帝去世之后,以载垣为首的顾命大臣们拥立皇长子载淳登基,即同治帝(当时年号为祺祥)。

不过,在咸丰帝驾崩后,顾命大臣们很快与咸丰帝皇后钮钴禄氏(慈安太后)、同治帝生母叶赫那拉氏(慈禧太后)为控制皇权产生了尖锐矛盾,不可调和。顾命大臣们和两宫太后争吵最激烈时候,在场的小皇帝载淳都被吓哭、甚至尿了裤子。两宫太后因此深恨载垣、端华、肃顺等人,必欲除之后快。

于是两宫太后秘密联络了咸丰帝六弟、恭亲王奕䜣,暗中布置,在咸丰十一年(1861年)九月于咸丰帝灵柩自避暑山庄返京时,设计将肃顺和其他顾命大臣分开,趁机发动政变,把载垣、端华、肃顺等顾命八大臣或捕获、或贬黜,夺回了朝政处置大权。因当年是农历辛酉年,所以两宫太后和恭亲王奕䜣叔嫂所发动的这场政变也叫“辛酉政变”;又因皇帝载淳初定年号为“祺祥”,史书上也称“祺祥政变”。

两宫太后清除顾命八大臣后,联合恭亲王掌握朝政,改皇帝年号为“同治”,意在“协同治国”之意。

之后,两宫太后以小皇帝的名义下旨,把恨之入骨的肃顺公开斩首,而载垣和端华,则“开恩赐死”,于宗人府空房内赐白绫自尽。载垣被赐死时,年四十六岁。他的倒台,对怡亲王府来说是一次严重的打击,几乎导致世袭王爵被废除。

同治元年二月(1862年),载垣被赐死半年后,垂帘听政的两宫太后为了当年功勋卓著的怡贤亲王胤祥所遗下的爵位不至于废封,特旨恢复原怡亲王一系的封爵,但是没有返还亲王爵位,而是降为不入八分辅国公。

另外,因载垣之罪行严重,所以他所属的怡亲王大宗(怡亲王弘晓后裔)被取消了承袭资格,另以怡亲王小宗——胤祥第三子弘暾玄孙载泰为怡亲王宗子,受封不入八分辅国公,主持怡贤亲王胤祥及诸代怡亲王的祭祀典仪(载垣不包括在内)。而大宗怡僖亲王弘晓的直系后裔,在这之后再也没有承袭宗子资格,只保留了两个奉恩将军爵位(清宗室爵位中最低一级),就此沉沦。

同治三年(1864年),朝廷因收复江宁,平息了太平天国起义,所以加恩于诸宗室及朝廷重臣,封赐甚厚。在“辛酉政变”中被废黜世袭爵位的怡亲王也因此得以复封。

两宫太后以同治帝的名义,在这一年七月改封胤祥五世孙、宁郡王弘皎玄孙载敦为第七代怡亲王,并恢复怡亲王世袭罔替资格。同时,将原怡亲王府宗子载泰改袭因载敦继承怡亲王爵位而遗留下来的宁郡王系封爵——奉恩镇国公(宁郡王在乾隆时期被降等承袭,不是世袭罔替郡王,所以三降后以奉恩镇国公传承)。

载敦承袭怡亲王爵位后,朝廷追封他的曾祖永福(弘皎次子)、祖父绵誉(永福第四子)、父亲奕格(绵誉第三子)为怡亲王。

光绪十六年(1890年),载敦去世,谥号“端”,即怡端亲王。光绪十七年(1891年)三月,载敦长子溥静袭爵,成为第八代怡亲王。

光绪二十六年(1900年),八国联军侵华,京师义和团运动风起云涌。溥静参与了庄亲王载勋、端郡王载漪、辅国公载澜等王公贵族支持义和团的行动,主张和联军开战。侵略军击败清军,侵入京师后,报复性洗劫了怡亲王府,并抓住了来不及逃走的溥静。之后溥静诡异地死在府中,有传闻说是被侵略军鞭答致死的。

溥静死后,西逃的慈禧太后为了向八国联军求和,严办了一些主战大臣,将庄亲王载勋赐死,端郡王载漪、辅国公载澜革爵流放。而已经死去的怡亲王溥静,也被以“纵庇拳匪启衅”的罪名,革除爵位,以示严惩。这也是怡亲王府第二次被革除封爵。

光绪二十八年(1902年)七月,京师局势逐渐平息,已经返京的慈禧太后以光绪帝的名义下诏,恢复怡亲王府空悬三年之久的封爵。不过,因为溥静“参与启衅”,所以他的儿子们被剥夺了承袭资格,怡亲王爵位改由载敦次子、溥静之弟溥耀的独子毓麒承袭。毓麒是第九代、也是最后一代怡亲王。承袭爵爵位的时候,毓麒刚满两岁。

十年后,宣统三年(1911年),在武昌城的隆隆炮声中,清王朝终于走到了尽头。一九一二年二月,宣统帝退位,清朝灭亡。时年十二岁的毓麒也失去了世袭亲王身份,成为了普通平民。

此后,家道中落的毓麒为了维持生活,先后将历代怡亲王陵墓上的树木伐倒变卖,又将王府也抵押给了别人,以此苦苦支撑。一九四八年十月,四十九岁的末代怡亲王毓麒在默默无闻中死于北平(北京),历经二百二十六年的怡亲王世系传承,也彻底走进了历史的尘埃中。

农村大年初四都有哪些习俗,你知道吗

农村大年初四都有哪些习俗,你知道吗?

自古民间流传下来的故事,天地开启之际,女娲造物时并非是先造就的人类,而是先造就了六畜。这六畜分别是:鸡狗猪羊牛马,第七日才造就了人类。

只因是天地开辟之际,所以第一天也就被称作初一,以此类推第二天便是初二,并且那天也就成了造就的物种的生日。这也就是为什么在中国的传统年俗中,人们所说的从初一到初六,这六天是六畜的生日,初七才是人的过生日,这天也被民间叫做“人七日”。对于女娲造物的传说世世流传,但现实是,正月的一些习俗和禁忌,在现在已经并不为多数人知晓了。

那么农村的大年初四这天都会有哪些习俗呢?

习俗扔穷:根据民间过年的习俗讲究,从大年初一到初三这几天家中的垃圾是不能往外送的,意为守财。但是到了初四这一天则是打扫家庭的卫生,把家中的垃圾给扔出去。意为“扔穷”,从此一年会事事如意。

习俗接灶神吃接萝菜:大年初四,灶王爷回归的日子,民间有早送神晚接神的说法,二十三一大早人们就会焚香送灶王爷上天,让他上天言好事,让他在玉帝面前多替人间的人们说好话。初四灶王爷办完公事便得从返人间做他的一方主持,不过灶王爷回归是要查户口,清点人数的,还会视察咱这几天是否浪费或节俭,所以这天人们不能在铺张浪费,大吃大喝的,中午焚香接灶王的时候,就要把前几天的剩菜卡把到一起,热一热,做成一锅大杂烩,全家人围坐一起吃这接萝菜。意为做给灶王看,实质上则是我们华夏人民勤俭持家,不愿浪费的好品质。

民间这天还有接五路财神的说法,俗传是正月初五财神的生日。在过去哪些做生日的人为争利市,有的人不顾道义,偷偷的先于初四晚上焚上香备上美酒恭请财神先到自己家来,名曰“抢路头”,财神会闻之酒香提早来喝上一杯,看来什么时代的官员都喜欢这种贿赂!后来这种提早接神的方式就被众人所采纳,初五的财神都被人们初四这天晚上提早的贿赂来了家里,慢慢的演变成了初四接财神。

初四,金猪贺岁、三羊(阳)开泰,五路赐福、风调雨顺、国泰民安、吉祥如意的好日子。

1、大年初四对于我们家来说,是出嫁妹妹回娘家的日子,虽然大多数家庭出嫁的女儿都会在大年初二回娘家,但也有很多向我妹妹一家这样,每年大年初四带着丈夫和儿子一块回娘家。而在这一天,早上我妈妈通常会准备好女儿女婿回来要吃的酒席,由于赶时间,早早的做上手擀面来吃,一是图快速,二是图好消化。

2、大年初四同样是三阳开泰的“羊日”是个吉祥日子,也是小年灶神上天言好事回民间查户口的日子,因此每年初四妈妈都会准备好迎接灶神回来的贡品,肉类、枣饽饽、水果等等应有尽有,祈求家庭和睦,衣食无忧。而且在初四这天妈妈还会放鞭炮点香烛,表达对灶神的敬意。当然了,这种形式虽然带有一点迷信色彩,村里年轻人普遍不太相信,我相信父母也只是采用这种形式表达对美好生活的期盼和寄托而已。

3、我家里开了一个门市,我爸爸每年会在大年初五这天点鞭炮开门做生意,因此爸爸会在大年初四这天为家中的财神爷像供奉羊头、瓜果等等,求得吉利和财气。虽然有些地方存在初四“接五路”的习俗,就是迎接五路财神,但在我们这些小商贩眼里,简化了的迎财神更适合我们,而且迎财神也只是为了图个吉利,图个新年新气象。

4、在大年初一到大年初三,家中的垃圾普遍不清扫,水也不能乱倒,老辈人认为这样会扫掉财气,倒掉财运,现在村里人普遍不会太在意这些忌讳,但因为初一到初三确实劳累,扫地的确实也不多。而到了大年初四这天,就说什么都要大扫除了,把家中的鞭炮纸屑和垃圾清扫的一起,老辈人有一个说法叫“送穷”,说白了也是通过这种传统习俗的形式,表达对好日子的期盼。

5、再有就是吃了,我们这里初四的习俗就是将前几天剩下的饭菜倒在一个锅里,来一次大乱炖,还别说口感不错,而这种做法,用妈妈的话说,就是寓意着新的一年吃穿不愁,招财进宝。

说到这里,其实大家也能看明白,所谓的禁忌和习俗,其实都不过是人们对美好生活的追求的一种愿景和期盼。

(文/阿冰)