湖北荆州曾出土距今两千多年的软尸“遂先生”。这种软尸是怎么形成的

湖北荆州曾出土距今两千多年的软尸“遂先生”。这种软尸是怎么形成的

亦文亦物谈古迹艺术:2000年前湖北荆州西汉男尸,为何能不朽?

(感谢邀请,本文约933字,阅读需时3分钟)

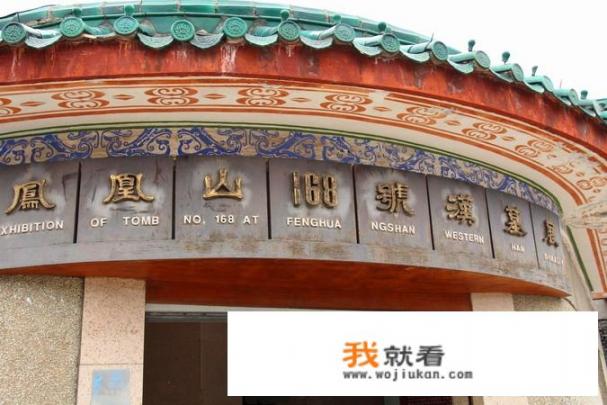

问题中提到的这具软体男尸,来自湖北省荆州市江陵区凤凰山西汉古墓群。自公元前278年秦将白起拔郢后,楚国故城纪南城逐渐荒废,后变为汉代墓地,不朽男尸就是来自此地。

1、凤凰山西汉墓群

1973年,墓地开始系统性发掘,多为中小型竖穴土坑木椁墓,有鲜明的楚国文化气息,墓中填满青膏泥,棺木双层,密封性较好,这具男尸来自葬于汉文帝十三年(公元前167年)的168号古墓。

我查阅了当年的考古报告和后续研究文献,发现古尸虽然颇夺人眼球,学者、专家们的注意力却集中在了墓中同时出现的西汉遣册、算赋、租簿等简牍文献上,并无人对古尸的成因进行详尽研究。

2、神秘的“遂”先生

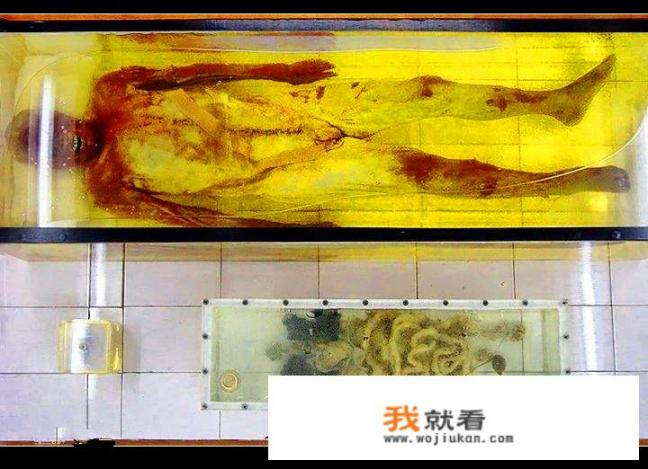

据墓中简牍记载,此人生前名为“遂”,为江陵阳里人,生前受封为“五大夫”,死亡年龄约60岁,距今有2100多年历史。古尸保存完整,体长1.66米,重52公斤,出土时四肢尚可弯曲,皮肤皆有弹性,32颗牙齿牢固,内脏器官齐全,甚至连皮下胶原纤维都近似常人,蔚为奇观。

3、千年尸身不朽之谜

这具古尸发掘于70年代,是我国发现时代最早的一具“湿尸”,他的下葬年代早于后来发现的长沙马王堆西汉女尸,两者属同一类型。古尸自出土后,就一直保存在专用保存液中,依据浸泡尸体和内脏配比不同,分别简称为“CPS”液和“VPS”液,其实质是类似于福尔马林一类的配比试剂。

据初步推论,汉墓古尸保存完好的原因应是密封和防腐液的缘故。但这些仅仅是必要条件而绝非决定因素。

长江沿线曾先后出土过不少楚墓、汉墓,由于地理环境和气候的差异,墓穴一律深埋,为古尸防止盗墓侵扰创造了先决条件;长江流域的古墓多采用双层棺椁,外有青膏泥隔绝,相对封闭性还是较强的,隔绝氧气,应防止了古尸的过度氧化,一定程度上利用尸体的保存;古人略有防腐技巧,使用朱砂、香料等填充棺木,客观上也起到了杀灭腐败菌群的作用;尸体长期埋于水中腐败菌群生长被抑制,皮下及组织脂肪因皂化、氢化作用,也会形成“尸蜡”,对古尸存在一定的保护作用。

当然,以上全部为推测之论,古尸形成必然是诸多偶然因素齐聚的结果,这一点毋庸置疑,也正因此,它才如此神秘莫测,有机会欢迎到荆州市博物馆去一览究竟。

关注【亦文亦物】,实地考察山西国宝,看更多顶级经典文物、古迹艺术

1975年,因为驻扎在湖北荆州的解放军需要在凤凰山上修一座雷达站,所以荆州博物馆向国家文物局提出申请,对凤凰山的一部分墓葬展开保护性挖掘。

凤凰山位于湖北省荆州市城北约五公里处,是一处南北走向的平缓岗地。公元前278年秦国大将白起攻陷楚国都城纪南城后,这里便成为了废墟,然后秦汉时期成为一处贵族的墓地,经过考古勘验,在凤凰山一共发现了180多座秦汉时期的古墓。“遂先生”就是这180多座古墓其中的一座里,当时标号168号墓。

168号墓的挖掘

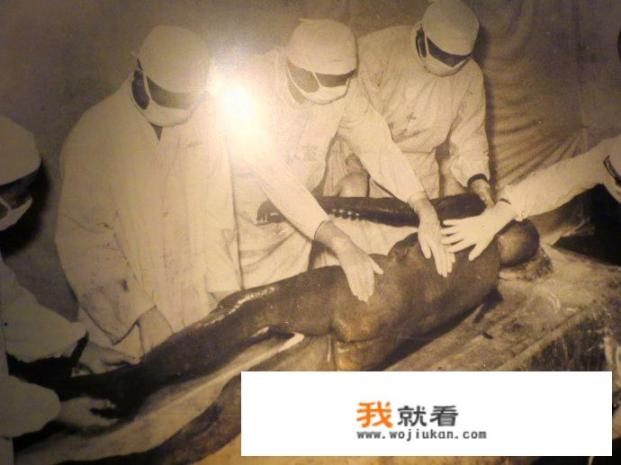

考古人员经过几天对表面的清理,工作人员成功挖开了封土、夯土和清灰泥,一座封闭的棺椁呈现在了所有人的面前。专家们查看棺椁之后发现,整个棺椁的密封性非常的好,极有可能会像长沙马王堆那样出土保存完好的古尸,所以考古队员经过了一番讨论之后,他们决定先用吊车把这个棺椁运到荆州博物馆里,然后再开棺仔细的研究。从以前出土干尸瞬间氧化后的情况来看,这个做法是非常正确的。

当工作人员小心的打开棺材之后,映入眼帘的是满满一棺材的暗红色液体,工作人员将棺材里的液体全部抽出来之后:一具栩栩如生的古尸展现在所有人的面前,虽然古诗被棺材液染成了绛红色,全身的毛发也因为棺材液全部溶解消失,但是古尸的面貌却无比的清晰,仿佛就像昨天刚下葬时候一样。

经过专家们现场鉴定:古尸死的时候在60岁左右,体重104斤左右,身高1.67米,骨骼正常,皮肤有弹性,四肢大小关节均可活动,32颗牙齿还很牢固,鼻道通畅。解剖之后甚至还发现:古尸脑膜血管很清晰,脑髓占颅腔的4/5,重970克,脑神经几乎都能够辨认。体内的所有器官都齐全,保存都非常完好。

考古工作人员在古尸的口腔中发现了一块印章,印章上刻有一个“遂”的篆体文字,所以考古人员都把这具古尸称为“遂先生”。那么到底是什么原因让这具古尸经历了2000多年而没有腐烂呢?我认为有以下三个原因。

第一个原因就是:棺材内有将近10万毫升含有硫化汞的液体,这种液体有很强的杀菌防腐效果,因为尸体一直浸泡在棺液之中,所以并没有让细菌感染,也就没有出现腐烂。

第二个原因就是:棺材的密封性非常的好,让棺材里的液体都没有流出,然后又深埋于地下,密封良好的棺材等于给尸体起了第二层保护,因为氧气没有进入,所以棺材里的尸体才能保存的这么好。

第三个原因就是:“遂先生”死亡放入棺材之前肯定经过了特殊的处理,古人死亡放入棺材之前都会对尸体进行清洗,清洗尸体主要有两个说法,第一种说法就是:古人认为死亡了,就要去见祖先了,所以在见祖先之前一定要洗的干干净净。第二个说法就是:放入棺材之前,将尸体清洗得干干净净,这样也能会起到很好的防腐效果,因为干净的身体能够仰制细菌的生长和繁殖,使尸体在最初的腐败过程中减缓,这样对尸体的防腐和保存是有很大作用的,这也是为什么古人死亡时要沐浴的原因。

古人认为:坟墓是自己死亡之后在阴间里能够活动的第二个场所,为了让自己在地下能够继续享受生前的那种荣华富贵,所以都会将自己的墓室修的很好,另外也会将自己生前最喜欢的物品带进棺材,能够在地下继续生活前提肯定是要有一个不腐的尸身,所以古人对于自己死后都会用很多种办法来保护尸体不腐。也就是因为这样种种原因,才让2000多年前的“遂先生”至今还是一个软尸没有腐烂。

软尸是什么?就是皮肤肌肉有弹性,四肢关节能活动,内脏器官都完好。是针对大多数已经僵硬或者只剩残骨的尸体所说的。

1975年,在湖北荆州江陵县凤凰山西汉墓中,发掘距今2000多年的软尸“遂先生”,是世界上最早的软尸。

这具软尸下葬于公元前167年,既汉文帝13年,是江陵县市阳里人,爵位五大夫,身高167厘米,体重52.5公斤,年龄60岁左右。

软尸泡在红色液体中,肌肉皮肤有弹性,关节能活动,内脏器官完好,脑血管清晰可见,12对脑神经几乎都能辨认,鼻孔通畅,牙齿坚固,连血型都查得出来。

为什么这具尸体保存得那么完好鲜活,原因有三个:

1.这具尸体埋葬之前经过了特殊的干净处理。尸体清洗干净可以避免细菌侵袭;

2.棺材内有十万毫升的红色液体硫化汞,可以抑菌防腐;

3.棺材深埋地下10米,并且逐层夯结填土,密封严实的棺材,使古尸长期处在缺氧和恒温的稳定环境中,自然不容易腐化。

这具软尸的保存完好,充分证明了2000多年,我国劳动人民在医学、卫生和防腐技术方面,已经达到了相当高的水平。

“遂先生”历经2000年不腐,展示了中国古代高超的防腐技术

公元前278年,秦将白起攻灭楚国都城纪南城,昔日繁华的楚国国都变成了一片废墟,在秦汉时期更是成为了贵族的墓地群。这处墓地,位于今天的荆州城北五公里处,是一片南北走向的平缓坡地。

时光越千年,1975年,解放军驻荆州某部,出于国防和部队建设需要,准备在凤凰山修建雷达站,需要对此处进行保护性挖掘。

文物保护部门对这些古墓进行了清点,此处共有180余座秦汉的古墓,“遂先生”就安静在“躺”在其中一座古墓中,编号很吉利,168号!

一、”遂先生“的发现

考古人员对地表进行开掘后,将封土、夯土和密封的灰泥清理干净后,发现了一具保存完好的棺椁。这具棺椁的密封性非常好,没有一点开裂和泄露。考古人员推断,这具棺椁中的尸体,很有可能会出现像长沙马王堆古尸那样保存完好。

在此前的类似的发掘中,有的古尸在暴露的瞬间会出现氧化现象,破坏了古尸的原貌。因此考古人员没有在现场打开棺椁,而是将棺椁运到荆州博物馆,在做好预防措施之后才小心翼翼地打开棺材。

棺材被找开后,只要里面盛满了暗红色的液体,将液体抽出后,一具保持完好的古代尸体呈现在考古人员面前。这具古尸,包括五官在内的全身都保持得相当完好,32颗牙齿完整、四肢还能够活动,皮肤肌肉的弹性也很好。

更让考古人员惊讶的是,这具古尸血管、脑髓清晰可见,身体内的器官都保存得相当完好,要知道,这是距今2000多年前的秦汉时期的墓葬啊!在世界同一时期,从来没有发现过保存得如此完好的软尸!

人们在古尸的口腔中发现,这具古尸的口中有一枚印章,上面刻着一个“遂”的篆体文字,考古人员把它称为“遂先生”。那么,“遂先生”的尸体是如何保存了2000多年而不腐烂呢?

二、硫化汞是“遂先生”保存完好的主要原因

“遂先生”被“挖掘”出来以后,人们对他棺材中的暗红色溶液进行了化验,发现这种液体的主要成为是朱砂,另外还有数十味具有防腐效果的中草药。

朱泵即硫化汞。它是一种无机物,化学式为HgS,是硫和汞的化合物,这种物质有毒,但它的液体有极强的杀菌、防腐效果,微生物在这种溶液内根本无法生存。

古人很早就认识到了硫化汞的这种功效,“遂先生”的棺材内硫化汞溶液了10万毫升,整个尸体都浸泡在这种液体中,所以即使经过了2000年,也没有被细菌“腐蚀”尸体,自然就保存了下来。

古人一直信奉“身体发肤、受之父母”,即使是死去,也要把尸体保存完好,以便在阴间继续享受荣华富贵,所以对尸体的防腐技术一直在孜孜不倦的研究。朱砂就是一种相当有效的防腐技术。

三、良好的埋藏条件

首先,“遂先生”的墓坑深达十米,地下形成了一个具有相对恒定的温度、温度的环境,抑制了细菌的生长繁殖,几千年来一直没有太大的变化。

在发掘过程中,考古人员发现,遂先生墓地上的填土是逐层夯实的,非常坚硬致密,在漫长的岁月中,“遂先生”的墓地没有被盗掘过,表面的封土保存得非常完好,形成了一个相对隔绝的环境。

最重要的是,“遂先生”的棺材选材优良、质地坚硬,不易腐烂,而且棺材的制作工艺相当高、严丝密合,在接缝中间又用粘合剂进行填塞,最后在棺材中注入防腐剂,随后将棺材密封。

棺材形成了一个极为严密的密封环境,不仅细菌无法在硫化汞中生存,也阻止了氧气的进入,更阻止了液体的挥发。

此外,“遂先生”在去世之后,人们对他的尸体进行了清洗、并作了预防腐,抵制了细菌的生长繁殖,减缓了尸体的初期腐败,增强了后继的防腐效果。

在多种保护措施行之有效的情况下,“遂先生”的尸体才得以保存下来。

结语:“遂先生”的尸体能够如此完好地保存下来,除了防腐措施到位之外,还因为他的地位。

根据墓地内的资料研究,“遂先生”当时的官职为“五大夫”,大约相当于古代的县令,在秦汉时期属于副厅级的干部,是国家的基层公务员。

正因为他有着一定的社会地位和相当的财富,才有条件去保存自己的尸体。如果是一个穷人,怎么可能保存地如此完整呢,尸体早已经化成泥土了!

从我国发掘出的保存了数千年而不坏的尸体来看,分为干尸和湿尸两种。干尸都出现在新疆,有经历了数百年的,也有经历数千年的。这些尸体之所以能长久保存下来,并不是当时利用了什么防腐技术或防腐材料,而是当地特别干燥的气候,尸体下葬以后会很快失去水分,在干燥到一定程度后连细菌都无法活动,从而使得尸体能够长久不坏。保存了上千年的湿尸都出现在湖南、湖北、江西等长江流域一带。从埋葬情况来看,当时的人们是采取了一定的防腐技术,比如,棺椁外面包裹一层木炭,木炭层外面又有厚厚的一层白膏泥。棺材里面又放有朱砂之类防腐剂。发掘时发现尸体完全浸泡在液体中,液体呈微酸性。这些液体究竟是人为配制而成还有埋葬以后自然渗透进去的,有争议。依我看,应该是自然渗透进去的。因为同时期的墓葬,有的尸体保存了下来,有的尸体没有保存下来,比如马王堆汉墓,那个女尸保存的非常完好,而相邻的男尸却没有保存下来,按理说在当时男尊女卑的社会环境下,人们应该更加重视保存男主人的尸体才对,为什么男人的尸体反而保存不下来?我以为为了更加长久地保存男尸,人们采取了更加严密的防渗漏措施,水难以渗透进去,这样反而适得其反,不利于尸体保存。依此可以得出结论:被水浸泡着是尸体保存下来的重要原因。

反观中原一带,那么多帝王陵墓,连一个帝王的尸体都没有保存下来,难道当时对保存最高统治者的尸体的重视程度还不如远离中央的地方吗?从实际情况看来,这些帝王的埋葬规格远远超过湖北湖南的那些王后。什么金缕玉衣,啥都舍得使用,若有什么成熟的保存技术不信不往最高统治者身上用。

由此看来,湖北湖南出土的那些湿尸,之所以能够保存这么长时间,除了人为因素外,主要是当地的气候原因。由此人们得出结论:干千年,湿万年,不干不湿只一年。

荆州博物馆有个展厅叫“西汉古尸”,里面有具已经陈列了33年的尸体,他就是“遂先生”。“遂先生”于公元前167年去世,至今已有两千多年。

1975年发掘这座汉墓,当人们小心翼翼打开那口三重楠木棺椁时,惊喜地发现了保存完好的“遂先生”。之所以称他“遂先生”,是当时出土时,考古专家从他口中所含的汉白玉印章上发现了他的名字,还知道他的官职相当于五大夫。

“遂先生”的随葬品中包括玉印、石砚、笔筒、竹犊等日常生活用品,还有一个小型粮仓,一应俱全。还有一支可能是现今发现保存最早的毛笔。除了丝织物被浸泡腐蚀外,大部分随葬品都保存完好,甚至竹简上的字迹还清晰可见。有一卷竹简上的内容引起了考古专家们的注意,是一卷告地府长官的诰文,大致内容为告诉地府的负责人,自己阳寿将尽,即将去地府报道,请予以收留。

“遂先生”的尸体也保存的十分完好,四肢关节能活动自如,皮肤仍有弹性,甚至连皮下软组织纤维都近似常人,内脏俱全,牙齿也都保存完好。大家都知道木乃伊是一种将内脏全部挖出,填上香料才得以保存完好的古尸,像“遂先生”这种五脏六腑都保存完好、千年不腐的湿尸实在是少见,至今发现的也就他和“辛追夫人”了。“遂先生”比“辛追夫人”年代还要久远,保存也更完好。

(文章中有些图片,会引起大家的不适,请小伙伴们谨慎点开)

马王堆尸体

像荆州市博物馆保存的“遂先生”这样的湿尸,我国共有三具,另外两具是女尸,分别是保存在湖南省博物馆的辛追夫人和连云港博物馆的凌慧萍。这三句尸体共同的特点是,埋葬两千多年,依然保存完好,四肢可以弯曲,皮肤皆有有弹性。由于马王推的辛追出土最早,而且名气最大,所以这一类尸体又被称为“马王堆湿尸”。

埋葬的特点

这三具湿尸距今都已经有两千多年的历史了,其中荆州博物馆的遂先生“年纪”最大,死于西汉初年文帝时期,凌慧萍“年纪”最小,葬于西汉末年。虽然早晚有差距,但是都是西汉年间。分析三具湿尸埋藏的墓葬,可以发现有很多共同的特点。

深埋。汉代一般的贵族墓葬都采取深埋的方式,由于地理环境和气候的差异,这为古尸防止盗墓侵扰创造了先决条件。

墓室结构的严谨。这三座墓葬的棺椁都非常的复杂,其中最具代表性的就是墓葬的辛追夫人的墓葬,为一椁四馆。

密封性。墓葬填充有木炭、青膏泥,相对封闭性还是较强的,隔绝氧气,应防止了古尸的过度氧化。

尸体的深埋,墓室结构的严密,多层棺椁的保护,以及木炭和白膏泥的密封性,使棺内一直处于低温缺氧的状态。这样的条件可以保证尸体不腐。

人死后尸体的保存方法很多,其中保存比较完好的当属木乃伊。但木乃伊只是个皮囊,而在中国出土的“遂先生”,时隔2000年肌肤仍有弹性,他是如何保养的?

1973年马王堆出土的辛追夫人开启了人们对于“软尸”的考古探究。两年后,人们又在湖北发现了另一具软尸。由于在它的墓穴内发现刻有“遂”以及写有名字为“遂”的文书,因此这具古尸被称为遂先生。

遂先生身高1.68米,体重52千克,腹中各器官保存良好。不仅如此,就连它的肌肤都依然具有弹性。

人们在对遂先生的考古挖掘过程中就可以看出,遂先生的棺椁里是有棺液的,这些棺液里面含有大量的硫化汞。汞是很易挥发的物质,有极大的防腐作用,并且能够阻碍细菌的滋生。

那么是不是棺液的形成让遂先生的肌肤,历经两千多年还能保持弹性呢?对此,专家给出了比较符合实际的看法。

首先,遂先生的棺材是两层的,不仅相当厚,密度也极高。这种高密度的棺材,意味着保存的年份也就更久。并且在棺材的外部还用了大量的麻布进行捆绑,在封口位置还用了麻布和生漆,双重保险。

加上遂先生的陪葬品很多,占据的空间大,墓穴内的氧气量就少。等到这一点氧气消耗殆尽,尸体也就不会被微生物分解了,并且土层太深也不适合真菌、细菌的生长。

其次,棺材的填埋深度很深,达到6.76米。其中隔绝空气的清灰泥都达到了5.26米,加强了墓穴的封闭性。尸体就在这样长期处于真空的状态下,极大地缓解了它的自溶速度。

然后,再经过长年累月的地下水渗透到内棺中,水与尸体本身带有的硫化汞相遇形成棺液。棺液不仅抑制了细菌的成长,还给古尸制造了一个相对稳定又无菌的保存状态。

就这样,距离我们两千多年的遂先生才得以完美地保存下来。虽然遂先生被棺液浸泡成了红色,但他的面貌还是非常清晰的。

根据目前出土古尸的种类和成因来看,古尸形成主要有两个特殊原因。客观因素是它们所处的环境,如沙漠、高山、雪山等,这些地方的尸体不容易受细菌影响而腐烂。主观因素就是人为进行干预,用人类现有的技术手段使尸体免遭细菌毒手。

中国是古尸发现最多的国家之一,大约有2000多具,类型分为干尸、湿尸、尸蜡、鞣尸等。我们可以透过这些尸体考古到古人的社会现状以及生活水平,还能够深挖出我国古代对于尸体的防腐方法等。

中国古代的防腐技术都具有几个共性,第一就是使用硫化汞防腐,第二就是深挖墓穴,隔绝空气,第三就是制造厚大的棺椁,第四就是放置吸水防潮的石灰、草木灰等。

由于中国古代在防腐技术方面人才的短缺,因此与古埃及的木乃伊相比,中国在技术方面有着很大的不成熟性。像遂先生这样保存完好、肌肤富有弹性的古尸,是非常少见的。

如今遂先生被誉为荆州博物馆的四大馆藏之一,感兴趣的小伙伴们可以到荆州博物馆去看。

其实这种情况很多地方都存在,只是没被发现而已。记得十多岁时我们老家邻村七十年代改河造田,在一较高的平地取土,挖出一棺木,(距地面大约2至3米,黑亮如新,几个大胆青年当场开棺,里面的尸体为女性,很富态,面容象睡觉的样了一样,黑色的头发,黑绸样的衣服象新的一样(听当地人说此一坟最迟应有数百年。当时那几个开棺人还把棺木分别带回家打了木器。当时棺木单层,也没发现其文填充物,土是红色的。可见这、种情况与什么防腐无关,应该与当地的土质有关。当时听老人讲此坟地气好可干年不腐。