如何看待“媚俗”

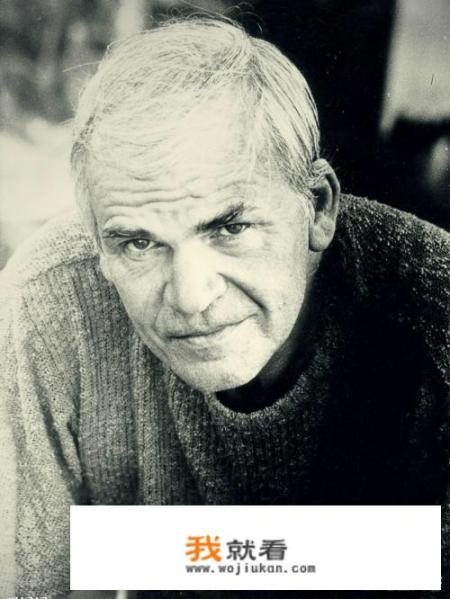

很好的一个问题啊,“媚俗”这个词能够流行,这和两个作家有关。一个是米兰昆德拉,一个是韩少功。

这个词来自于韩少功翻译的米兰昆德拉的小说《生命中不能承受之轻》。韩少功把“kitsch”翻译为“媚俗”。学术界对于这一点,褒贬不一,众说纷纭。

这个词有三层意思,第一层是我们都相信生命是美好的,可是人会制造大便。大便不被承认,大家装作不存在的样子,这种美学就是“媚俗”。第二层,政客的媚俗,这个不作过多的展开。大家理解就行。第三层,艺术的媚俗,由于现代各种媒体的发达,很多艺术不得不与流行风尚沾点边,以此迎合大众。

关于这个翻译,到底是否合适不同学者有不同看法。学者杨乐云认为,原意更像是“故作多情的群体谎言”。吕嘉行翻译成“忌屎”,周荣胜翻译成“媚美”。梁秉均翻译成“奇趣”,叶朗翻译成“畸趣”……翻译家的不同翻译,其实体现了不同人对于文本、语言的不同理解。

其实,米兰昆德拉对这个词有过解释,他认为这是一种不择手段讨好大多数人的心态和做法。确定大家喜欢什么,然后把自己放在这种模式里。

当然了,我们日常生活里“媚俗”更多的是曲意迎合的低俗的艺术行为。打个比方,我谈艺术,明明可以谈其他的东西,结果,我非要搞一个裸女。用低劣的、刺激欲望的做法去迎合大众。当然了,文学界对于媚俗,也有不同的看法,比如有学者就把王朔、崔健、苏通他们当作“媚俗”,因为他们的策略,新的规则才被建立,文化才没有崩溃。

总之,媚俗是一个争议极大,内涵极为丰富的词汇。

不久前的一个冬夜,我和朋友冒着严寒去看一部口碑不错的华语电影。朋友圈长歌当哭,影评人纷纷好评。官方宣传词涉及:文革、战争、文工团青春记忆、一代人的生命创伤。然而,那正襟危坐的两个半小时成了至今最让我坐立不安的观影体验,如果用嗅闻香水来比喻,我的感觉从前味的尊重、好奇、怀疑到后味的悲愤、厌恶、无力。这之后,网络上的讨论又一次扩大和增强了这种感觉。可以这么说,这部电影(及其造成的文化现象)让我开始认识地思考:何为媚俗之恶?

事实上,媚俗(或译为“刻奇”)现象,在今天早已屡见不鲜。简单定义:凡过量的,皆是媚俗。我们每天就生活在由媚俗之物构成的世界里:低劣的美学风格,机械复制的商品,陈词滥调的话语……我们的日常生活经过媚俗的大量干预,变得扁平、无聊、庸俗、每一天都仿佛另一天的粗暴复制。

在这样的语境下,谈论媚俗变得极其困难和危险,无论我们如何谈论媚俗都会陷入媚俗的圈套。那么,我们这些或多或少被媚俗塑造的个体,又该站在怎样的立场来谈论媚俗之恶?

说回那部电影,我关注文革历史题材有我的私人理由:我的祖父是经历过文革的一代人,小时候,我通过他的墓碑认识他。两个冰冷的日期笼统地概括了他在人世走完的三十六年,出于某种巧合,他死的那一年文革刚结束。这就是我知道的全部信息。很多年来我试图了解祖父的故事,通过他者的讲述,通过仅有的一张黑白照片的细节,通过历史文献查阅,最终,绝望的,通过想象来认识他。我不曾参与的祖父的生命中有某种晦暗不明的东西一直吸引着我,吸引我的并非大开大合的戏剧性经历,并非通俗电影叙事中塑造的残疾、发疯、生离死别的桥段,而是一种暧昧而沉默的、难以被定义的、缺乏描述和未被记忆的普遍的人世的失落感。

所以,当一部电影给了你承诺,它要开始替坟墓里的沉默者言说时,我必须怀着期待,正襟危坐。但接下来我看到的,是俗套的剧情、呆板的人物、缺失的细节。它用浪漫的感伤代替了真实生命的层次和复杂度,用缺乏想象力的戏剧套路来勾起人类的共有情感,它将真实具体的复杂境遇变成肤浅的感伤和自我陶醉。如果沉默是第一次死亡,那么对于情感的消费便是第二次死亡(更彻底更影响深远的死亡)。因为它消除区别、设计投喂、取消思考。而且,由于是人造的,有明确的商业目的,并迅速地被产业化,这狂欢式的全民感伤显得尤其触目惊心。这便是媚俗,今天我们面临的最危险的事,也正是布洛赫早在1933年提到的媚俗——艺术价值体系中极端的恶。

而“恶”只有在造成伤害的时候,人才会意识到它的存在。而复杂在于,这种恶的标准难以划分,对“媚俗之恶”的判断涉及不同个体的专业知识和生命经验的差异,比如一部伤害到我的媚俗电影可能在另一个人看来无关紧要,一幢刺痛专业建筑师的媚俗建筑可能在我这个不懂建筑的人看来尚可接受。于是,有关媚俗的争论永远不会停止,而人们对待媚俗物的态度永远不同(嘲讽、批评、沉默、与我何关),在观点的交锋中,我们常常看到,人们陷入对彼此的恶意攻讦、未经思考的盲目站队、审美与智识的炫耀……这种表达和沟通的不对等让我们对待媚俗时再次陷入一筹莫展的困境。

而这种讨论永远无法帮助人们获得一种被尊重、被理解的生命状态。因为每一个观点背后藏着的其实是一个人独一无二、无法复制的一生。比如我记得外婆在我八岁时送我一个木质的俄罗斯套娃,这种批量生产、技巧拙劣的小工艺品在很多人眼里当然会被视为媚俗物。然而,在漫长的物质贫乏的童年时代,我反复拆开和重组、观摩和比较每一个娃娃的表情和服饰,这件单调的事曾带给我无数惊奇和乐趣。因此,在这件物上承载的情感使它区别于一般意义上的媚俗物,也是这份私人记忆使我至今愿意维护、保留一个丑陋、过时的娃娃。而这种情感和体验在大是大非的争论面前永远是虚弱的,不值一提的。

因此,我们怎样谈论媚俗,并且在一个媚俗的时代仍然怀有警惕媚俗的需要,实际上是基于人对自我生命抱有怎样的期待。在一个流行解构而非建构的时代,在一个催促消费更新而非修缮的时代,在一个崇尚玩笑、讽刺而回避悲伤、沉重的时代,在一个不信任永恒转而追求烟消云散的时代……我们还应该对艺术作品抱有深刻的期待吗?我们还有可能在我们被庸俗物包围的日常生活里唤回失去的仪式感吗?借用米兰·昆德拉的提问,我们要如何平衡生命中的轻与重?如果我们的一生注定是轻的,那么又该轻如飞鸟?还是轻如羽毛?