福建有哪些著名古厝

莆田市涵江区梧塘镇九峰村,有一座上世纪30年代建筑的民间大厝,它主屋长58米,宽15米,一层高6米,为二层半的古式建筑,大厝面积大,木雕精,字画多,名扬莆仙。

大厝外侧是红砖砌成的“龙虎楼”,楼底是莆仙民居少见的“裙裾状基墙”。穿过偏门,气势恢宏的二层半古厝映入眼帘。上下走廊中,石浮雕、壁画、漆画、书法等,内容丰富,绘制精美,形态生动;圆木柱的石墩,窗口、门口的石雕刻、字画均出自名人名家,制作出自莆仙著名艺人之手,荟萃艺术精品,极有价值。

闽东古民居

闽东民居,给人最强烈的视觉特征是弯曲的风火墙,也就是马鞍墙。墙是曲线的,优美生动,随着屋顶的高低而起伏,犹如腾飞的龙,勾勒出建筑的左右边界,无数条粉白的风火墙波浪般起伏,又仿佛万马奔腾,千龙竞渡。

福州·三坊七巷

福州传统古民居多是灰墙青瓦古朴大方的住宅,其中以“三坊七巷”最为典型。布局严谨,院落相连,中轴对称,以木结构承重,有精雕细刻的石木构件和舒展的大红斗门,宅院四周或左右围有土筑的马鞍形风火墙,有的墙峰饰以飞龙飞凤、花鸟鱼虫及人物风景,具有浓郁的地方特色。

福州永泰·下坂厝

下坂厝是福州唯一国家级历史古镇——嵩口镇保存最好的古民居典范。下坂厝,又称用坦厝,位于永泰县嵩口镇下坂村中,清乾隆年间乡人陈用坦(又名上珍)所建。距今二百多年,共有200多个房间。由于它的建造技艺、诸多窗棂雕刻、壁面彩塑、彩绘、书法及石刻书法门拱,整整花了祖孙三代,堪称古厝中的瑰宝。

福州福清·东关寨

东关寨位于福清一都镇的东山村,坐落在村东隔溪的山腰间,四周群山环抱,气势磅礴。由当地何姓家族兴建于清乾隆元年,至今将近300年的历史了。站在下面看,颇有古装影视片中步兵攻城的气势,外墙上一道道黑黑的污迹,似乎在诉说着当年反击土匪斗争的故事……

福州闽侯·新坡古民居

闽侯县白沙镇新坡村有一座近300年的江氏古厝,又称永奋永襄厝,占地面积超过1万平方米,是我省目前为止发现的保留较完整的清代建筑之一。江氏古厝于清乾隆元年(1736年)开始建设,江永奋、江永襄两兄弟历时59年才全部建成。古厝坐北朝南,纵向排列5座,加上旁边两座共7座,拥有大大小小的房间200间。

福州长乐·九头马古民居

长乐市鹤上镇岐阳村福庭自然村,有一组清代民居建筑群,俗称"九头马"。这里三座青山坐北,七溪灵水汇南,东西紫微照应,迎面万亩平畴,"龙潭晓瀑"比邻,"五峰岚横"来朝。其建筑选址独特,围"马"建筑别出心裁,民间流传着不少美妙的传说。

平潭 · 石头厝

“平潭岛,光长石头不长草,风沙满地跑,房子像碉堡。”这是岛上传颂的民谣,平潭岛上多岩石,于是岛上居民就地取材,利用岛上丰富的花岗岩作为建筑材料,建成了别具一格的石头房子。““四扇厝”是平潭石头厝的主要类型,它通常是不出檐的或只出半檐。

宁德·霍童古民居群

霍童古民居群,主要分布于霍童溪沿岸的霍童村、兴贤村、外表村、石桥村、邑坂村、凤桥村等古民居群,而最大的古民居群则坐落于霍童镇区。

宁德霞浦 · 半月里畲族古民居

南镇半月里村,半月里,曾名“半路里”,是畲族聚居的村庄,被誉为“畲族历史文化名村”,有近3百年历史的龙溪宫、雷世儒大厝、雷位进故居、雷志茂故居、秀才院、雷氏宗词。村民钟其松自费办起“畲族民俗博物馆”,收集了相当数量的涉及畲族人民生产、生活、风土人情的历史文物。

宁德福鼎·翠郊古民居

翠郊古民居是迄今为止在江南地区所发现的单体建筑面积最大、保存最完好的古民居。古民居位于白琳镇翠郊村翠郊,是吴氏家族的私家宅院。始建于清乾隆十年(1745年 )。占地面积5000平方米:由360根木柱支撑而起,共围出24个天井,6个大厅、12个小厅,共有房192间,总占地面积为13980平方米(20亩)。

宁德周宁·禾溪村古民居

古民居位于周宁纯池镇禾溪村,禾溪村地处僻壤,缺少石料,最初的先民来到这里,为了生存,就地取材,把松散、柔软的黄泥土凝聚起来,筑起坚固的墙体,而后上梁、盖瓦,成了土屋。土屋盖在山地里,一式的土墙黛瓦,且横竖有序,簇拥成群,成为村中的独特风景

闽南古民居

闽南古民居是福建古建筑里最特别的一抹红色,建筑方式叫做“出砖入石”。最大特色就是建造墙体时只用红砖和石头,砌一部分红砖镶一部分石头,墙的外表不再涂抹石灰,而显露出石头的白色和砖头的红色,不仅外表红白相间十分美观,而且建筑成本相对较低,坚固异常。

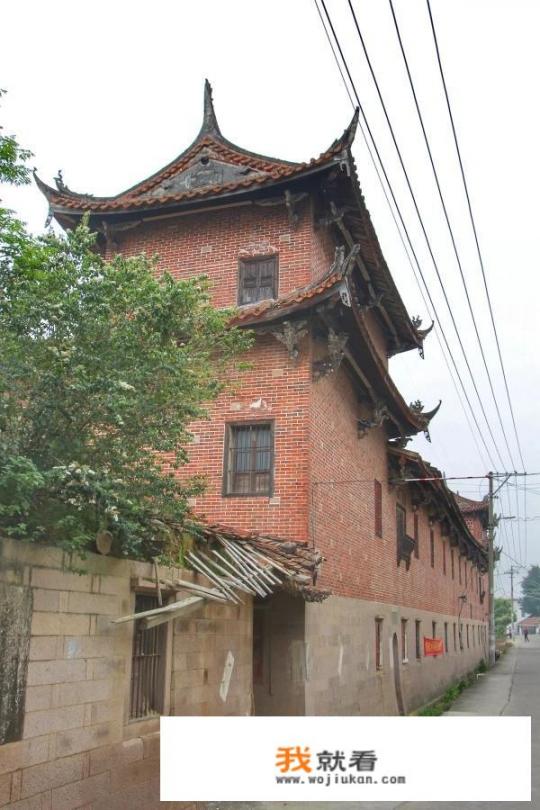

闽南 · 番仔楼

养浩楼

天一总局北楼。(洪曼英 摄)

番仔楼是一种中西合璧的闽南民居建筑,闽南一带对于洋楼的称呼。番仔楼多为民国时期,由闽南的南洋归国华侨所建,因为建筑样式中西合璧,与闽南传统古民居截然不同,且建筑材料多为南洋直接运输而来。

番仔楼集闽南传统古民居与南洋建筑的优点,因设计师建筑工艺价值高,各种石雕、砖雕、彩画、拼砖、灰塑等让人惊叹,是闽南侨乡的一颗颗建筑瑰宝。

厦门·新垵古民居

海沧区新阳街道的新垵村内约有70座闽南传统建筑,均为清末民国初期下南洋的侨民回家建设的,是典型的闽系红砖建筑群。新垵古建筑群的核心地带至今仍保存有近30座连绵成一体的十分庞大的合院式传统聚落建筑和十几座宗庙、宫寺建筑等。这在厦门是十分罕见的。

泉州·蚵壳厝

蚵壳厝,即用蚵壳建造的房屋(闽南语中,厝乃房屋之意,蚵就是海蛎)。在泉州的蟳埔村、法石村及泉州沿海一带均有分布,当地人拾蚵壳拌海泥筑屋而居,建起一座座的蚵壳厝,是我国东南沿海具有特色的贝饰古民居,其建筑的巧妙与精湛,是东南沿海甚至在内地都是绝无仅有的一种建筑形式。蟳埔村蚵壳厝始建于宋末元初。

泉州南安·蔡氏古民居

蔡氏古民居建筑群位于南安市官桥漳里村,蔡氏古民居雕琢内容丰富多彩,有禽兽、花鸟、鱼虫、山水人物,图案古博。古民居精美的雕饰,不仅集中表现了闽南成熟的雕塑艺术,而且反映了受印度佛教、伊斯兰教及南洋文化和西方建筑艺术的影响,被誉为“闽南建筑的大观园”。

漳州漳浦·赵家堡

赵家堡的始祖是南宋末年的皇族闽冲郡王赵若和,从此宋代赵氏皇族后裔在这里聚居四百多年。赵家堡的建构是模仿宋代的建筑布局由赵家后人慢慢扩建的,因此赵家堡也被称为“闽南小汴京”。

漳州南靖·田螺坑土楼

南靖土楼遍布在漳州市南靖、华安、平和、诏安、云霄、漳浦等县山区。以造型奇异、风格独特而闻名于世,被誉为“神话般的山区建筑”。一般高三至五层,一层为厨房,二层为仓库,三层以上为起居室,可居住200至700人。

土楼起源于唐朝陈元光开漳时 的兵营、城堡和山寨,是闽南地区自唐宋以来“外寇之出入,蟊贼之内讧”的特殊社会环境的产物。

漳州龙海·埭尾村古厝群

埭尾村位于龙海市东园镇西部、南溪下游。埭尾社为陈姓聚居地,由“开漳圣王”陈元光的第25世孙陈均惠的第八世后裔开基。四周环水,30多米宽的水道,蜿蜒绕村而过;对称排列、多层次进深的大片古厝,构成了一个极富闽南建筑风格的水上的红砖古厝建筑群。

闽西古民居

闽西多客家人,他们是一支长途跋涉辗转迁徙的民系,具有特别强烈的宗族意识和正统观念。体现在建筑上,就是聚族而居,讲究礼制传统。另外,闽西多山,随山就势,房屋多建于山腰,山谷间,与山林梯田河谷,融为一体。

龙岩·福建土楼

基本上,无论是观光客还是摄影师、建筑学家、媒体记者每一个第一眼看到土楼的人都会发出惊叹。这些分布在闽西华安、永定、南靖等地山岭之间的一座座形态各异的福建土楼,建筑艺术之精巧高妙,历史文化之醇厚,防御功能之完善,居住环境之舒适,只有亲身前往,才能感受一二。

龙岩连城·培田古民居

培田古民居,位于连城县西部,距县城40公里,培田的建筑风格迥异于永定土楼,相较于永定土楼的封闭和坚固,培田民居则显得开放和优雅。其精致的建筑,精湛的工艺,浓郁的客家人文气息,是汉族客家建筑文化的经典之作,人称“福建民居第一村”、“中国南方庄园”,有“民间故宫”之美誉。

龙岩漳平·泰安堡

泰安堡坐落于漳平市灵地乡易坪村,被称为“漳平古民居第一”。始建于清乾隆(1768)年,历时13年告竣。整个泰安堡坐北朝南,二层二围,东西宽37.3米,南北长37.3米,占地面积2000平方米,建筑面积1700平方米,是一座围廊式土楼与厅堂院落式综合的民居。

三明永安·安贞堡

永安安贞堡, 全国重点文物保护单位。位于永安市槐南乡洋头村,为当地乡绅池占瑞于清光绪十一年(1885年)建造,历时14年完工,是福建省罕见的大型民居建筑。安贞堡是一座城堡式建筑,外观宏伟。全堡共设有房间350间,可容千余人居住。堡内装饰华丽,浮雕、彩塑众多,形象生动,栩栩如生。

三明大田·土堡

泰安堡

安良堡

土堡是一种防御建筑,外部为高大土石堡墙,内部为院落式民居,可供人居住,也可封闭御敌。大田土堡群中,最具特色的有明代山岗类型的琵琶堡,清代山坡类型的安良堡,清代水田类型的潭城堡、凤阳堡和泰安堡等,这些是福建土堡的典型代表。

三明尤溪·郑氏大厝

郑氏大厝,即玉井坊,距尤溪县城50公里,亦称“孔时公大厝”,系清乾隆贡生郑孔时(1764-1856)历时十余年建成。

玉井坊坐北朝南,主体建筑为三进制悬山顶石木结构。有108个房间,占地面积近4485平方米,建筑面积2800平方米,建筑群平面呈长方形,由围墙圈护。是集闽南、客家、江西建筑风格为一体又极富个性的典型闽中乡土传统民居。

三明泰宁·尚书第建筑群

泰宁尚书第建筑群为明代民居建筑群——尚书第俗称“五福堂”,位于泰宁县城区胜利二街福堂巷,为明代天启年间协理京营戎政兵部尚书加少保兼太子太师李春烨的府第。尚书第建于天启三年至七年(1623~1627年),府第坐西朝东,南北长87米,东西宽60米,占地面积5220多平方米。

闽北古民居

闽北的建筑,肃穆质朴,英华内敛,呈现出一种理性与节制之美。众多豪门大宅,混杂在寻常巷陌,只有登堂入室,细细品位,才能领略其深沉的意味。典型的闽北建筑受徽派建筑影响较深,青砖灰瓦,朴素大方;普通人家的屋脊都是平直的,只在檐角起翘,高大的马头墙错落起伏,形成梯级节奏。

南平邵武·和平古镇明清古民居

青砖琉瓦,雕梁画栋,有进有厅,气派非凡---明清时代中原地区屡见的豪华民宅如今已成稀世珍宝。然而,有一个地方依然存留了近200栋---它便是邵武千年文化古镇和平。

和平镇地处闽西北,面积192平方公里,建置始于唐朝,是福建省历史最悠久的古镇之一。是一处全国罕见的城堡式大村镇,其众多古建筑是中国迄今保留最具特色的古民居建筑群之一,是国家级的旅游资源。

南平建瓯·伍石古民居

西出建瓯往南武路北行约二十公里,一处规模恢宏的古宅群便跃入眼帘,这就是清末被誉为"建瓯西出第一家"的伍石茶庄,这个被尘封了一百多年的古茶庄,随着旅游以及民间古 民居探寻热的不断升温,越来越受到世人的关注。而伍石茶庄屏风墙上的两幅藏诗竹画因百年来无人参透,更成为人们津津乐道的话题。

南平武夷山·五夫古民居

五夫古民居位于武夷山的五夫镇,自古就有"邹鲁渊源"之称,是理学宗师朱熹的故乡,朱子理学的形成地,在五夫从师就学长达40余年。境内遗址遗迹丰富,历史文物古迹丰富。镇内有籍溪胜境、兴贤书院、朱子巷、刘氏家祠、刘氏节孝坊等古代建筑物。

闽中古民居

在“红砖区”中,,闽中古民居与闽南、福清地区的民居比较,虽然外表材料都是用红砖,但从平面布局到外观造型上也有很大差异。例如莆仙传统民居的屋顶造型大多作双坡面悬山顶,燕尾脊,有别于闽南地区的硬山顶,这种造型让曲线的坡面与起翘的屋脊构成一个和谐的整体,使原本较为生硬古板的屋型显得飘逸,洒脱而富有韵律,成为莆仙民居建筑标志性特点。

莆田·芦埕杨氏古民居

杨氏民居位于涵江楼下沟河纵横水系中,从清道光年间起,杨氏花费了25年时间建起并排三大座四进的大宅院。民居坐东北,朝西南,占地面积2500平方米。每一座,每一进,每个房间都十分亮堂。三大座并排的结构中间有两条笔直的小巷相隔,曲径幽深。除了祠堂,民居还设有私塾。

莆田仙游·前连“丁”字形古民居群

仙游县盖尾镇前连村19座古民居毗邻而建,从清嘉庆至道光年间,逐渐构成纵横长达2.5公里的“丁”字形古民居群。占地二十几万平方米,较完整地保存着清代传统风貌的大型古民居群。

以“丁”字形格局排列的古民居群,仙游前连村是全国唯一一处。古民居群规模宏大,造型独特,体现了地方古民居的特色,莆仙红砖建筑的代表。

古厝,对福建人而言,总有一种特殊的情怀:

福州话中“转厝”意为“回家”;

建瓯话中“停厝”意为“回家”;

邵武话中“归厝”意为“回家”。

回家回家,老屋就是落叶的归根,精神的归处。

在福建,还有许许多多的古民居,篇幅所限无法一一列出。

但是,相信在每个福建人心中一定都有一个难忘的老屋,难忘的回忆,而这些老屋都应该被好好珍惜,好好保护,不要等到失去才觉得惋惜。

(海峡网 张文琦)